ニュース

胆石の原因と対策 症状がないまま早期にみつかる人が増加

2015年07月07日

突然、激痛に襲われる「胆石」。胆のうにできる石が原因。痛いだけではなく、命に関わる病気を引き起こすこともある。「肥満」や「運動不足」が原因になることも多いので、生活スタイルを改善することが必要だ。

胆石のできやすさを示す5つの「F」

胆のうの中にできた胆のう結石(胆石)は、無症状のまま少しずつ大きくなっていくことが多い。

米国のメイヨークリニックによると、胆のうはみぞおちと右の脇腹の間にある小さな袋状の臓器で、胆汁という脂肪の消化を助ける消化液を貯蔵・濃縮し、食べたものを消化する重要な働きをする。胆石は、この胆汁に含まれる成分(コレステロールなど)が結晶化してできる。

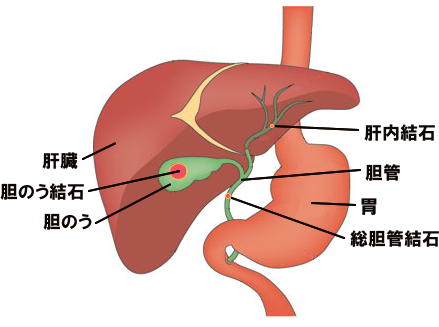

胆石は、できる場所によって3つに分けられる。1つ目は、胆のうの中にできる「胆のう結石」。2つ目は、胆のうから続く胆管と肝臓から続く胆管が合流したところから十二指腸までの部分である「総胆管」にできる「総胆管結石」。さらに、まれに肝臓内の胆管に胆石ができることがあり、それを「肝内結石」という。

無症状で発見されるケースが増えている

胆石(胆石症)の典型的な症状は「身をよじるほど痛い」といわれる胆石発作。もっとも多いのは腹痛・背部痛だ。「みぞおちから右脇腹にかけての痛み」「背中や右肩の痛み」に加え、「腹部の膨満感」や「吐き気・おう吐」といったものがある。これらの症状は、多くが食事と関連して起こり、特に脂っこい食事をとった後に起こりやすいのが特徴だ。食後30分から2時間ぐらいで軽くなり消えることが多い。

最近は健康診断や人間ドックの際に、無症状で発見されることが増えている。体への負担が少ない超音波(エコー)検査やMRCP(磁気共鳴胆管膵管造影)など画像検査の技術が進歩し、早期のうちに胆石がみつかる人が増加している。

症状がないまま推移することも多いが、「食後の胃もたれ」「便通がおかしい」といった不調の背景に胆石が隠れていることがあるので注意が必要だ。

肥満の人は胆石ができやすい

胆石症の最大の原因は、コレステロールを摂り過ぎる食生活と考えられている。コレステロールが体に多く取り込まれ、胆汁内のコレステロール量が増えたり、胆のうの働きが低下することなどが要因だ。

デンマークのコペンハーゲン大学が行った調査で、肥満が胆石の危険因子であることが判明した。「体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)」で求められる体格指数(BMI)が1増えるごとに、胆石のリスクは7%上昇するという。

コレステロールが原因とる結石は、胆石のなかでもっとも多い。コレステロールは水に溶けないので、一部が胆汁に溶け込み肝臓外に排出される。胆汁の中のコレステロールと胆汁酸のバランスが崩れると、コレステロールが結晶化して胆石になりやすくなる。

コペンハーゲン大学の研究チームは、7万7,679人を対象に34年間追跡して調査した。期間中に胆石の症状があらわれたのは4,106人だった。解析した結果、胆石の危険因子は「加齢」「肥満」「運動不足」「過度の飲酒」であることが判明した。

肥満と判定された人の胆石の発症リスクは男性で1.51倍、女性で3.36倍に上昇した。女性のほうが男性よりも胆石を発症するリスクが高いことが判明した。

高脂肪、高カロリーの食事、動物性の脂質の取りすぎは、胆石の原因となる血中コレステロールを高くする原因になる。胆石を予防するために、バランスのよい食事を心がけることが重要だ。ウォーキングなどの運動を毎日続けることも、肥満を解消するために必要になる。

胆石の治療 日帰り手術も身近に

胆石は痛みを引き起こすやっかいな存在だが、それだけでなく、命の危険を引き起こす場合もある。胆石が胆管に転がり出て詰まってしまうと、胆汁が流れなくなる。そこに細菌が繁殖し「急性胆のう炎」を発症しやすくなる。

「急性胆のう炎」を発症すると、発熱、嘔吐などが起こるだけでなく、炎症で胆汁がうまく流れなくなり、血液に入って黄疸になることもある。この時に細菌が一緒に血液中に流れこむと、全身で炎症が起きる敗血症になる。腹痛に加えて発熱がある場合は、体内で炎症が起きている兆候なので、すぐに医療機関を受診する必要がある。

治療は手術が中心。基本は胆のう摘出で、腹腔鏡によるものが主流となっている。体の負担の少ない胆のうの腹腔鏡手術が進歩し、胆のう炎などのリスクが高い患者では、胆のうを切除する治療を選択しやすくなっている。

コレステロールが主成分の胆石の場合、大きさによって、胆石を溶解させる薬(胆汁制酸剤)による治療や、体外から衝撃波を当てて胆石を細かく砕く体外衝撃波破砕術で治療することも可能だ。ただし、手術以外の治療では胆石が再発することがあるため、繰り返す場合は、手術をするほうが望ましいとされている。

症状がない胆のう結石の場合は、生活改善を行いながら経過観察が続けられることが多いが、胆石発作をくり返す人、胃もたれなどの不調で生活の質(QOL)が低下している人は、手術を受けた方が良い場合がある。胆のうの機能が低下していると、細菌感染が起きやすいからだ。

体の状態が良ければ、一泊入院での治療や日帰り手術を行う医療機関も増えてきている。健康診断や人間ドックで胆石が発見された場合には、治療について医師とよく相談しよう。

Gallstones(メイヨークリニック 2013年7月25日)Gallstones(英国営保健サービス 2013年11月14日)

Higher BMI increases risk of gallstones, especially in women(Hepatology 2013年7月11日)

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「健診・検診」に関するニュース

- 2025年08月21日

- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告

- 2025年07月07日

- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市

- 2025年06月27日

-

2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%

過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日

-

【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ

対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日

- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】

- 2025年05月20日

-

【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築

―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日

- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善

- 2025年05月16日

- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少

- 2025年05月12日

- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要

- 2025年05月01日

- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】