ニュース

見つめ合うと脳が反応し相互理解が進む コミュニケーションに必須

2015年12月01日

人間が相互理解する上で、お互いがみつめあい、視覚的な注意を払うことが大切であることが、脳イメージングのもとづく新しい手法で解明された。この研究は米科学誌「ニューロイメージ」に発表された。

みつめあいはコミュニケーション行動に必須な準備段階

お互いがみつめあい、お互いへ注意を向け合う状態は、人間が他者と複雑なコミュニケーションを行う前に必須な準備段階となる。この状態は、子供から成人へ成長する中で自然と獲得される。互いに注意を向け合うことは、人間が他者とコミュニケーションをとる上での礎であるといえる。

みつめあうとコミュニケーションを円滑にできる

研究チームが実験で着目したのは、(1)注意共有の際、外見的にはどのような現象が起きているのか、(2)かつて注意共有したことのある相手とははじめての相手とは異なる現象が起きるのか、(3)注意共有をしている最中の脳内神経機構はどうなっているのか、という3点だった。

実験では、初対面の実験参加者がペアになり、2日間行われた。1日目は、みつめあいによって注意共有状態にある二人の脳活動と瞬きの状態を、fMRI装置を用いて記録した。

その後参加者ペアは、共同注意課題(みつめあいによる注意共有状態の中で、お互いに視線を使って同じものに注意を向けるという課題)を約50分間行った。

2日目は1日目と同じペアに対し、1日目と同様にfMRI装置を用いてみつめあいによる注意共有状態の脳活動と行動を計測しました。さらに追加実験として、互いのリアルタイムの表情ではなく、事前に撮影しておいた顔映像をみつめてもらった際の脳活動と行動を記録した。

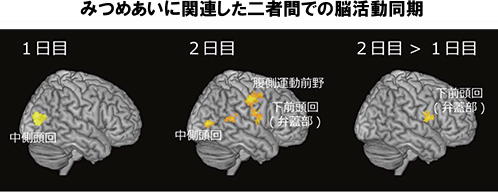

その結果、1日目のみつめあいによる注意共有状態の行動指標として、ペアになった二者間の瞬きの同期の度合いを調べたところ、2人の瞬きに特に有意な同期は起きなかった。一方、脳活動では、大脳皮質の右中側頭回において、二者間で同期した活動を示した。

そして2日目のみつめあい課題では、2人の瞬きに有意な同期がみられた。さらに脳活動では、1日目の実験で有意な活動の同期がみられた大脳皮質の右中側頭回以外に、右下前頭回(弁蓋部)や腹側運動前野といったさらに広い範囲において、2人の脳活動に同期が認められた。観察された脳活動の同期は、瞬きの同期の度合いと関連していた。

新たな行動療法の開発に期待

「コミュニケーションの礎である注意共有は、瞬きという無意識的に発生する行動を介して二者を繋ぐ働きがあり、二者間の脳活動の状態を同期させる働きがあることが明らかになった。みつめあいによる注意共有は、脳活動のパターンを同一にすることで、その後のコミュニケーションを円滑に開始する働きがある可能性がある」と、定藤教授は述べている。

今後、注意共有のメカニズムを明らかにすることで、教育現場ではより効果の高い情報伝達手法(学習方法)の開発や、さらにはコミュニケーション全般を不得手とするさまざまな疾患に対する新たな行動療法の開発なども期待できるという。

自然科学研究機構生理学研究所

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「健診・検診」に関するニュース

- 2025年08月21日

- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告

- 2025年07月07日

- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市

- 2025年06月27日

-

2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%

過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日

-

【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ

対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日

- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】

- 2025年05月20日

-

【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築

―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日

- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善

- 2025年05月16日

- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少

- 2025年05月12日

- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要

- 2025年05月01日

- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】