ニュース

高齢者の口腔と摂食嚥下の機能支援について先進的な取り組みを紹介

2017年02月07日

厚生労働省はこのほど、高齢者の口腔と摂食嚥下の機能支援について先進的な取り組みを行っている東京都大田区など5つの自治体の取り組み内容を調べた。調査の結果、歯科医師会、歯科衛生士や管理栄養士など多職種の専門職と連携し、介護予防事業や重症化予防のためや地域における支援の仕組みづくりが行われていることが明らかになった。報告書では具体的な取り組み例を紹介し、全国の自治体が参考になるポイントをまとめている。

報告書ではまず、「食べること」は人として最も基本的な機能であるものの、誰もが最期まで自分の口から食べ続けられるわけではなく、歯の治療の必要がない高齢者であっても、加齢に伴う口腔と摂食嚥下機能の衰えで食欲の減退や低栄養の状態を招きがちである、と指摘。最悪の場合、誤嚥性肺炎や窒息事故など生命の危機に直結する事態に至ることもある、として、「機能低下の兆しに気づいた場合などには放置せず、自分自身で予防を始める必要がある」と訴えている。

しかし、高齢者自身が口腔と摂食嚥下の機能維持・向上についての重要性をきちんと認識していることは少ない。また在宅や施設における要介護高齢者などの摂食嚥下障害を支援するため、介護サービスの担い手と歯科分野などさまざまな専門職が連携し、サポート体制をいかに構築するかが大きな課題になっている。

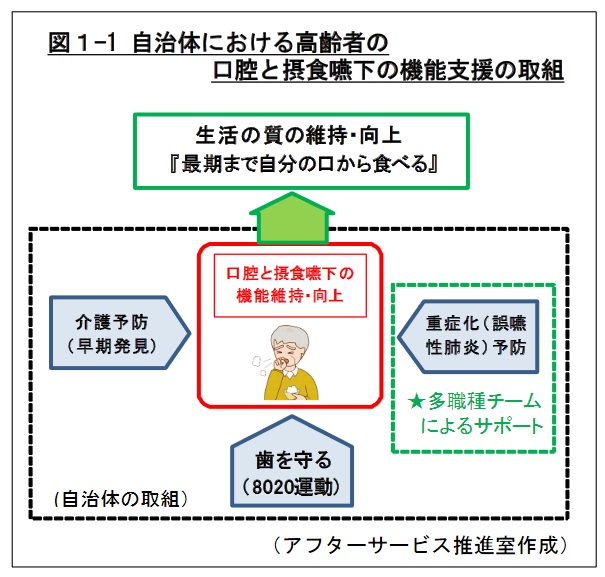

そこで厚生労働省では、このような問題を解決するために先進的な取り組みを行っている東京都大田区・新宿区、千葉県柏市、富山県南砺市、岡山県鏡野町の事業内容について調べ、報告書にまとめた。これらの自治体では、住民の「最期まで自分の口から食べる」を支援するため、「8020運動」などを通した歯を守る事業に加え、介護予防や早期発見、疾病によって要介護状態になった場合などの重症化(誤嚥性肺炎)予防といった3方向からのアプローチを行っており、報告書では主に介護予防事業と重症化予防における多職種チームによるサポートの取り組みに焦点があてられている。

「高齢者の口腔と摂食嚥下の機能維持・向上のための取組に関する調査」報告書より

「高齢者の口腔と摂食嚥下の機能維持・向上のための取組に関する調査」

報告書概要

報告書全文

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「地域保健」に関するニュース

- 2025年08月21日

- 令和7年(1月~7月)の自殺者は11,143人 前年同期比で約10%減少(厚生労働省)

- 2025年08月21日

- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告

- 2025年08月13日

-

小規模事業場と地域を支える保健師の役割―地域と職域のはざまをつなぐ支援活動の最前線―

【日本看護協会「産業保健に関わる保健師等の活動実態調査」】〈後編〉 - 2025年08月07日

- 世代別・性別ごとの「総患者数」を比較-「令和5年(2023)の患者調査」の結果より(日本生活習慣病予防協会)

- 2025年08月06日

-

産業保健師の実態と課題が明らかに―メンタルヘルス対応の最前線で奮闘も、非正規・単独配置など構造的課題も―

【日本看護協会「産業保健に関わる保健師等の活動実態調査」】〈前編〉 - 2025年07月28日

- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善

- 2025年07月28日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 2025年07月28日

- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由

- 2025年07月28日

- 【妊産婦を支援】妊娠時に頼れる人の数が産後うつを軽減 妊婦を支える社会環境とメンタルヘルスを調査

- 2025年07月22日

- 【大人の食育】企業や食品事業者などの取り組み事例を紹介 官民の連携・協働も必要 大人の食育プラットフォームを立ち上げ