ニュース

妊娠子育て期の女性に医師・管理栄養士伴走による遠隔指導研究を開始

2018年02月19日

国立成育医療研究センターと株式会社エス・エム・エスはこのほど、研究事業の一環として、同センターに通院中の妊娠子育て期の女性を対象にした「ウエアラブル機器等を活用した医師・管理栄養士伴走による遠隔指導研究」を開始すると発表した。

この研究は、2017年10月に採択された、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の研究事業の一環で行われるもの。

背景には、妊娠子育て期の女性が抱える疾病予防や健康増進上の課題がある。たとえば妊娠中の女性は妊婦健診によって全身の状態をチェックでき、妊娠糖尿病や妊娠高血圧症候群、肥満、やせといった健康リスクを知ることができる。

しかし、大半の女性は産後、子ども優先の生活となり、女性自身の健康維持に対する優先度は低い。そのため、妊娠中から子育て期の女性の継続的なケアを促す制度や仕組みは確立されていないのが現状だという。特に就業していない子育て中の女性は、検診を受ける機会がほとんどなく、適切な食生活や運動習慣の見直しについて専門家の知見を得られていない。

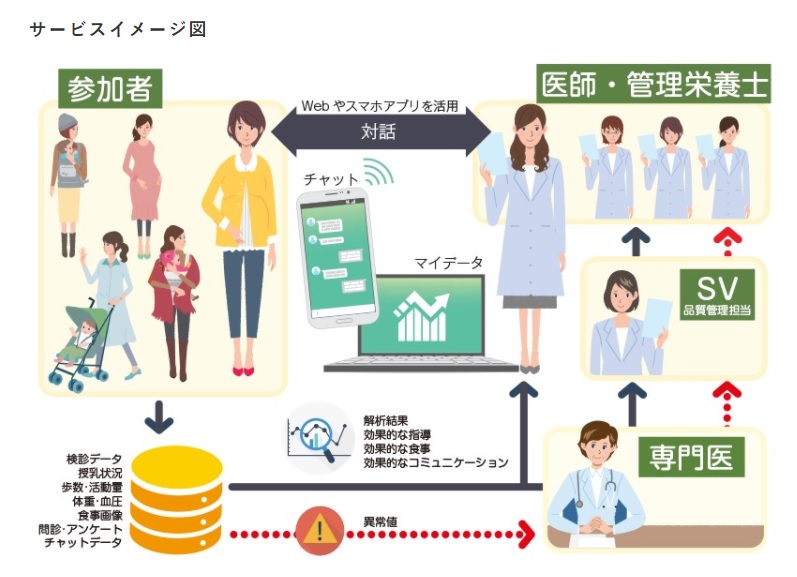

このような状況を背景とし、今回の研究では、IoT対応の検査機器などから取得されるデータと、授乳状況などのデータを組み合わせた健康状態を、育児中の女性と医療従事者双方が把握できるシステムを開発。その情報に基づいて医療従事者が適切な知識を提供し、食事や身体活動、授乳推進をサポートすることで、育児中の女性に前向きな行動変容を起こし、自発的な健康づくりにつなげていけるかどうかを検証するという。

具体的には、BMI値が高い妊娠中と子育て期の女性の中で、参加同意が得られた約15人に対し、国立成育医療研究センター・母性内科の監修のもと設計した「医師・管理栄養士伴走型の健康改善サービス」をエス・エム・エスが無償で提供。ウエアラブル機器やIoT対応の検査機器などにから取得される健康情報などを用いて、主に管理栄養士など医療従事者が遠隔から改善指導する。

参加者は、スマートフォンなどを通じて日常の食事、活動量、体重などのデータを確認したり、専属栄養士とのやりとりによる伴走型のサポートを受けたりすることが可能になる。

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「地域保健」に関するニュース

- 2025年08月21日

- 令和7年(1月~7月)の自殺者は11,143人 前年同期比で約10%減少(厚生労働省)

- 2025年08月21日

- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告

- 2025年08月13日

-

小規模事業場と地域を支える保健師の役割―地域と職域のはざまをつなぐ支援活動の最前線―

【日本看護協会「産業保健に関わる保健師等の活動実態調査」】〈後編〉 - 2025年08月07日

- 世代別・性別ごとの「総患者数」を比較-「令和5年(2023)の患者調査」の結果より(日本生活習慣病予防協会)

- 2025年08月06日

-

産業保健師の実態と課題が明らかに―メンタルヘルス対応の最前線で奮闘も、非正規・単独配置など構造的課題も―

【日本看護協会「産業保健に関わる保健師等の活動実態調査」】〈前編〉 - 2025年07月28日

- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善

- 2025年07月28日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 2025年07月28日

- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由

- 2025年07月28日

- 【妊産婦を支援】妊娠時に頼れる人の数が産後うつを軽減 妊婦を支える社会環境とメンタルヘルスを調査

- 2025年07月22日

- 【大人の食育】企業や食品事業者などの取り組み事例を紹介 官民の連携・協働も必要 大人の食育プラットフォームを立ち上げ