ニュース

健康保険加入者の37%が肥満 脂質・血圧・肝機能など複数のリスクを保有 健康保険組合連合会

2018年08月08日

40~74歳の健康保険の加入者のうち、肥満は37.1%に上り、どの年齢階層でも3~4割を占め、とくに60歳代に多い。肥満者は「保健指導判定値以上」に該当する割合が高く、脂質や血圧などの数値で複数のリスクを抱えている――健康リスクを抱える働きざかり世代の実態が、健康保険組合連合会(健保連)の調査で明らかになった。

肥満があると「保健指導判定値以上」が9割以上

健康保険組合連合会(健保連)は、一定規模以上の社員を有する企業の会社員(被保険者)や、その家族(被扶養者)約3,000万人が加入している組織。データヘルスに積極的に取り組んでおり、このほど2016年度の特定健康診査受診者335万704人(416組合)の健診データをもとに、健康状態(肥満、血圧、脂質、血糖、肝機能)を分析した。

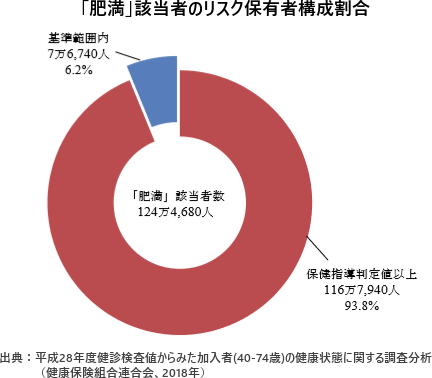

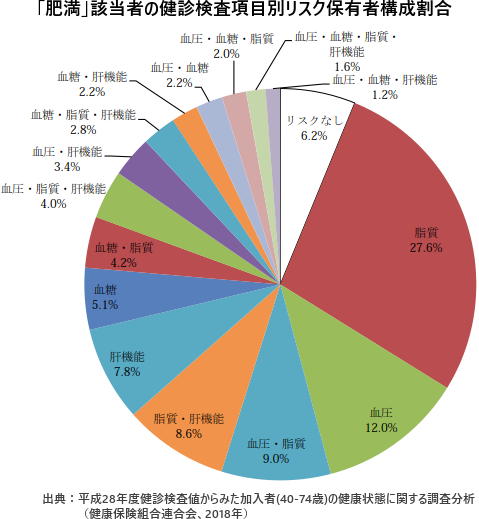

被保険者の4割近くが肥満で、肥満があると肥満、血圧、脂質、血糖、肝機能が不良である傾向があり、「保健指導判定値以上」と判定される割合が9割以上に上ることが明らかになった。健診検査項目別にみると、リスク保有者の割合は「脂質」(27.6%)でもっとも多く、「血圧」(12.0%)、「血圧・脂質」(9.0%)と続く。

また喫煙や大量の飲酒などの生活習慣をもつ人では、肥満が多く、健康リスクも高いことも明確となり、「生活習慣の改善が健康リスクの改善において重要である」ことが改めて示された。

どの年齢層でも3~4割が「肥満」

まず肥満の状況をみると、全体の37.1%が「肥満」となっており、前年度より0.8ポイント増えた。どの年齢階層でも3~4割を占め、とくに60歳代に多い。

被保険者・被扶養者別にみると、「肥満」該当者の割合は、被保険者(40.6%)、被扶養者(17.5%)と、被保険者の割合が圧倒的に高く、どの年齢階層別においてもおおむね4割程度を占めている。一方、被扶養者は、年齢階層が上がるにつれて高くなる傾向が示された。

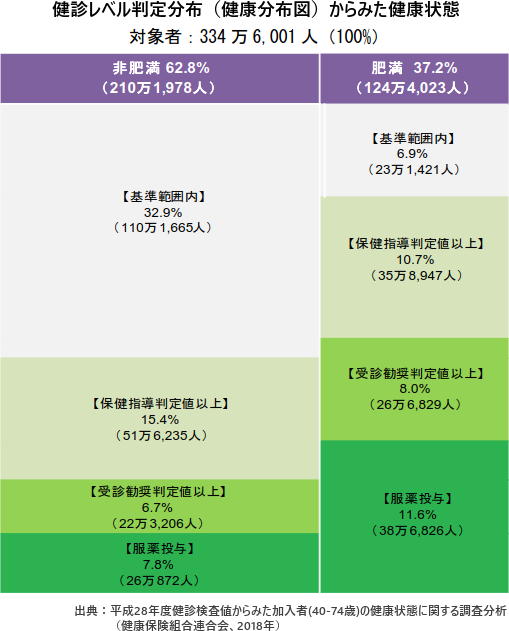

肥満者と非肥満者とで、血圧や脂質、血糖などの健康リスク保有者の割合を比べると、非肥満者では「保健指導判定値以上」は72.8%だが、肥満者では93.9%とほとんどが「保健指導判定値以上」となっている。

「肥満」「非肥満」ごとに健診レベル判定分布状況をみると、「肥満」では「基準範囲内」(6.9%)、「保健指導判定値」(10.7%)、「受診勧奨判定値」(8.0%)となっており、保健指導対象者は、「基準範囲内」および「服薬投与」を除く18.7%となっている。

また、特定健診受診者のうち、医療機関への受診勧奨が必要な「受診勧奨判定値以上」の者は、非肥満・肥満該当者を合わせ、全体の14.7%となっている。

「肥満」の男性の8割がリスクを保有

男女別にみると、「肥満」の割合は男性(48.4%)、女性(19.3%)と男性が圧倒的に高い。また、「肥満」「非肥満」のうち、「基準範囲内」の人は、男性(21.1%:7.8%)、女性(51.9%:5.5%)となっており、男性の約8割が何らかのリスクを保有していることが示されている。

健診検査項目別にリスク保有者の構成割合をみると、「非肥満」では「脂質」(33.1%)、「リスクなし」(27.7%)、「血圧」(10.1%)の順に高い。「肥満」では高い割合を示しているのは「脂質」(27.6%)で、「血圧」(12.0%)、「血圧・脂質」(9.0%)、「脂質・肝機能」(8.6%)、「肝機能」(7.8%)となっている。

脂質が「基準範囲内」は38.9%にとどまる

次に血圧の状況をみてみると、40歳以上の健保組合加入者の66.8%は血圧が基準範囲内(収縮期130mmHg未満・拡張期85mmHg未満)だが、16.1%が「保健指導判定値」以上(収縮期130mmHg以上・拡張期85mmHg以上)、17.1%が「受診勧奨判定値」以上(収縮期140mmHg以上・拡張期90mmHg以上が13.0%、収縮期160mmHg以上・拡張期100mmHg以上が4.1 )という状況となっている。

脂質については、基準範囲内(LDL120mg/dL未満・HDL40mg/dL以上・中性脂肪150mg/dL未満)は38.9%にとどまり、「保健指導判定値」以上(LDL120mg/dL以上、HDL40mg/dL未満、中性脂肪150mg/dL以上)が30.0%、「受診勧奨判定値」以上が31.1%(LDL140mg/dL以上、中性脂肪300mg/dL以上が26.7%、LDL180mg/dL以上、中性脂肪1000mg/dL以上が4.4%)となっている。

血糖に関しては、69.3%が基準範囲内(空腹時血糖100mg/dL未満、HbA1c5.6%未満)だが、25.8%は「保健指導判定値」以上(空腹時血糖100mg/dL以上、HbA1c5.6%以上が18.6%、空腹時血糖110mg/dL以上、HbA1c6.0%以上が7.2%)、5.0%は「受診勧奨判定値」以上(空腹時血糖126mg/dL以上、HbA1c6.5%以上)という状況だ。

なお、血糖リスク保有者は、被保険者・被扶養者ともに年齢階層が上がるにつれて割合が高くなり、65~69歳では「空腹時血糖100mg/dL以上、HbA1c5.6%以上」が25.2%、「空腹時血糖110mg/dL以上、HbA1c6.0%以上」が15.0%、「空腹時血糖126mg/dL以上、HbA1c6.5%以上」が11.7%となり、過半数で血糖リスクがみられる。

肝機能をみてみると、68.3%は基準範囲内(AST31U/L未満・ALTU/L31未満・γ-GT51U/L未満)だが、「保健指導判定値」(AST31U/L以上、ALT31U/L以上、γ-GT51U/L以上)が20.7%、「受診勧奨判定値」((AST51U/L以上、ALT51U/L以上、γ-GT101U/L以上)が11.0%となっている。

健康保険組合連合会平成28年度健診検査値からみた加入者(40-74歳)の健康状態に関する調査分析(2018年7月)

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2026 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「特定保健指導」に関するニュース

- 2025年07月28日

- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善

- 2025年07月28日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 2025年07月28日

- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由

- 2025年07月28日

- 【妊産婦を支援】妊娠時に頼れる人の数が産後うつを軽減 妊婦を支える社会環境とメンタルヘルスを調査

- 2025年07月22日

- 【大人の食育】企業や食品事業者などの取り組み事例を紹介 官民の連携・協働も必要 大人の食育プラットフォームを立ち上げ

- 2025年07月22日

- 高齢者の社会参加を促すには「得より損」 ナッジを活用し関心を2倍に引き上げ 低コストで広く展開でき効果も高い 健康長寿医療センター

- 2025年07月18日

- 日本人労働者の3人に1人が仕事に影響する健康問題を経験 腰痛やメンタルヘルスなどが要因 働きながら生産性低下を防ぐ対策が必要

- 2025年07月18日

- 「サルコペニア」のリスクは40代から上昇 4つの方法で予防・改善 筋肉の減少を簡単に知る方法も

- 2025年07月14日

- 適度なアルコール摂取は健康的? 大量飲酒の習慣は悪影響をもたらす お酒との良い関係

- 2025年07月14日

- 暑い夏の運動は涼しい夕方や夜に ウォーキングなどの運動を夜に行うと睡眠の質は低下?