ニュース

厚労省が自殺防止SNS相談事業のガイドラインを公表~具体例をふまえ分かりやすく~

2019年04月11日

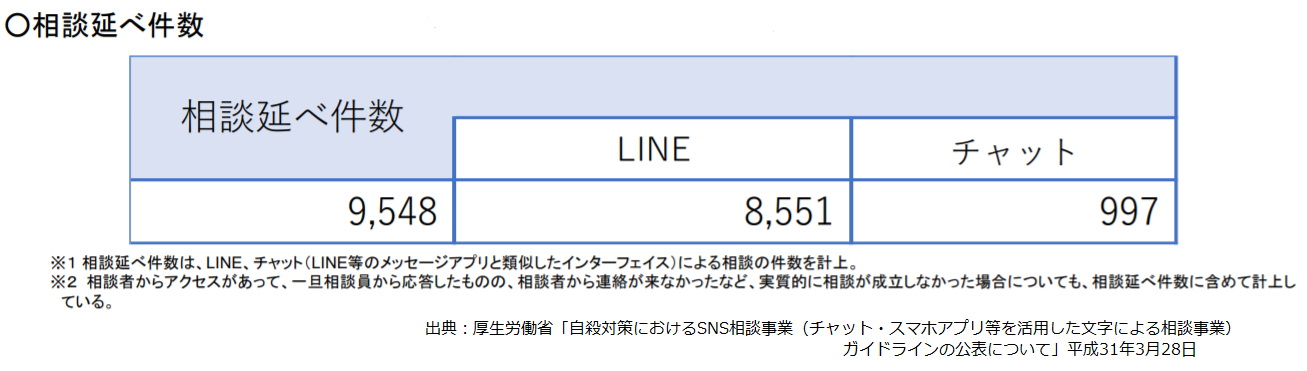

厚生労働省はこのほど、自殺防止SNS相談事業(チャット・スマホアプリ等を活用した文字による相談事業)を行う際に参考となるよう、相談員の基本姿勢や注意点などをまとめ、ガイドラインとして公表した。

若者に身近なSNSを利用した相談事業には近年、注目が集まっているが、従来の相談方法とは違って留意すべき点も多いことから、ガイドラインは具体例を踏まえつつ実践的な内容でまとめられている。

対面相談とは異なる技量や配慮が必要

ガイドラインは平成30年度厚生労働省補助事業「若者に向けた効果的な自殺対策推進事業」として、相談事業実施団体および有識者で構成する作業部会で取りまとめられたもの。

SNSを活用した相談事業は、若者が日常的なコミュニケーション手段として使っているLINEなどで相談しやすい体制を整え、自殺防止などにつなげることが期待されている。

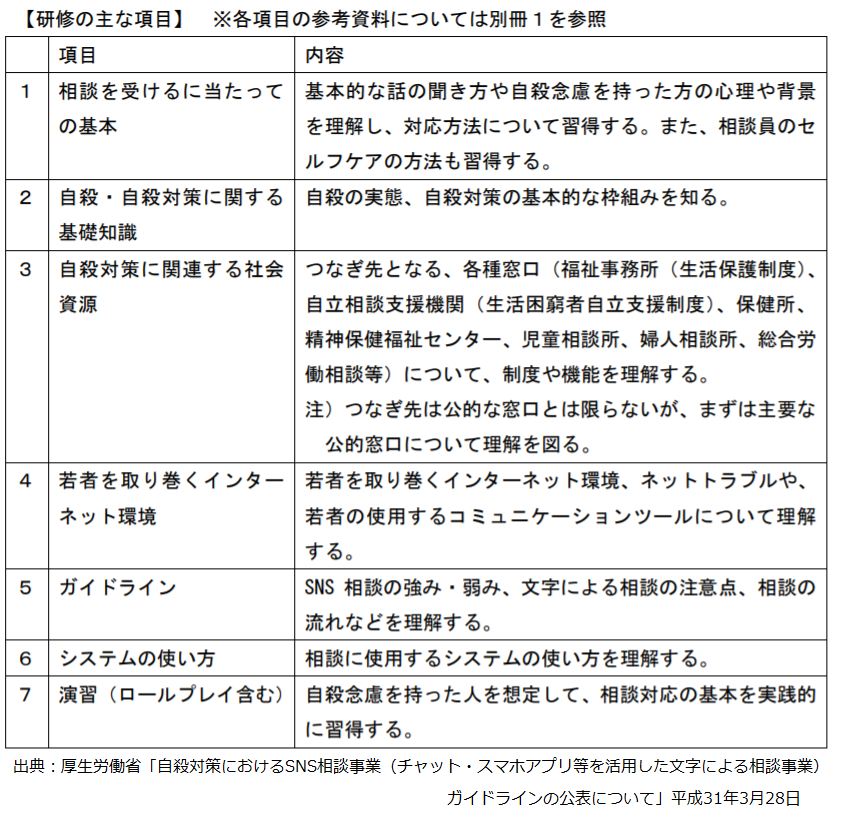

一方で、SNSによる相談には対面相談とは異なる技量や配慮が必要で、これまでに電話相談などを経験してきた人であっても、SNSによる相談については別途、研修を受けることが望ましいとされる。このような背景から、相談事業実施団体の責任者と相談を行う人を対象にガイドラインがまとめられた。

若者がよく使う言葉の一覧表も

相談事業実施団体の責任者向けには、2人以上の相談員で相談を受け付けることが望ましい、といった体制のあり方、SNSでの支援には限界があるため電話や対面など多様な相談手段を合わせて用意する、といった内容を提示。相談員への研修や支援の必要性や、利用者に周知すべき事項などについても、具体的な例を挙げながら説いている。

一方、相談を行う人向けには、相談にあたるうえでの基本姿勢、SNS活用の強み・弱みなどを詳しく解説。文字による相談の注意点として、「オウム返しの多用には要注意、適宜質問を加える」、「相談者のテンポに合わせ、基本的には短文で応答する」などいくつかのポイントやヒントを挙げている。

また相談の開始から終了までの「相談の流れ」をフェーズごとに細かく分けながら、具体的なやりとりの例を紹介。どのような点に注意や配慮を行った方が良いか、といった点をふまえ、言葉の選び方まで詳しくアドバイスしている。

参考資料として、相手からの文章に対してどのような言葉で応答すれば良いのか、分かりやすくまとめた一覧表や、若者同士の会話でよく使われる隠語や若者がよく使う言葉の一覧も添付されている。

ガイドラインのほかに、別冊として『相談員研修の主な項目』、『事例集』も公表。厚生労働省ではこれらの公表資料に集約されたノウハウを生かし、社会資源としての自殺防止SNS相談事業を今後もっと発展させていきたい考え。

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「メンタルヘルス」に関するニュース

- 2025年08月21日

- 令和7年(1月~7月)の自殺者は11,143人 前年同期比で約10%減少(厚生労働省)

- 2025年07月28日

- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善

- 2025年07月28日

- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由

- 2025年07月28日

- 【妊産婦を支援】妊娠時に頼れる人の数が産後うつを軽減 妊婦を支える社会環境とメンタルヘルスを調査

- 2025年07月22日

- 高齢者の社会参加を促すには「得より損」 ナッジを活用し関心を2倍に引き上げ 低コストで広く展開でき効果も高い 健康長寿医療センター

- 2025年07月18日

- 日本人労働者の3人に1人が仕事に影響する健康問題を経験 腰痛やメンタルヘルスなどが要因 働きながら生産性低下を防ぐ対策が必要

- 2025年07月18日

- 「サルコペニア」のリスクは40代から上昇 4つの方法で予防・改善 筋肉の減少を簡単に知る方法も

- 2025年07月14日

- 適度なアルコール摂取は健康的? 大量飲酒の習慣は悪影響をもたらす お酒との良い関係

- 2025年07月14日

- 暑い夏の運動は涼しい夕方や夜に ウォーキングなどの運動を夜に行うと睡眠の質は低下?

- 2025年07月07日

- 日本の働く人のメンタルヘルス不調による経済的な損失は年間7.6兆円に 企業や行政による働く人への健康支援が必要