ニュース

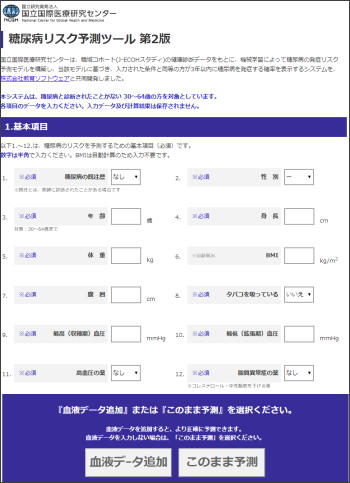

健診結果から3年以内の糖尿病発症リスクを予測 国際医療研究センター「糖尿病リスク予測ツール」

2019年12月05日

国立国際医療研究センター(NCGM)は、健康診断の結果を入力するだけで、3年以内の糖尿病発症のリスクを予測するツール「糖尿病リスク予測ツール 第2版」の公開を開始した。

働き盛りの世代の糖尿病対策を支援

日本では、糖尿病が強く疑われる人が約1,000万人、糖尿病の可能性を否定できない人が約1,000万人と推計されている。糖尿病は、網膜症、腎症、神経障害の3大合併症に加えて、心血管疾患、がん、認知症などのさまざまな疾患のリスクを高める。健康寿命を延伸するため、糖尿病の予防対策は国民的な課題になっている。

2型糖尿病は、遺伝的素因を背景に生活習慣などの環境要因や加齢の影響が加わることで、糖代謝能が徐々に悪化し、境界型糖尿病(糖尿病予備群)といわれる状態を経て発症する。糖尿病の初期段階では自覚症状がないことが多く、健康診断でのスクリーニングにより発見されるのが一般的だ。

国立国際医療研究センター(NCGM)は、主に働き盛りの世代での糖尿病の予防対策を支援するために、「糖尿病リスク予測ツール 第2版」を教育ソフトウェアと共同開発した。健康診断のデータを用いた自分の糖尿病発症リスクを把握することで、多くの人々が食事や運動といった生活習慣の改善に取り組むきっかけになることを期待している。

3万人の健診データをもとに人工知能(AI)で開発

「糖尿病リスク予測ツール 第2版」は、3年以内の糖尿病発症のリスクを予測するツール。糖尿病と診断されたことのない30〜64歳の人を対象としている。職域多施設研究「J-ECOHスタディ」で収集した約3万人の健康診断データにもとに、人工知能(AI)の機械学習の技術により開発された。

「糖尿病の既往歴」「性別」「年齢」「BMI」「腹囲」「血圧」「喫煙習慣」などの基本項目のみにより予測できる。

さらに、「空腹時血糖値」「HbA1c」「コレステロール」「中性脂肪」「AST(GOT)」「ALT(GPT)」「γ-GTP」「ヘモグロビン」などの血液検査のデータを追加すると、より精度の高い予測ができる。

2つのどちらかを選択し、データを入力することで、3年以内の糖尿病発症リスクとともに、同性・同年代の中での相対的な比較がグラフで表示される。

IoTを糖尿病の行動変容や自己管理に活用

2型糖尿病を予防・改善するために、食事や運動といった生活スタイルを改善することが必要だ。

基本となるのは食事の管理で、食事のエネルギー摂取量は、目標とすべき体重にもとづいて計算される。必要エネルギー量は、基礎代謝量と身体活動レベルから算出されるが、年齢によって変化し個人差もある。

食事や運動を効果的に改善するために、自分自身の行動を変化させ(行動変容)、それを続けていくこと(自己管理)が重要となる。

しかし、「取り組んでもうまくいかない」「どうしても、できない」という人は少なくない。そんな人々のために「IoT(モノのインターネット)」を活用したシステムの開発が注目されている。

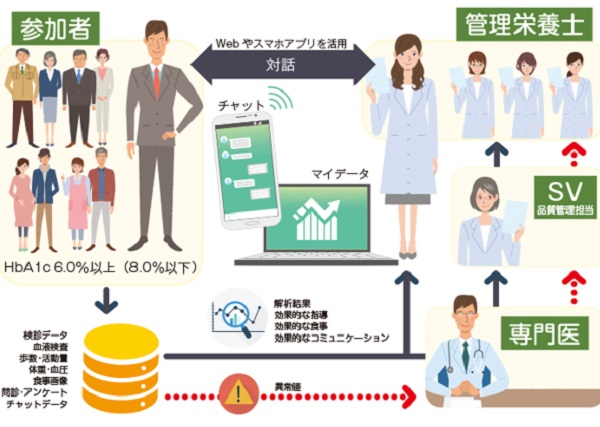

スマホアプリで管理栄養士が効果的にアドバイス

国立国際医療研究センターは、ウェアラブル端末を用いて、日々の生活習慣情報(活動量、体重、血圧など)を収集し、それをもとに、スマートフォンのアプリケーションで糖尿病患者に応援や注意喚起のメッセージを送り、行動変容や自己管理力の向上を介した血糖コントロールの改善を検証する研究を開始した。

この研究事業は「ウェアラブル機器等を活用した管理栄養士伴走による健康改善介入研究」(研究責任者:大杉満)。日本糖尿病学会主導のもと、HbA1cの値が6.0%以上8.0%以下の条件を満たし、参加同意が得られた約150人の参加者(糖尿病予備群ないし2型糖尿病患者)に遠隔での健康改善指導サービスを提供する。

糖尿病専門医監修のもと、スマートフォンアプリの活用と管理栄養士などの医療者の積極的な介入により、行動変容や血糖コントロールに対する効果を検証する。

(1)毎週1回の管理栄養士によるチャットを12ヵ月行う群、(2)開始後9週間は週3回のチャット、その後の17週間はチャットを停止し、再び週3回のチャットを9週間行う群に分ける。研究開始から52週後のHbA1cの変化量を主に評価する。

データをチェックした管理栄養士が、「野菜を足しましょう」「油を使った料理が少し多いですよ」「タンパク質をもう少し摂りましょう」など、参加者とやりとりしながら食事指導を行う仕組みだ。

糖尿病リスク予測ツール 第2版

ウェアラブル機器等を活用した管理栄養士伴走による健康改善介入研究 無作為化非盲検並行群間比較試験

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2026 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「健診・検診」に関するニュース

- 2025年08月21日

- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告

- 2025年07月07日

- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市

- 2025年06月27日

-

2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%

過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日

-

【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ

対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日

- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】

- 2025年05月20日

-

【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築

―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日

- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善

- 2025年05月16日

- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少

- 2025年05月12日

- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要

- 2025年05月01日

- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】