【セミナーレポート】疾病リスクマーカーとして注目すべき尿酸値に関する新知見

尿酸というと、一般には痛風のイメージが根強い。だが、最近の研究では、尿酸値が基準値を超える「高尿酸血症」を放置すると、メタボリックシンドロームや尿路結石、腎障害、脳・心血管障害 の危険因子となる可能性があることが指摘されている。

高尿酸血症から様々な合併症が起こるメカニズム、保健指導における尿酸値の位置づけ、そして効果的な予防法とはどのようなものか。3名の専門家による講演の模様をレポートする。

第一講演:尿酸を作って、取り込んで、病気が起こる

『高尿酸値による疾病発症のリスク』

鳥取大学医学部 卒業。2003 年より現職。専門は尿酸代謝研究、とくに高血圧など生活習慣病と高尿酸血症・痛風の合併。「高血圧診療ガイドライン 2019」リエゾン委員、「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第 3 版」(2019年)改訂委員長

尿酸は再吸収され血管のしなやかさの維持に貢献している

第一講演で、久留教授は尿酸の善玉作用と悪玉作用について解説。「高尿酸血症は、痛風だけでなく、生活習慣病の発症リスクがあることを理解してほしい」と訴えた。

「多くの哺乳類は尿酸を分解できるが、ヒトを含む霊長類は尿酸を分解できない。むしろ尿酸を取り組みやすくなっており、尿酸は善玉であり、悪玉でもある」と久留教授。

まず、善玉の作用として尿酸が抗酸化物質として働くことを挙げ、「血清尿酸値は、健康な人では5mg/dl程度に維持されている。尿酸はプリン体の最終代謝産物として体外へ排出されるが、腎臓では尿酸の9割が尿酸トランスポーターによって血液中に再吸収される。その理由として、私たちの体は積極的に尿酸を血液中に戻し、血管のしなやかさの維持に重要な〝血管内皮細胞〟を守っていると考えられる」と述べた。

プリン体から尿酸ができる過程では、キサンチンオキシターゼ(XO)という酵素が働くが、XOは尿酸を合成すると同時に、血管を傷つける活性酸素を発生させてしまう。「その活性酸素を消去しているのが尿酸であり、結果として、血管の内側を覆う血管内皮細胞が障害されて動脈硬化が起こるのを防いでいる。事実、尿酸トランスポーターURAT1が先天的に欠損している方では、低尿酸血症(2mg/dl以下)となり、血管のしなやかさが障害されている。尿酸値は低くならないようにしなければならない」と強調した。

高尿酸血症が続くと全身の臓器で病気が起きてくる

一方、尿酸が血液中にたまりすぎた状態が高尿酸血症であり、診断基準は7mg/dlを超える状態である。久留教授は「この状態が続くと血液中で結晶を作り始め、痛風関節炎を起こす。米国では、痛風の入院率が関節リウマチの入院率を追い抜き、大きな問題となっている」と指摘。また、合併症のない無症候性高尿酸血症を対象とした5年間の国内コホート研究を紹介し「高尿酸血症が5年間続いた場合、男女問わず高血圧、糖尿病、脂質異常症、慢性腎臓病が起きてくることがわかった」と述べた。

さらにこれまでの研究データから、尿酸値が高いと「将来的に1.48倍高血圧になりやすい、脂質異常症が有意に増える、脂肪肝が発症しやすい。男性は6.7mg/dl、女性は5.1mg/dlからメタボリックシンドロームが起きてくる。糖尿病の発症リスクは1.56倍に上昇し、脳梗塞を起こす心房細動も尿酸上昇がリスクとなる。やせ型の人でも油断はできない」などと解説。

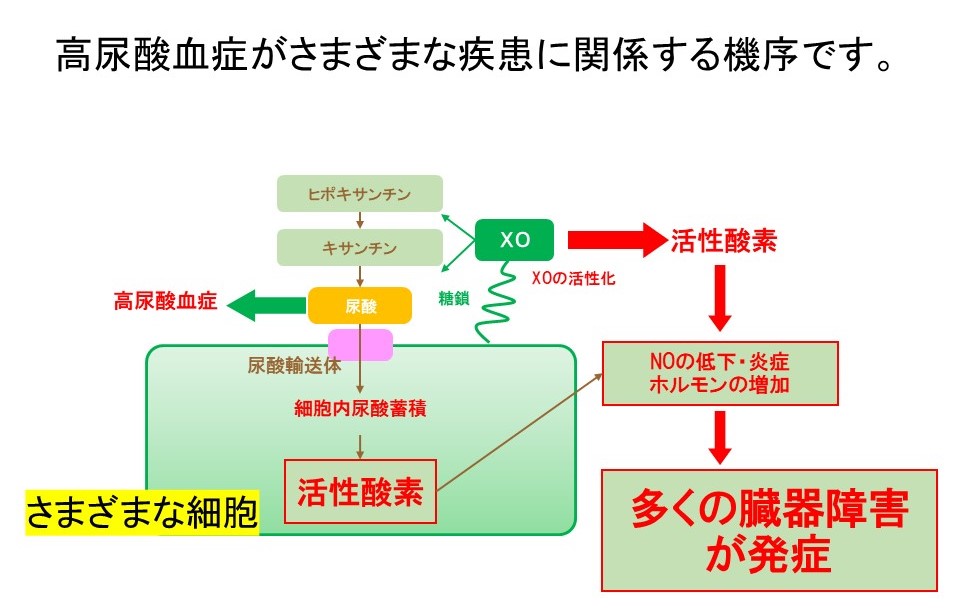

そのメカニズムとして「血管や心臓の細胞、脂肪細胞など全身の様々な臓器に血液中の尿酸を取り込む尿酸トランスポーターが存在することがわかった。尿酸値が高くなると、尿酸が臓器に取り込まれて臓器障害が発生してくる。この経路と、細胞表面にあるXOが活性酸素を発生させ臓器障害を起こすという経路の2つが機序として考えられる」とした(図)。

最後に、「日本は高尿酸血症治療の先進国であり、ガイドラインに沿った治療が行われている。尿酸管理に配慮した生活習慣病診察が必要で、食事を含めた生活指導が重要である」と述べて、講演を締めくくった。

第二講演:『地域・職場での生活習慣病対策、保健指導における尿酸値の重要性』

保健師として尼崎市役所に入庁。保健所、保健企画課、総務局職員部職員厚生課(職員健康推進担当)係長、国保年金課健康支援推進担当課長、市民協働局部長などを経て、2013 年9月より現職

「尿酸値高め」はメタボや冠動脈疾患の重要なマーカー

続いて講演を行った野口 緑准教授は、「脳梗塞や心筋梗塞などの血管病は、発症の背景に肥満があり、高血圧や脂質異常症などの様々な因子が関連している。特に内臓脂肪が蓄積されてくると、血管障害を起こす。脂肪細胞が一定のサイズを超えて大きくなると、様々なサイトカインが分泌されて、その結果として代謝障害を起こし、尿酸値も高くなっていく。しかも、健診の数値が医学的に問題のある基準値を超えていなくても、わずかな異常でもリスクが集積し、長年続くことで血管障害を招く。よって、保健指導では、わずかな異常の状態でより早く指導介入を行うことが重要である」として、兵庫県尼崎市の取り組みを紹介した。

具体的なイメージを湧かせ、行動変容につなげる尼崎市の保健指導

2008年以降、早期介入と発症予防に重点をおく特定健診、特定保健指導がスタートしているが、兵庫県尼崎市では2000年から先行して保健指導をスタートさせている。

「保健指導では、いわゆる望ましい生活をどうやって実行してもらうかが、一番難しい。人は、自覚症状がなく実感が湧かない場合や緊急性がない場合、現在の生活習慣が自分にとって都合が良い場合には、行動を起こさないためだ。従来の『〇〇を控えましょう』『望ましい生活を心がけましょう』というような説得・掛け声的なアプローチではなく、いかに実感を湧かせるかが、行動変容につなげる鍵である。

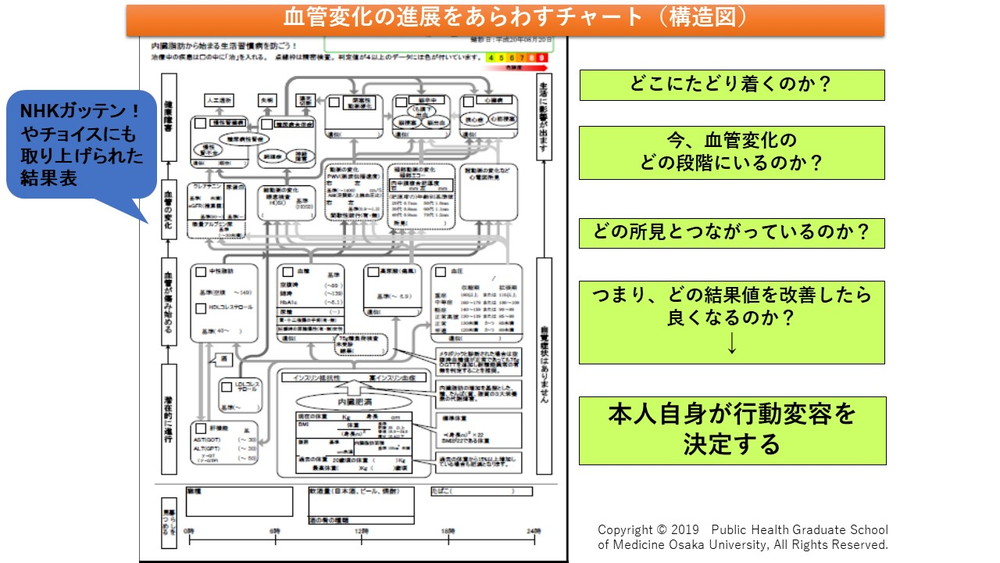

血液の中に尿酸が多いことがどんな意味があるのか、血管が傷み始めるリスクは体のどこにあるのかなどを具体的にイメージできるようにし、対象者が自ら学ぶようなアプローチが有効」と、野口准教授。尼崎独自の指導ツールとして、血管変化と健診数値の関連図(図)や高尿酸血症の指導資料、説明事例などを紹介した。

すべての健診結果を並列に表示する方法では、重みづけがわからない。このチャート図は、血管障害の観点で一番上に心筋梗塞や脳卒中、糖尿病の合併症などを配置することで、階段を登るように悪くなっていくのだということや対象者はどの段階にあるのかを理解させることに役立つ。

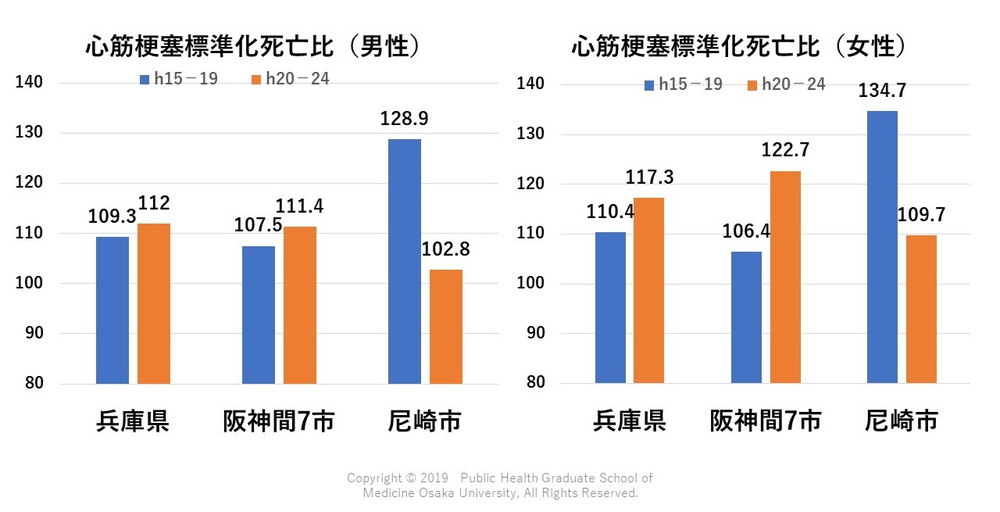

取り組みの成果として「尼崎市では心筋梗塞の死亡率が低下し(図)、一人あたりの国保医療費が1万円近く下がった(阪神間7市との差額)」。また、尼崎市の指導モデルをもとに作成したモデルを使った自治体(介入群)と一般的な保健指導を行なった自治体(対照群)のクラスターランダム化比較研究では、「対照群に比べて介入群の受療率が4割増となり、各検査数値も有意に低下するという結果が得られた」と、尼崎モデルの有用性が実証されていることを強調した。

講演の最後には、子供に向けた生活習慣教育の必要性にも言及。「男女ともに成人するに従って肥満率が上昇することや中学2年生で5人に1人が尿酸値の基準を超えていること、肥満の子どもは血圧が高いこともわかっている。尿酸値や肥満には食生活が関係している可能性があり、高校生までの教育過程で対策を打っていくことが必要ではないか。尼崎市では、小中学校や保育所・幼稚園向けにも独自の教材を作り、食生活や健康を見直す授業を行っている。体の中で起こっていることについて、見えていないものをいかに〝見える化〟していくかが、地域や職域での保健指導の役割。こうした取り組みを広げていきたい」と今後の展開に期待を寄せた。

第三講演:『高尿酸血症を予防する生活習慣?食事療法、乳酸菌PA-3株の働きも含めて?』

大阪市立大学医学部医学科 卒業。兵庫医科大学内分泌・代謝科 助教、講師を経て、2016年より現職。専攻は内分泌代謝疾患(高尿酸血症・痛風含む)、おもに内分泌代謝疾患におけるサルコペニア・フレイル発症機構の解明

内臓脂肪型肥満では尿酸の排出量が低下する

第三講演では、藏城 雅文氏が高尿酸血症を予防する生活習慣について解説。「高尿酸血症の病型分類では、産生過剰型が約10%、排出低下型が約60%、混合型が約30%となっており、9割は腎臓からの排泄量が低下しているタイプといえる。内臓脂肪型肥満で高インスリン血症が見られる場合には、腎臓での再吸収量が増え、結果として排出量が減っていく。よって、生活指導では食事療法・飲酒制限・運動の推奨に加え、肥満の是正が重要である。減量により、尿酸の排泄効率を意味する〝尿酸クリアランス〟が改善するためである。特に、3%を超える減量を行うと、尿酸値が優位に下がることがわかっている」と述べた。過剰飲酒や激しい運動は尿酸の産生を促進する

一方で、高尿酸血症の混合型も含む約4割は、体内で尿酸が過剰に作られることが原因となっている。生活指導では「エネルギーの過剰摂取に注意し、プリン体を多く含む食品は控えめに。果糖の過剰摂取を避けること、アルコール(特にプリン体が比較的多いビール)の制限などが有効である。サウナ+ビールの組み合わせなど、脱水状態になったときも尿酸値は上昇するため、十分な水分摂取・脱水予防も重要である」とした。また、「激しい運動やアルコールの過剰摂取によりエネルギー源であるATPが多量に使われると、尿酸に分解され尿酸値が上昇する。運動を取り入れる場合には、歩行やジョギングなどの軽い有酸素運動行うことが望ましい」と述べた。

過剰飲酒や激しい運動は尿酸の産生を促進する

最後に、藏城氏は、乳製品をたくさん摂取している人では痛風の発症頻度が50%に下がるというデータを示し、「乳製品に含まれるカゼインというタンパク質を摂ることで、腎臓からの尿酸が排泄されやすくなると考えられる。牛乳にはプリン体がほとんど含まれないため推奨できる。ヨーグルトでは、乳酸菌がプリン体を吸収されにくい形に分解する、腸管で乳酸菌がプリン体を栄養源として利用するといったメカニズムが働ことで、消化管からのプリン体吸収抑制作用が期待できる」と述べた(図)。

さらに、乳酸菌PA-3株を用いた試験を紹介。「健康な成人14名を2グループに分け、PA-3乳酸菌を含むヨーグルトと含まないヨーグルトを摂取してもらい尿酸値を比較した(二重盲検フロスオーバー試験)。PA-3乳酸菌を含むヨーグルトを摂取したグループでは、尿酸値の上昇量(変化量)が有意に抑えられ、腎臓からの尿酸排出量には変化がなかった。PA-3乳酸菌が、食事からの尿酸再吸収を抑制することで、尿酸値を下げることが検証できた」と語った。

(取材・文/及川夕子)

「特定保健指導」に関するニュース

- 2025年07月28日

- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善

- 2025年07月28日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 2025年07月28日

- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由

- 2025年07月28日

- 【妊産婦を支援】妊娠時に頼れる人の数が産後うつを軽減 妊婦を支える社会環境とメンタルヘルスを調査

- 2025年07月22日

- 【大人の食育】企業や食品事業者などの取り組み事例を紹介 官民の連携・協働も必要 大人の食育プラットフォームを立ち上げ

- 2025年07月22日

- 高齢者の社会参加を促すには「得より損」 ナッジを活用し関心を2倍に引き上げ 低コストで広く展開でき効果も高い 健康長寿医療センター

- 2025年07月18日

- 日本人労働者の3人に1人が仕事に影響する健康問題を経験 腰痛やメンタルヘルスなどが要因 働きながら生産性低下を防ぐ対策が必要

- 2025年07月18日

- 「サルコペニア」のリスクは40代から上昇 4つの方法で予防・改善 筋肉の減少を簡単に知る方法も

- 2025年07月14日

- 適度なアルコール摂取は健康的? 大量飲酒の習慣は悪影響をもたらす お酒との良い関係

- 2025年07月14日

- 暑い夏の運動は涼しい夕方や夜に ウォーキングなどの運動を夜に行うと睡眠の質は低下?