ウォーキングなどの運動により、骨に衝撃が与えられ、骨の強度・密度が増すメカニズムが明らかになった。

また、ウォーキングで足が着地する時に、適度な衝撃が頭部に伝わり、脳機能の維持・調整につながるという。

「体や骨に衝撃が加わる運動を、習慣として続けることが大切です」と、研究者は強調している。

運動で骨や体に加わる衝撃が重要な働きをしている

加齢にともない増える2型糖尿病や肥満のある人は、健康を維持するために「適度な運動」が必要であることは、多くの研究や調査で確かめられている。

しかし、どれくらいの運動を行うと「適度」になるのだろう? また運動の何が体に良い影響をもたらすのか?

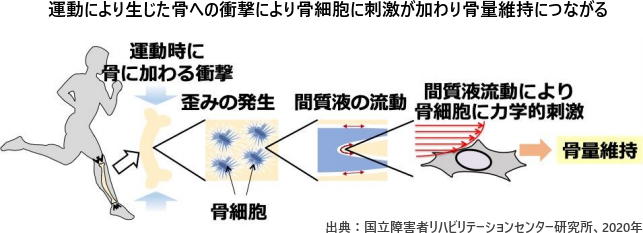

ウォーキングなどの有酸素運動は、上下動(飛んだり飛び跳ねる動き)をともなうものが多く、骨や体に「力(衝撃)」が加えられる。

研究チームは、そうした上下動や衝撃が、骨や全身の健康を維持するために、重要な役割を果てしていると考えた。

関連情報

運動により骨代謝を維持でき、炎症も抑えられる

運動が、骨の強度・密度を維持し、体の炎症・老化を抑制するメカニズムが、国立障害者リハビリテーションセンター研究所などの研究で明らかになった。

運動で生じる骨への「力(衝撃)」は、骨の健康を維持するために必要で、骨だけでなく体のほとんの臓器や組織でも、炎症や老化に関わるタンパク質の活性を抑制する効果があるという。

「健康維持のために、ウォーキングなどの体に衝撃を与える運動を、1日10分以上行うことが必要です」と、研究者は強調している。

研究は、国立障害者リハビリテーションセンター研究所運動機能系障害研究部分子病態研究室、東京都健康長寿医療センター、シンガポール国立大学などの共同研究チームによるもの。研究成果は、科学誌「Science Advances」に発表された。

運動により骨にかかる力を感知するタンパク質

ウォーキングなどの運動を行うと、骨に衝撃が与えられる。そのときに、骨にかかる力を感知する「Cas(キャス)」というタンパク質が働く。

すると、骨細胞の核内に分布し、細胞・組織の炎症・老化に関与している「NF-κB」という別のタンパク質の活性が低下し、骨破壊へのプロセスが抑制されるという。

破骨細胞は骨を破壊する細胞で、骨を形成する細胞である骨芽細胞とのバランスにより、骨量の増減が決まる。

運動能力を低下させたマウスで、歩いたり走ったりした時に骨に加わる衝撃を弱めたところ、骨細胞でCasがNF-κBの活性を低下させることができず、骨破壊へのプロセスが活性化されることが確かめられた。そうすると骨量が減少し、骨がスカスカになる。

骨細胞は、骨組織の細胞の90%以上を占める細胞で、骨に加わる物理的な刺激を感知して、骨の形成と吸収をコントロールする役割を果たしている。

骨粗鬆症を予防するためにも運動は必要

この研究では、ウォーキングなどの運動時に骨に加わる衝撃が、骨の健康を維持するために重要であることが明らかになった。その衝撃で生じる骨内の組織液の流動により、骨細胞での炎症の抑制や抗老化の作用が得られるという。

骨細胞でCasが欠損しているマウスでは、運動をさせても、骨に衝撃が加わらない状態と同様に骨量が減少していた。

研究チームは、骨細胞に力学的刺激を培養した骨細胞に力学的刺激を加える実験も行い、Casが核内に分布しNF-κB活性を低下させ、破骨細胞の分化へのプロセスを抑制することも確かめた。

CasやNF-κBは全身にあり、骨以外の組織でも、運動の炎症抑制・抗加齢効果に関わっている可能性がある。

とりわけ高齢者や、閉経後の女性では、骨量が低下した状態すなわち骨粗鬆症が起こりやすい。骨粗鬆症は、大腿骨頚部骨折などの危険を高め、寝たきりや認知症の原因になる。

ウォーキングやジョギングは脳機能も高める

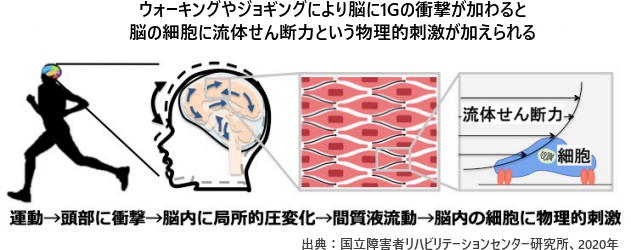

国立障害者リハビリテーションセンター研究所は、ウォーキングやジョギングが脳機能を高める効果についても解明した。

ウォーキングで足が着地する時に、適度な衝撃が頭部に伝わり、脳機能の維持・調整につながるという。

運動には脳機能を調節する効果もあり、足の着地時に頭部に加わる力(衝撃)によって、脳内の組織液が流動し、神経細胞が機能変化することを突き止めた。

研究は、同研究所と東京大学などの共同研究チームによるもの。研究成果は、米科学誌「iScience」に発表された。

適度な運動により脳や体に衝撃が伝わる

研究チームはまず、「適度な運動量」による脳への影響を検討。軽いジョギング程度の運動を1日30分間、1週間続けたマウスでは、前頭前皮質(大脳皮質の一部)での高用量のセロトニンによる攻撃的行動などの幻覚反応が抑制されることを確かめた。

脳内セロトニンは、生体リズム・神経内分泌・睡眠・体温調節などの生理機能と、気分障害・統合失調症などの病態に関与している。感情的な情報のコントロールや精神の安定にも関わっていると考えられている。

軽い運動をしているマウスでは、前足が着地する毎に頭部に約1Gの衝撃が加わる。

ラットの頭部に、1Gの衝撃がリズミカルに加わるように調整すると、脳内の間質液が秒速1ミクロンで前後方向に流れ、やはりセロトニン誘導性の幻覚反応が抑制された。

こうしたマウスでは、前頭前皮質の神経細胞でセロトニン2A受容体が細胞表面から細胞内部に移動し、セロトニンに対する応答性が低下することを突き止めた。

適度な運動が脳と体の健康維持に欠かせない

この研究は、運動が脳機能を調節するメカニズムを解明したもので、運動により頭部に適度な衝撃を与えることが、脳と体の健康維持に役にたつことが示された。

加齢にともなう運動不足や運動障害によって、筋萎縮・糖尿病(糖代謝障害)・心血管障害などの二次障害が起こりやすくなる。また、運動には、脳を含む体のほとんどの臓器や組織で炎症・老化を抑制する効果もある。

「適度な運動」は、全身の臓器の機能や脳機能の低下を防ぐ。運動不足は、認知機能障害など脳機能の低下や、筋萎縮や骨粗鬆症などのさまざまな身体機能の低下にもつながりやすい。

今回の研究により、運動のできない高齢者などに対する、無理のない運動療法を開発できる可能性もある。どんな運動をどれだけ行うと効果あるかを解明し、副作用の少ない治療法を開発することが求められている。

国立障害者リハビリテーションセンター研究所

東京都健康長寿医療センター研究所

東京大学大学院農学生命科学研究科

Mechanical regulation of bone homeostasis through p130Cas-mediated alleviation of NF-κB activity(Science Advances 2019年9月25日)

Mechanical Regulation Underlies Effects of Exercise on Serotonin-Induced Signaling in the Prefrontal Cortex Neurons(iScience 2020年1月31日)