新型コロナウイルス(COVID-19)感染症への対策が本格化している。

厚労省の専門家会議は「対策の基本方針」を発表し、流行を防ぐために「この1~2週間が瀬戸際」と強調している。

これから1~2週間が瀬戸際

新型コロナウイルス(COVID-19)に感染した場合に、重症化するリスクとして、心疾患、慢性呼吸器疾患、高血圧、糖尿病などが挙げられている。

高齢の人や併存疾患がある人では重症例が多いという調査結果が発表されている。これらのリスクを抱えている人は、風邪やインフルエンザなどの他の感染症対策と同じように、新型コロナウイルスに対してもいっそうの対策が必要となる。

厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議は2月24日に、「対策の基本方針」を発表した。

「感染の拡大のスピードを抑制することは可能だと考えられます。そのためには、これから1~2週間が急速な拡大に進むか、収束できるかの瀬戸際となります」と強調している。

関連情報

多くは軽症ないし無症状、しかし重症例も

新型コロナウイルスに感染した人は、多くは軽症ないし無症状であり、すでに回復している人も多い。症状としては、発熱や呼吸器症状が1週間前後持続することが多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える人が多い。

しかし、一部の人は、人工呼吸器など集中治療を要する、重篤な肺炎症状を呈しており、季節性インフルエンザよりも入院期間が長くなる事例が報告されている。

これからとるべき対策の最大の目標は、「感染の拡大のスピードを抑制し、可能な限り重症者の発生と死亡数を減らすこと」だとしている。

感染予防の基本は飛沫・接触の対策

具体的に「基本方針」では次のことが挙げられている――。

このウイルスの感染を拡大させるリスクが高くなるのは、対面で人と人との距離が近い接触(互いに手を伸ばしたら届く距離)が、会話などで一定時間以上続き、多くの人々との間で交わされる環境にいる場合だ。

これまでに判明している感染経路は、咳やくしゃみなどの「飛沫感染」と「接触感染」で、空気感染は起きないと考えられている。

そのため、感染の拡大を防ぐために必要なことは、インフルエンザに対する予防と同様に、それぞれの人が、人と接触する場合に、咳エチケット(マスク着用)を行い、手で鼻、口を触った場合には、手洗いを行うことだ。

症状がある場合にはどうすれば良いか

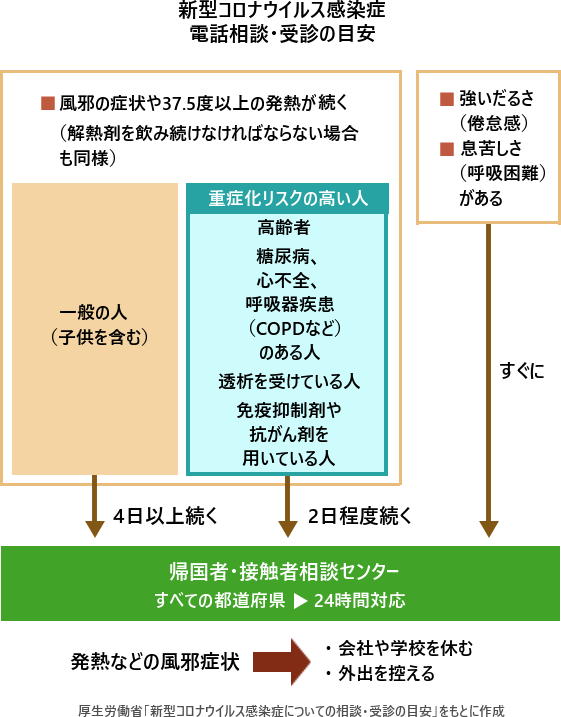

感染の拡大を防ぐために、以下のような場合には、都道府県に設置されている「帰国者・接触者相談センター」にただちに相談することが求められている。

● 風邪の症状や37.5°C以上の発熱が4日以上続いている(解熱剤を飲み続けなければならないときを含む)

● 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある

※ 高齢者や併存疾患がある人は、上の状態が2日程度続く場合

なお、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多い状況であり、インフルエンザなどの心配があるときには、通常と同様に、かかりつけ医に相談する。

厚生労働省相談窓口

Tel. 0120-565653(フリ―ダイヤル)

受付時間 9:00~21:00(土日・祝日も実施)

症状のない人も注意が必要

症状のない人も、それぞれが1日の行動パターンを見直し、対面で人と人との距離が近い接触(互いに手を伸ばしたら届く距離)が、会話などで一定時間以上続き、多くの人々との間で交わされるような環境に行くことをできる限り、回避する。

とくに、風邪や発熱などの軽い症状が出た場合には、外出をせず、自宅で療養することが重要だ。

このウイルスに感染した人の多くは無症状のまま経過する。潜伏期間は1~12.5日で、症状が起こる場合はその後に、一定の割合で発熱や呼吸器症状(咽頭痛、咳)などの感染症状がみられるようになる。発熱や呼吸器症状が1週間前後持続することが多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える人も多い。

風邪やインフルエンザであれば、通常は3~4日までが症状のピークで、その後に改善していくが、新型コロナウイルス感染症は症状が長引くことが特徴だ。自分自身の体の状態によく注意していることが重要となる。

感染症対策で「共有してほしい情報と行動」

日本感染症学会と日本環境感染学会は2月21日に、「一般市民の方々へ―共有してほしい情報と行動―」を公表した。

「注意すべき事項」として次のことを示している――。

| ✔ |

自分自身の健康管理を行ってください。体調が優れないときは朝・夕の体温測定を行いましょう。

|

| ✔ |

病院や施設での面会を控えましょう。高齢者や基礎疾患のある人に感染症をうつさないようにするためです。

|

| ✔ |

人が多く集まる室内での集会などの参加は必要なものに限りましょう。

|

| ✔ |

公共交通機関において、つり革、手すりなどの他人が触れる場所に触れた後は、鼻、口、目などを触らないようにしましょう。不特定多数の方の触れるものに接触した後の手指衛生が重要になります。

|

| ✔ |

会社、学校、自宅に着いてから手洗いをしっかり行いましょう。

|

| ✔ |

時差通勤によりラッシュアワーを避けましょう。

|

| ✔ |

東京オリンピック・パラリンピックに向けて準備してきたテレワークによる自宅勤務も活用しましょう。

|

| ✔ |

37.5度以上の発熱、咳、倦怠感がある場合には、出来るだけ会社、学校は休み、自宅での 安静・静養を行いましょう。

|

| ✔ |

37.5度以上の発熱、咳、倦怠感がある場合に、人と接触する場合は、咳エチケット(マスク着用)を行い、手で鼻、口を触った場合は、手洗いを行いましょう。

|

| ✔ |

体調不良者(発熱、咳など)に接する場合には、マスクを着用しましょう。

|

PCR検査には限界もある

現在、ウイルス検出のために実施されているのは「PCR検査」と呼ばれるものだ。これは、核酸検査で増幅してウイルスを検出する方法だ。

迅速診断キットの開発も急ピッチで進められているが、PCR検査は現状では、新型コロナウイルスを検出できる唯一の検査法となる。

新型コロナウイルスは、主に咽頭や肺で増殖するが、インフルエンザに比べてウイルス量は1/100〜1/1,000と少なく、それが検査を難しくしている。

国内で感染が進行している現在、感染症を予防する政策の観点からは、すべての人にPCR検査をするのは不可能だ。

急激な感染拡大に備え、限られたPCR検査の資源を、重症化のおそれがある人の検査のために集中させる必要があると呼びかけられている。

「81%は軽度」「ただし中等度以上も20%近く」

中国疾病対策センターが発表した発症例についての大規模な分析結果でも、高齢者や糖尿病などの併存疾患のある人ほど、新型コロナウイルス感染症が重症化しやすい傾向があることが浮き彫りになっている。

研究者は新型コロナウイルス感染症について、「81%は軽度であり、死亡を含む重症例は4.7%と低いが、短時間で中国全土に広がったことに注意する必要がある」と指摘している。

同センターは、2020年2月11日時点で、国内で報告された疑い例や無症状例を含む患者7万2,314例のうち、新型コロナウイルスの感染が確認された4万4,672例のデータについて解析した。

症状をみると、全体の80.9%(3万6,160例)は軽症と分類され、中等度が13.8%(6,168例)、亡くなるなどの重症は4.7%(2,087例)だった。

併存疾患があると死亡リスクは上昇 中国調査

全体の致死率は2.3%だったが、年代別でみると60歳代が3.6%、70歳代が8.0%、80歳以上が14.8%となり、年齢が高いほど致死率が高まる傾向がみられた。

さらに、死亡例のうち大半は何らかの併存疾患をもっていることも分かった。

死亡リスクが高い順に併存疾患をみると、▼心疾患(10.5%)、▼糖尿病(7.3%)、▼慢性呼吸器疾患(6.3%)、▼高血圧(6.0%)、▼がん(5.6%)となり、併存疾患のない人の0.9%を大きく上回った。

なお、発症の流行曲線は1月23~26日頃および2月1日にピークに達し、その後は減少しはじめている。

国立感染症研究所で分離された新型コロナウイルスの電子顕微鏡画像

An update on the epidemiological characteristics of novel coronavirus pneumonia (COVID-19)(Chinese Journal of Epidemiology 2020年2月14日)

Interim Clinical Guidance for Management of Patients with Confirmed 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Infection(米国疾病予防管理センター(CDC) 2020年2月12日)