日本食の食事パターンの人は、循環器疾患や心疾患などによる死亡リスクが低いことが、日本人9万人を19年追跡した大規模調査で明らかになった。

日本食は、海藻、漬物、緑黄色野菜、魚介類、緑茶などを食べるのが特徴で、健康増進に役立つ栄養素を多く摂取できるメリットがあるという。

日本食の健康への影響は 日本人9万人を19年追跡

「JPHC研究」は日本人を対象に、さまざまな生活習慣と、がん・2型糖尿病・脳卒中・心筋梗塞などとの関係を明らかにする目的で実施されている多目的コホート研究。

東北大学や国立がん研究センターの研究グループは、1995年と1998年に、岩手、秋田、長野、沖縄、東京、茨城、新潟、高知、長崎、大阪の11保健所管内に在住していた45~74歳の男女のうち、食事調査アンケートに回答した男女9万2,969人を2016年まで追跡して調査した。

食事調査アンケートから、8項目の食品(ご飯、みそ汁、海藻、漬物、緑黄色野菜、魚介類、緑茶、牛肉・豚肉)の摂取量について、「日本食インデックス」(JDI8:8-item Japanese Diet Index)により点数化した。

さらに、JDI8の7つの項目(ご飯、みそ汁、海藻、漬物、緑黄色野菜、魚介類、緑茶)について、摂取量が中央値より多い場合に各1点、牛肉・豚肉では、摂取量が中央値より少ない場合に1点として、合計0~8点で算出した。

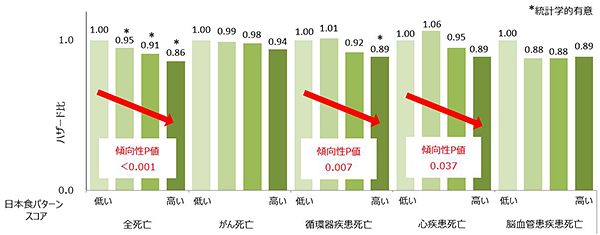

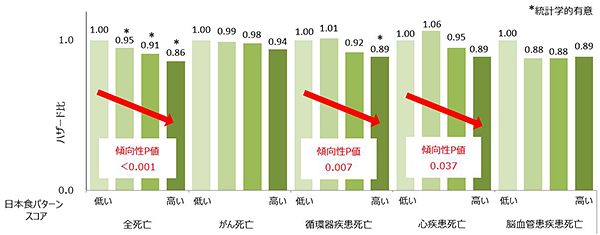

この「日本食パターンスコア」により、参加者を4つのグループに分類し、18.9年の追跡期間中に確認された死亡(全死亡、がん死亡、循環器疾患死亡、心疾患死亡、脳血管疾患死亡)との関連を調べた。循環器疾患には、⼼不全や⼼筋梗塞などの虚⾎性⼼疾患、脳卒中などの脳⾎管疾患などが含まれる。

日本食パターンの人は死亡リスクが低下

その結果、日本食パターンのスコアが高いグループでは、全死亡・循環器疾患死亡・心疾患死亡のリスクが低いことが明らかになった。

日本食パターンのスコアの高いグループは、低いグループに比べ、全死亡のリスクが14%、循環器疾患死亡のリスクが11%、心疾患死亡のリスクが11%低下した。

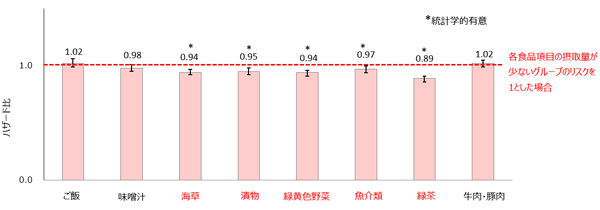

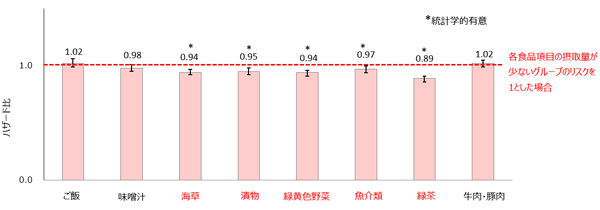

さらに研究グループは、「日本食インデックス」の8項目の食品について、それぞれの食品の摂取量を多い・少ないの2つのグループに分けて死亡リスクを調べた。

その結果、8項目の摂取量が多いグループでは、死亡リスクが低下することが分かった。海藻では6%、漬物では5%、緑黄色野菜では6%、魚介類では3%、緑茶では11%、それぞれ死亡リスクが低下した。

日本食パターンと死亡リスクとの関連

出典:国立がん研究センター 社会と健康研究センター 予防研究グループ、2020年

8項目の食品それぞれの摂取量の多さと全死亡リスクとの関連

出典:国立がん研究センター 社会と健康研究センター 予防研究グループ、2020年

日本食は体に良い栄養素を多く摂取できる

このように、日本食により、全死亡・循環器疾患死亡・心疾患死亡のリスクが低下することが明らかになった。

理由としては、日本食の食事スタイルの人は、海藻、漬物、緑黄色野菜、魚介類、緑茶をよく食べており、これらの食品により食物繊維、抗酸化物質、カロテノイド、エイコサペンタエン酸といった健康に有益な栄養素を摂取できることが考えられる。

さらに、それぞれの食品は単体では死亡リスクの低下にそれほど影響しないにしても、日本食パターンとして組合せて食べると、それぞれ食品に含まれるさまざまな栄養素の作用により、死亡リスクが低下した可能性が考えられるという。

日本食は塩分が増えやすいという欠点も

一方で、日本食パターンは、健康的とされる地中海食などの海外の食事パターンに比べ、食事に含まれる食塩が多いという懸念もある。今回の研究でも、日本食パターンのスコアが高いグループほど、食塩摂取量が多いという結果になった。

これについて研究グループは、日本食パターンの人はカリウムの摂取量も多く、食塩とカリウムの摂取量の比はすべてのグループでほぼ同じだったことを挙げている。

通常、食塩摂取量が多いと、高血圧になりやすくなり循環器疾患のリスクが上昇するが、カリウムを摂取すると、食塩のナトリウムを体外に排泄し血圧の上昇を抑える働きがあるため、食塩による悪影響が打ち消された可能性があるとしている。

なお、今回の研究では、日本食パターンと全がん死亡との関連はみられなかった。理由として、がんの部位によって食品や栄養素との関連が異なるので、がん死亡との関連がみられなかったことなどが考えられる。

「今後も日本食と特定のがんとの関連を検討する研究が必要です。また、今回の研究は1回の食事調査アンケートによる評価だったので、食習慣の変化を考慮できていないことが挙げられます」と、研究グループは述べている。

多目的コホート研究(JPHC Study) 国立がん研究センター 社会と健康研究センター 予防研究グループ

Association between adherence to the Japanese diet and all-cause and cause-specific mortality: the Japan Public Health Center-based Prospective Study(European Journal of Nutrition 2020年7月16日)