日本人女性31万人、600万月経周期のビッグデータを解析した研究で、女性の平均月経周期は23歳でもっとも長く、45歳にかけて徐々に短くなり、その後また長くなる年齢変化があることが明らかになった。

また、基礎体温は低温期が年齢によらず一定である一方、高温期が年齢により変化し、30代でもっとも高いことも分かった。

1人ひとりの女性が妊娠・出産・子育てのライフステージを考えていく際、自分自身の月経周期や基礎体温の状態をより正しく把握するために役立つ情報となる。

現代の日本人女性にとって基盤となる情報

日本人の女性の月経周期や基礎体温についての基盤的な情報をアップデートする研究を、東京医科歯科大や国立成育医療研究センターなどが発表した。

女性の健康情報サービス「ルナルナ」を用いて、日本人女性31万人、600万月経周期のビッグデータを解析した、世界的に前例のない大規模な研究になった。

研究成果は、世界でもっとも権威ある産婦人科の国際医学雑誌のひとつである「Obstetrics & Gynecology」オンライン版で発表された。

ヒトの月経周期や基礎体温は、ホルモンによって制御されている。また、基礎体温は排卵が行われた後に分泌される女性ホルモンである「プロゲステロン」の作用を受けて上昇するため、基礎体温を毎日測定することで、排卵しているかどうかを推測できる。

現在、広く知られている月経周期や基礎体温の平均値や個人差、年齢変化に関する知識は、1950年代の研究調査にもとづいたものだ。これらの知見が得られた時代の環境(食生活・生活習慣・教育水準)は現代とは大きく異なり、現代の日本人女性にとって基盤となるようなデータはこれまでなかった。

研究は、東京医科歯科大学周産・女性診療科の辰巳嵩征助教(茨城県小児周産期地域医療学講座)と、国立成育医療研究センター分子内分泌研究部の鳴海覚志室長、社会医学研究部の森崎菜穂室長、三瓶舞紀子研究員らと、エムティーアイが共同で行ったもの。

日本人女性31万人のビッグデータを解析

研究グループは今回、女性向けの健康情報サービス「ルナルナ」を通じて記録された日本人女性31万人、600万月経周期のビッグデータを解析し、月経周期、基礎体温と年齢、季節の関係を調査した。

また、均一な人種背景・生活習慣・教育水準をもちながら、国土が南北に長い日本の特徴を活かして、気候と月経周期、基礎体温の関係を検討した。

(1) 月経周期と基礎体温の年齢変化

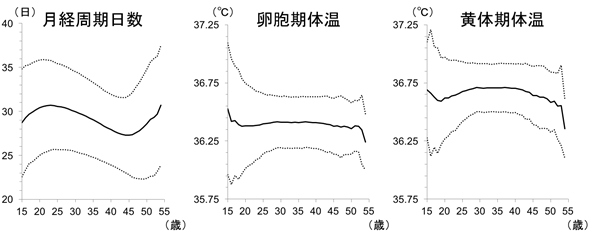

その結果、研究対象者の平均月経周期は10代から20代にかけ徐々に長くなり、23歳で平均30.7日ともっとも長くなった。その後、30代から40代前半にかけ徐々に短縮し、45歳で平均27.3日ともっとも短くなり、以降は再び長くなった。

基礎体温について、「卵胞期」の平均体温は年齢変化がなく、36.4度でほぼ一定だった。一方、「黄体期」の平均体温は、10代から20代後半にかけて徐々に上昇し、29歳で36.7度まで上昇した後、30代では安定し、42歳を過ぎると下降することが分かった。

「卵胞期」は、基礎体温の低温期にあたる、卵巣で排卵に向けて卵胞が発育していく時期。

一方、「黄体期」は、基礎体温の高温期にあたる。排卵後卵巣で黄体が形成され、プロゲステロンが分泌される。黄体期がなく基礎体温が一相性の場合には、排卵していない可能性が高いと考えられる。

さらに、地域ごとの気候が月経周期や基礎体温へ与える影響を加味した、より厳密な検討を行い、これらの年齢変化の妥当性を確認した。

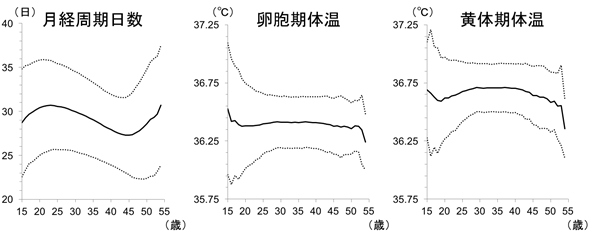

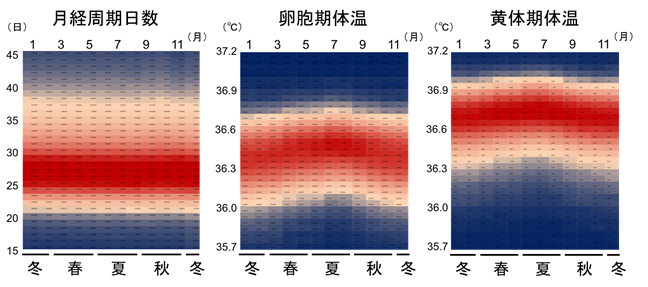

年齢による月経周期日数・卵胞期体温・黄体期体温の変化

月経周期・黄体期体温は年齢により大きな変化を示す。卵胞期体温は年齢によらず一定の値を示す。実線は5%trim平均、破線は標準偏差。

(2) 月経周期、基礎体温と季節の関係

月経周期は季節による変動はなかったが、基礎体温は「卵胞期」「黄体期」ともに季節変動を示し、夏に高く、冬に低くなることが明らかになった。

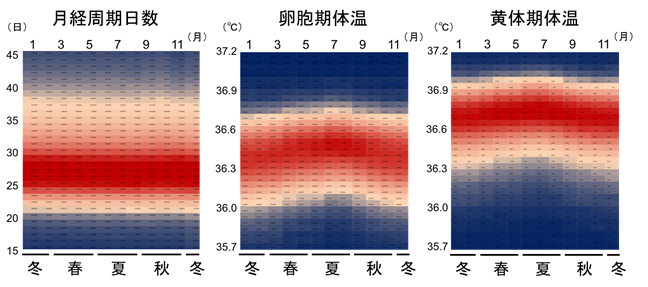

季節による月経周期日数・卵胞期体温・黄体期体温の変化

各々の暦月における月経周期日数・卵胞期・黄体期体温の人数分布を色で表現したヒートマップ。より赤いほど人数が多く、より青いほど人数が少ない。月経周期日数は季節によらず一定の人数分布を示す。卵胞期体温・黄体期体温は季節による変化を示し、夏には高く冬には低い傾向がみられる。

(3) 気温・降水量・日照時間と基礎体温

研究グループは、基礎体温の季節変動に関わる要素をより厳密に調べるために、北海道と沖縄の気温・降水量・日照時間と、それぞれに居住する女性の基礎体温との関連を調べた。その結果、気温と基礎体温の間に相関関係があることが分かった。

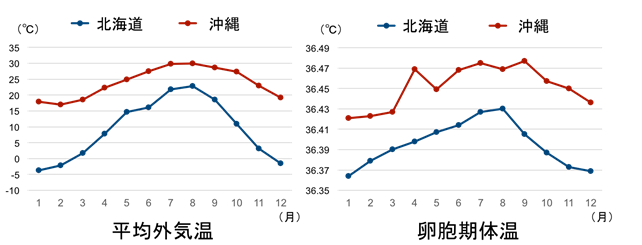

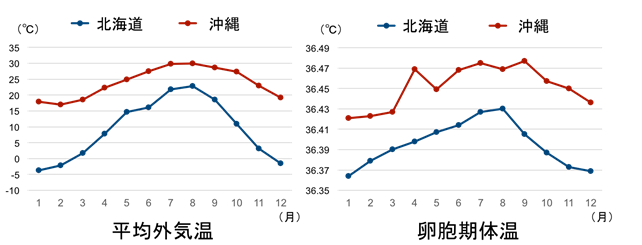

暦月における平均外気温と卵胞期体温

北海道および沖縄の平均外気温と、それぞれに居住する女性の卵胞期体温の比較。両地域の平均外気温と相関するような卵胞期体温の季節性変化が示される。

女性が活躍しやすく子どもを産みやすい社会の実現を目指して

現代の女性をとりまく環境やライフスタイルは1950年代と比べて大きく変化し、初婚年齢は29歳を超え、第一子を出産する年齢も上昇している。

今回の研究では、卵巣の中の卵子の個数が年齢とともに減っていくように、月経周期も変化していくことが明らかになった。

また、日本人女性の月経周期や基礎体温について、年齢を考慮した平均値と個人差の幅がはじめて示された。

「これらのデータは、それぞれの女性が自分の月経周期・基礎体温の状態が標準的なのか、あるいは標準から離れているのかを考える上で目安とすることができます。このことは、過剰な不安を取り除き、また月経不順や妊娠しにくさについての医療受診を適切なタイミングで行う上で役立つことが期待されます」と、研究グループは述べている。

研究グループは現在、月経周期により詳しい個別データと生物学的データを結びつけた「ユーザー参加型研究」を行っており、女性の社会経済的状況がこころやからだの健康を通して、月経不順や妊娠にどのような影響を与えるかを調べている。

「今後も、女性が活躍しやすく子どもを産みやすい社会を実現するために役立つ、質の高いエビデンスの創出を目指します」としている。

東京医科歯科大学 医学部附属病院 周産・女性診療科

国立成育医療研究センター

エムティーアイ

日本医療研究開発機構

Age-dependent and seasonal changes in menstrual cycle length and body temperature based on big data(Obstetrics & Gynecology 2020年9月11日)

Age-Dependent and Seasonal Changes in Menstrual Cycle Length and Body Temperature Based on Big Data(Obstetrics & Gynecology 2020年10月)

女性の健康の包括的支援実用化研究事業―Wise