筑波大学などは、腸内フローラ(腸内細菌叢)が睡眠の質に影響している可能性があるという研究を発表した。

腸内環境と脳機能は相互に作用しあっており、食事スタイルが腸内に生棲する細菌叢や日内変動のバランスにも影響しているという。

「食事で腸内環境を調整することは、⼼⾝の健康のためにも重要」としている。

腸内環境が睡眠の質にも影響

ヒトの腸内には、「腸内細菌」が高い密度で棲んでいて、その腸内細菌は1人あたり1,000種類以上、数にして100兆個にも達するとみられている。近年の研究で、こうした腸内細菌の群集である「腸内細菌叢」が、肥満や2型糖尿病などの生活習慣病の発症や増悪に関与していることが分かってきた。

筑波大学などは、腸内細菌叢を含む腸内環境は、脳機能と相互に影響を及ぼしあっており、腸内細菌叢を除去すると睡眠の質が低下する可能性があるという研究を発表した。

食事の選び方やタイミングは、腸内に生棲する細菌叢のバランスや日内変動を変化させ、腸内環境に大きな影響を与えることが分かっている。また、腸内環境と脳機能は相互に作用しあっており、この関係は「脳腸相関」と呼ばれ、心身の健康維持において重要な役割を担っていると考えられており、注目を集めている。

睡眠も脳機能のひとつであり、腸内環境からの影響を受けている可能性がある。そこで、研究グループは、腸内環境の重要な要素である腸内細菌叢が睡眠に及ぼす影響について調査した。

この研究は、筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構(WPI-IIIS)の柳沢正史教授、慶應義塾大学先端生命科学研究所の福田真嗣特任教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Scientific Reports」に掲載された。

関連情報

腸内細菌叢が神経伝達に関わるアミノ酸に大きく影響

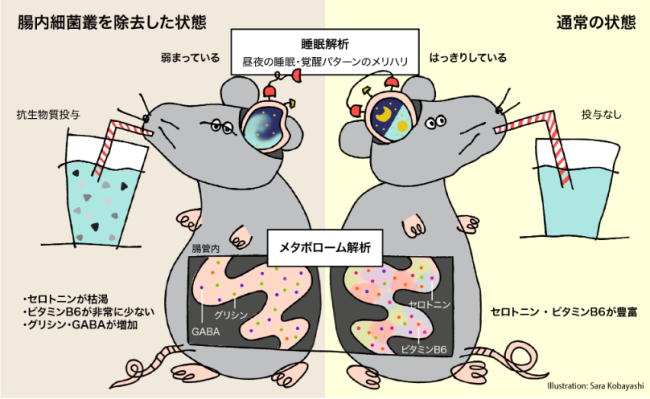

研究グループは、まず4種類の抗生物質をマウスに4週間経口投与し、腸内細菌叢を除去したマウスを作製。腸内細菌叢を除去したマウスと正常なマウスの盲腸内容物をメタボローム解析し、腸管内の代謝物質プロファイルを調べた。

メタボローム解析は、生体に含まれる有機酸やアミノ酸、短鎖脂肪酸などの代謝物全体(メタボローム)を網羅的に解析する新しい手法。

その結果、246種の代謝物質が検出され、腸内細菌叢を除去したマウスでは正常なマウスに比べて、114種が減少し、95種が増加していることが分かった。

とくに、神経伝達物質の合成に関係するアミノ酸の代謝経路に大きな変動がみられた。

腸内細菌叢を除去したマウスでは、ビタミンB6が有意に減少し、精神を安定させる働きのある神経伝達物質である「セロトニン」が枯渇していた。一方で、抑制性の神経伝達物質である「グリシン」と「γアミノ酪酸」(GABA)は増加していた。

腸内細菌叢がないと昼夜のメリハリがなくなる

続いて、脳波・筋電図を計測して睡眠・覚醒の状態を解析したところ、腸内細菌叢を除去したマウスでは正常なマウスに比べ、睡眠期のノンレム睡眠が減少し、逆に活動期にはノンレム睡眠とレム睡眠の増加がみられた。

ノンレム睡眠は、⾝体と脳の活動が抑制されている睡眠。レム睡眠は、⾝体の活動は抑えられているが、脳は活発に活動している睡眠。速い眼球の動きをともない、夢をみていることが多い。

これは、24時間の活動リズムは維持されているものの、本来は睡眠をとる時間帯に活動が増え、逆に活動が盛んな時間帯に睡眠をとっており、昼夜のメリハリが弱まっていることを示している。

また、レム睡眠は、1回の持続時間は変わらないが、出現頻度が増加し、ノンレム睡眠とレム睡眠の切り替わりがより多く生じていた。脳波波形を詳しく分析したところ、覚醒中とノンレム睡眠中の脳波スペクトルには両方のマウスで違いはなかったが、レム睡眠に特徴的な脳波であるシータ波の密度が、腸内細菌叢を除去したマウスで弱まっていた。

これらのことは、腸内細菌叢を除去すると、腸管内での代謝が大きく変化するとともに、睡眠覚醒パターンや睡眠の質にも変化が起こることを示している。

腸内細菌叢を除去したマウスでは、神経伝達物質合成に関連するアミノ酸代謝が腸管内で大きく変動していることが分かった。また、マウスの睡眠・覚醒パターンの昼夜のメリハリが弱まり、レム睡眠がより多く生じていることを明らかになった。

出典:筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構、2020年

食事により腸内環境を整えることが、⼼⾝の健康のために重要

研究グループは、腸内細菌叢がどのような代謝物質・情報伝達経路を経て、睡眠覚醒パターンや睡眠脳波に影響を及ぼすのか、また、睡眠不足におちいったときに、腸内環境にどのような変化をもたらすのかを調べる研究を進めている。

「睡眠を含めた脳機能と腸内環境との関係が明らかになるにしたがい、⽣活習慣を通じた腸内環境の調整が、⼼⾝の健康維持のためにいかに重要であるかが分かってきました」と、研究グループは述べている。

「研究の進展により、現代社会で多くの⼈が悩みを抱える睡眠の問題を、毎日の食事スタイルを整えるセルフケアによって解決できるようになる可能性があります」としている。

筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構

筑波大学慶應義塾大学先端生命科学研究所

Gut microbiota depletion by chronic antibiotic treatment alters the sleep/wake architecture and sleep EEG power spectra in mice(Scientific Reports 2020年11月11日)