日本認知症予防学会と食から認知機能について考える会は共同で、「食と認知機能」に関する意識調査を実施した。

医療従事者の8割、一般の5割が、食や食成分による認知機能の予防・改善効果を期待している一方で、機能性表示食品の食成分の科学的根拠を信頼しているのは2割にとどまることが分かった。

医療従事者の8割が、「認知症」について一般には正しく理解されていないと感じていることも示された。

自分がもっともなりたくない病気として「認知症」を挙げた割合は、一般では48%、医療従事者では35%だった。

医療従事者の8割、一般の5割が、食事による認知機能の改善効果を期待している

「一般社団法人 日本認知症予防学会」(理事長:浦上克哉・鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座環境保健学分野教授)と、「食から認知機能について考える会」(代表:大内尉義・虎の門病院顧問)が、認知症予防に関する理解レベルの確認と認知症予防への関心の喚起を目的に、2020年3月に共同で調査を実施した。

対象となったのは、30~70代のそれぞれの年代の男女各103人、計1,030人と、日本認知症予防学会会員から医師102人、メディカルスタッフ278人の計380人。

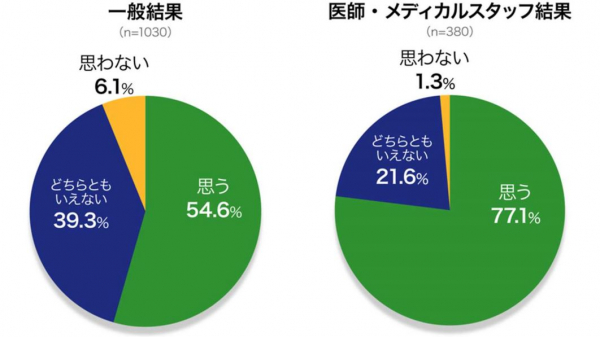

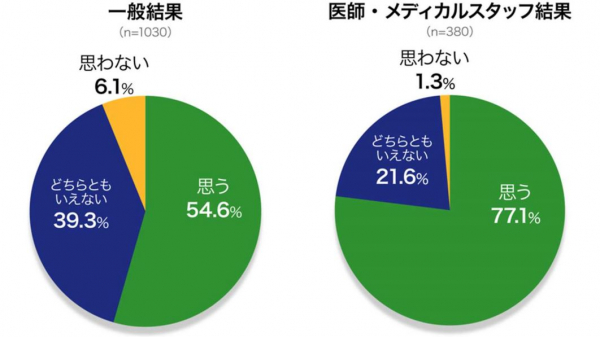

その結果、食や食成分が認知機能改善に効果があると思うかの質問に対して、思うと答えた人は一般で54.6%、医師・メディカルスタッフで77.1%といずれも半数以上の人が食や食成分に期待していることが分かった。

また、機能性表示食品の認知機能の改善効果を期待するかという質問に対して、「大いに期待している」「やや期待している」と回答した割合は、一般で49.7%、医師・メディカルスタッフでは58.1%と、およそ半数が期待している。

Q 食や食成分が認知機能改善に効果があると思いますか?

出典:食から認知機能について考える会、2021年

機能性表示食品の科学的根拠を信頼しているのは2割

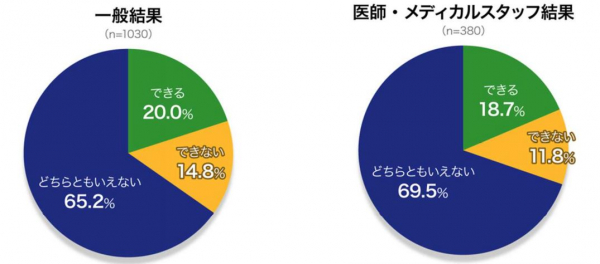

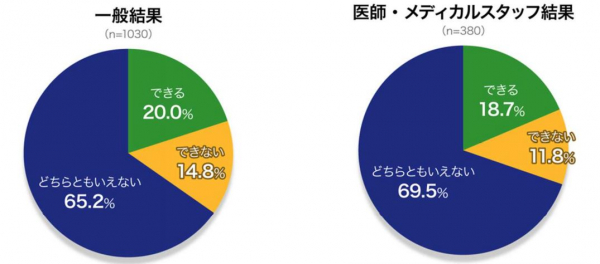

一方で、一般と医師・メディカルスタッフともに、機能性表示食品などの食成分についての科学的根拠(エビデンス)への信頼について、7割が「どちらともいえない」と懐疑的にみていることも示された。

信頼できる理由の第1位は「研究データ」(一般58.7%、医師・メディカルスタッフ74.7%)とする一方で、信頼できない理由は、一般では「企業に有利なことしか開示していない」(41.4%)、医師・メディカルスタッフには「データが不十分」(40.0%)が1位だった。

食成分を選択する際に重視するポイントは、「科学的根拠」が一般で34.2%、医師・メディカルスタッフで67.4%と、ともにもっとも多く、食成分でもエビデンスを重視する人が多いことが分かった。

Q 機能性表示食品等の食成分のエビデンス(科学的なデータ)は信頼できますか?

出典:食から認知機能について考える会、2021年

医療従事者の8割は認知症は正しく理解されていないと思っている

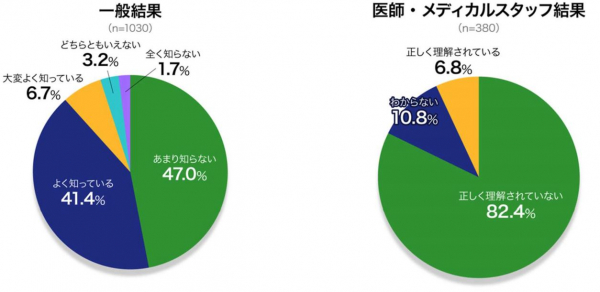

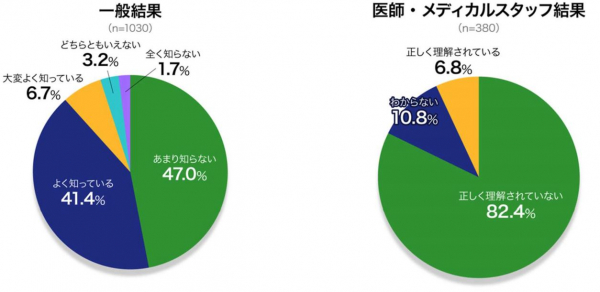

一般の48.1%の人が認知症について「大変よく知っている」「よく知っている」と答えた一方、医師・メディカルスタッフの82.4%が、認知症は一般には「正しく理解されていない」と感じていることも分かった。

また、認知機能の低下についてのイメージは、一般の47.8%が「不安」と答えたのに対し、医師・メディカルスタッフでは58.4%が「予防可能」と答えた。

認知機能の低下が「予防可能」と答えた割合は、一般では33.6%にとどまった。

一般 Q 認知症(アルツハイマー含む)についてどのくらい知っていますか?

医師・メディカルスタッフ Q 認知症は一般に正しく理解されていると思われますか?

出典:食から認知機能について考える会、2021年

自分がもっともなりたくない病気 第1位は「認知症」 「糖尿病」は4位

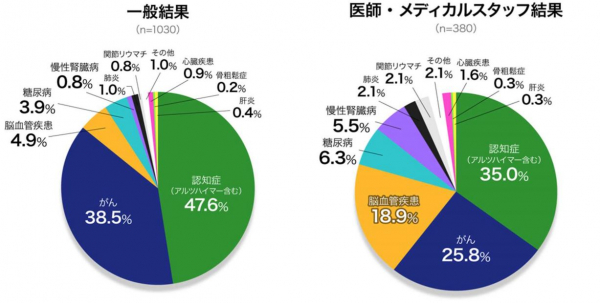

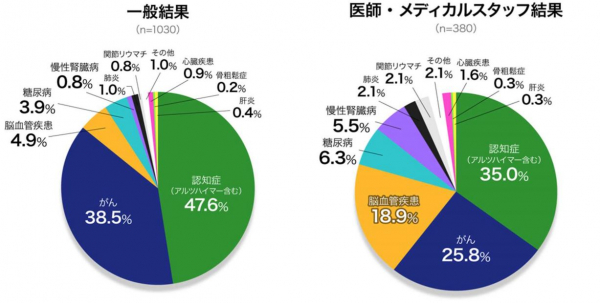

自分自身がもっともなりたくない病気として「認知症」を挙げた割合は、一般では47.6%、医師・メディカルスタッフでは35.0%となり、「認知症」を恐れている人が多いことが示された。一般の5割、医師・メディカルスタッフの3割強が認知症になりたくないと考えていることが分かった。

なりたくない病気の2位は「がん」(一般38.5%、医師・メディカルスタッフ25.8%)、3位は「脳血管疾患」(一般4.9%、医師・メディカルスタッフ18.9%)だった。

「糖尿病」は一般の3.9%、医師・メディカルスタッフの6.3%が、「なりたくない病気」にそれぞれ挙げた。糖尿病についての認知は、一般と医療従事者で進んでいるとみられる。

Q 自分自身がもっともなりたくない病気は何ですか?

出典:食から認知機能について考える会、2021年

認知症予防への関心が高まってきている

今回の調査結果について、日本認知症予防学会理事長で鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座・環境保健学分野教授の浦上克哉氏は、次のように述べている。

2011年に認知症予防学会を立ち上げた当時、認知症の予防については懐疑的な声が多数ありました。しかし10年近くが経った今、少しずつ認知症予防への関心が高まってきているものと実感しています。

今回の調査については、学会員である医師やメディカルスタッフの方々からみると、認知症への理解がまだまだ不十分と感じられていることが分かりました。これまで以上に正しい情報を発信し、理解を促進する必要があることを痛感しています。

また、今回の調査では、特に食や食成分といった生活の身近なところで認知機能改善への期待が高いということがわかったのは収穫です。認知機能改善効果のエビデンスがある食や食成分について、学会として正しい情報提供に努めたいと思います。

また、食から認知機能について考える会代表で虎の門病院顧問の大内尉義氏は、次のように述べている。

認知症予防の啓発と認知機能改善に関する食や食成分の適正情報の発信を目的に、食から認知機能について考える会を設立しました。その最初の活動として、認知症予防学会と共同で行った今回の調査は、大変興味深いものとなりました。

とくに多くの方が食や食成分による認知機能改善効果を期待している一方、現状で示されているエビデンスに対して懐疑的であることが分かりました。信頼できるエビデンスの提供をどう推進していくかが今後の課題です。

本会では、食成分の適正情報の望ましい在り方や情報発信の課題や提案を提示し、皆さんが正しい理解のもと、食による認知症予防に取り組んでいただける環境づくりのお役に立てればと思います。

認知機能改善に関する食品成分の適正情報の発信や、認知症予防の普及啓発を目的に、2020年に設立された。食や生活習慣について、脳の認知機能低下の抑制・予防につながる最新の科学的エビデンスのある情報を、一般国民へ分かりやすく発信する活動を展開している。