新型コロナのワクチン接種を希望する人の割合は、ワクチンに関する説明の仕方によって異なることが、関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構(RISS)に調査で明らかになった。

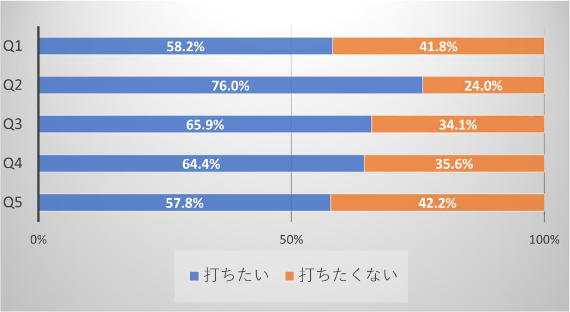

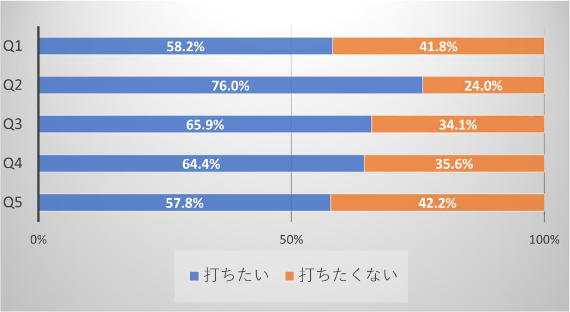

ワクチン接種についての説明や伝え方により、「ワクチンを打ちたい」という人は最小で57.8%、最大で76.0%となり、伝え方の違いで6.6~10.1ポイントの差が生じた。

これは、行動経済学の知見と合致しており、ワクチンについて丁寧に説明することで、結果的に人々の接種希望率を高められる可能性がある。

人々の十分な理解を促す情報提供を行い、個人の判断を尊重することが重要としている。医療・介護関係者、保護者などは、被説明者の意向を十分見極めることが求められる。

新型コロナワクチン わずかな説明の違いが接種意向を左右

関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構(RISS)は、一般の人々を対象に、新型コロナのワクチン接種の意向に関するインターネット調査をした。調査期間は2021年1月~2月、回答者数は8,355人だった。

その結果、新型コロナワクチン接種を希望する人々の割合は、ワクチンに関する説明の仕方によってかなり異なってくることが明らかになった。説明の中身や伝え方のわずかな違いによって、ワクチン接種という重要な判断が、大きく左右される可能性があるという。

こうした人間行動の特性を理解し、自らの接種判断にあたってはワクチンに関する情報を的確に把握し、冷静な判断を下せるようにすることが必要としている。

日本でも新型コロナウイルスのワクチン接種開始が近づく中、今後多くの人々が、自らが接種を行うか否かの判断を行うことになる。また他人に接種意向を尋ねる立場となる人々も数多くいる。

医療・介護関係者、保護者など、新型コロナワクチンについて他人に説明する立場にある人々は、被説明者の意向を十分見極めることが求められる。

ワクチンの有効率を否定的に表現にすると接種希望が減少

説明の中身や伝え方を変えると、ワクチン接種の希望は大きく変化した

出典:関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構(RISS)、2021年

調査は、人々の新型コロナワクチン接種意向が、ワクチンに関する説明によって受ける影響を見極めることを目的に実施された。研究グループは、ランダム化比較試験の手法を用いて、説明の中身や伝え方を変えたさまざまな質問(Q1~Q5)に対する人々の接種意向を分析した。

Q1ではとくに情報を与えず、単純に「あなたは新型コロナワクチンを、打ちたいと思いますか?」と尋ねた。接種希望者は58.2%だった。

Q2ではQ1に有効率に関する以下の情報を付け加えた。

「ある町で、100人の新型コロナ患者が出たとします。もし、この100人があるワクチンを打っていたら、95人は発病を防げたことがわかっています」。*

すると接種希望者は76.0%に大幅に増えた。

*ワクチンの有効率と副反応に関する数字は、ファイザーとBioNTechによる第3相臨床試験の結果を使用。

Q3ではQ1に付け加える有効率に関する情報を否定的な表現にした。

「もし、この100人があるワクチンを打っていたとしても、5人は発病を防げなかったことがわかっています」。

すると情報の実質的な内容はQ2と同じであるにもかかわらず、接種希望者は65.9%に大幅に減少した。

Q4ではQ2に副反応に関する以下の情報を付け加えた。

「0.02%の割合で、副作用かもしれない重い症状が出たこともわかっています。」*

すると接種希望者は64.4%に減少した。

*調査対象の一般の人々にとって理解しやすくするため、質問文では「副反応」に代えて「副作用」とした。

Q5ではQ2に付け加える副反応に関する情報をパーセンテージではなく人数で表現した。

「10万人のうち20人の割合で、副作用かもしれない重い症状が出たこともわかっています」。

すると情報の実質的な内容はQ4と同じであるにもかかわらず、接種希望者は57.8%に減少した。

ワクチンを詳しく説明すると、高い接種希望率につながる可能性が

このように、新型コロナワクチンに関する説明の中身や伝え方次第で、接種希望者の割合は57.8%~76.0%と大きく変化した。説明の中身が同じであるQ2とQ3の比較では、ワクチンの有効率を肯定的な表現から否定的な表現にすると、接種希望者は10.1ポイント減少することが分かった。

また同様に説明の中身が同じであっても、Q4とQ5の比較では、副反応の割合をパーセント表示から人数表示に変えるだけで、接種希望者が6.6ポイント減少した。

伝え方が変わるだけで人々の接種意向は変化することが分かった。Q2とQ3の違いは「感情フレーミング効果」、Q4とQ5の違いは「分母の無視」と呼ばれる。いずれも行動経済学の用語であり、人間が選択する際に生じる、傾向的な「クセ」を意味する。

人々は、Q4の抽象的な確率表現「0.02%」よりも、より鮮明なイメージを持つQ5の「20人」により強く反応し、またこの際分母にあたる「10万人」を無視しがちだ。このような判断のバイアス(偏り)が、「分母の無視」として知られている。

肯定的な表現と否定的な表現、およびパーセント表示と人数表示が人々の判断に影響を与えるという結果は重大だ。こうした結果を利用して特定の方向に人々の接種意向を操作しようとすることは決して望ましくない。副反応の説明の際には、パーセントと人数の両方を示して、これらが同じ意味であることを伝えるなどの配慮が求められるとしている。

また、否定的な情報の追加は、必ずしも接種意向の低下につながるわけではない。情報を与えなかったQ1との比較では、Q5で接種希望者の割合がわずかに低くなったものの、Q2~Q4では接種希望者の割合が高くなった。

ワクチンの有効率や副反応に関する詳しい説明は、人々のワクチン接種に対する判断を助け、結果的に高い接種希望率につながる可能性がある。

その人の気持ちを尊重し、十分な理解を促すことが重要

ワクチン接種には、個人の発症や重症化を防ぐ効果があるとともに、社会全体の接種率が上昇することで、新型コロナ感染症の拡大を防ぐ効果が期待される。

しかし、接種率を引き上げることはこの情報発信の目的ではない。人々への新型コロナワクチンの説明に際しては、今回の質問文に含まれない情報も併せて提供し、十分な理解を促すことが重要となる。

その際に、副反応の「鮮明なイメージ」にとらわれて接種をためらっているように思われる人がいたとしても、本当の理由を見極めることは困難だ。また仮に見極めることができたとしても、その人の気持ちを尊重し、無理な説得は避けるべきとしている。

研究は、関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構(RISS)ワクチン接種行動研究グループの小川 一仁氏(関西大学社会学部教授)、川村哲也氏(帝塚山大学経済経営学部講師)、難波敏彦氏(関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構ポストドクトラルフェロー)、本西泰三氏(関西大学経済学部教授)、森保妙子氏(長崎大学熱帯医学研究所助教)によるもの。

関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構(RISS)