千葉大学は、高齢者のうつ症状と緑地の多さの関係を分析し、緑地が多い地域に暮らす高齢者はうつが10%少ないという調査結果を発表した。

緑地が多い地域に暮らす高齢者は、うつが少ない可能性がある。地域特性に応じた緑地を活かした健康まちづくりの推進が期待される。

小学校の近くに住む女性高齢者は、うつが少ないことも分かった。そうした地域は、「ソーシャル・キャピタル」(人々のつながり)が高い可能性がある。

「エイジフレンドリーシティ」(高齢者にやさしいまち)の設計が必要とされている。

緑地の多さが高齢者のうつの少なさに影響する

高齢者のうつは要介護リスクのひとつであり、公衆衛生上の課題とされている。近年、心理的ストレスやうつに対して、緑地が及ぼす良い影響が世界各国から報告されている。しかし、どのような種類の緑地の多さが高齢者のうつの少なさと関連するかは、ほとんど明らかにされていない。

また、緑地研究の多くは都市で行われており、非都市での研究は限られている。都市と非都市とでは、緑地に対する人々の印象や行動に違いがあり、緑地が高齢者の健康のもたらす影響が異なってくる可能性がある。

そこで研究グループは、地域の緑地の種類と高齢者のうつの関連を明らかにすることを目的に、対象地全域だけでなく、都市と非都市で分けた分析を行った。

研究は、千葉大学予防医学センターの西垣美穂特任研究員、花里真道准教授、古賀千絵特任研究員、近藤克則教授の研究グループによるもの。研究成果は、「International Journal of Environmental Research and Public Health」に掲載された。

高齢者12万6,878人を調査

2016年に実施したJAGES調査に参加した全国41市町に在住する、要介護認定を受けていない65歳以上の高齢者12万6,878人を対象に調査した。うつは、老年期うつ評価尺度5点以上とし、緑地は、881校区ごとの校区面積における緑地面積の割合とし、緑地データは衛星写真から作成された、高解像度土地利用土地被覆図を用いた。

緑地を「樹木」「草地」「田畑」、およびそれらすべてを足し合わせた「総緑地」に分類。さらに、人口150万人以上の地域を都市、それ以外を非都市とした。都市と非都市、およびそれらを総計した対象地全域の対象者を、地域の各緑地面積割合の多さで「少・中・多」に分けた。

緑地が多い地域は高齢者のうつが10%少ない 都市と非都市では違いが

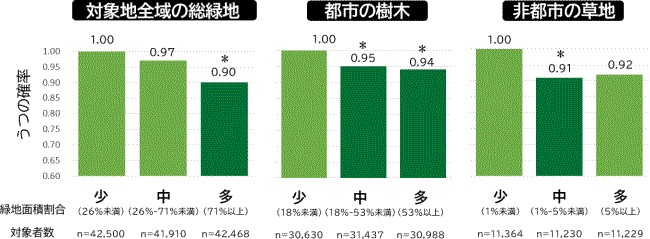

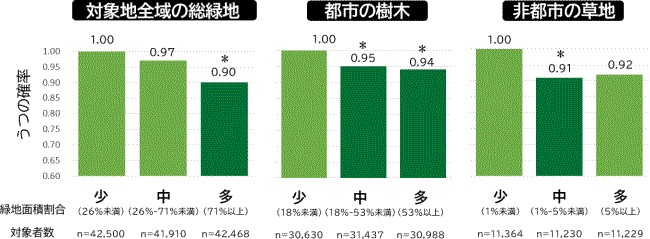

その結果、うつは全体の20.4%だった。対象地全域では、総緑地が多い地域は少ない地域に比べて、高齢者のうつは約10%少ないことが明らかになった。

また、都市では、樹木が多い地域は少ない地域に比べて、高齢者のうつは約6%少なかったが、草地や田畑とうつに関連はみられなかった。非都市では、草地が中量の地域は少ない地域に比べて、高齢者のうつは約9%少ない結果になったが、樹木や田畑とうつに関連はみられなかった。

このように、緑地が多い地域に暮らす高齢者は、うつが少ないことが示された。さらに、都市では樹木が多い地域、非都市では中量の草地がある地域の高齢者はうつが少なかったことから、都市と非都市では高齢者の心の健康に良い効果をもたらす緑地の種類が異なる可能性が考えられる。

「研究結果は世界保健機構(WHO)が提唱する、"エイジフレンドリーシティ"(高齢者に優しい都市)に資する知見が得られたといえます。研究成果を活用した地域特性に応じた緑地を活かしたまちづくりをすることで、高齢者に対する健康まちづくりにつながることが期待されます」と、研究グループは述べている。

緑地が多い地域は高齢者のうつが少ない 都市と非都市では緑地の種類で違いが

出典:千葉大学予防医学センター、2021年

小学校の近くに居住する女性高齢者はうつが少ない

高齢者のうつと、居住地から最寄りの小学校までの距離との関連を調査

千葉大学予防医学センターの研究グループは、女性高齢者にとって小学校の近くに居住することは、メンタルヘルスに良い影響があることも確かめた。小学校を活用した地域コミュニティの活動拠点づくりや居住環境のデザインを通じた、健康まちづくりの推進も期待される。

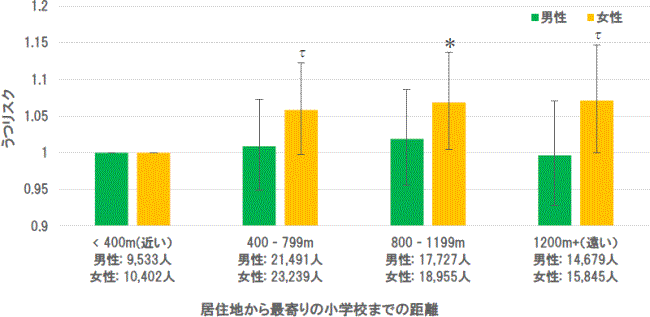

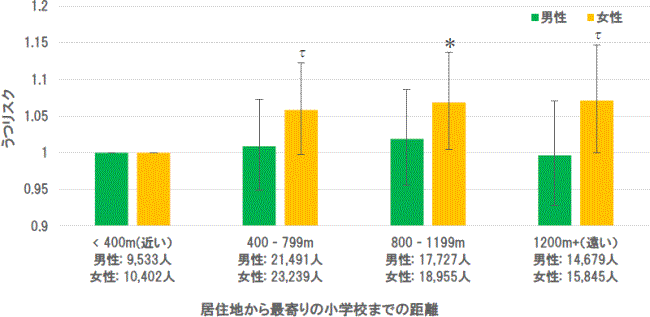

研究グループが、65歳以上の高齢者13万1,871人を対象に、居住地から最寄りの小学校までの距離とうつ(うつ傾向含む)との関連を分析した。

その結果、男性では、小学校までの距離とうつとの関連はみられなかった一方、女性では、最寄りの小学校から400m以内に住んでいる参加者と比較して、400m以上800m未満離れている参加者は1.06倍、800m以上離れている参加者は1.07倍うつのリスクが高かった。

小学校の近くに住む高齢者は、社会的交流や集団活動が多く、幸福度や生活の質が高いことが報告されている。これまで、居住地から小学校までの距離と高齢者の健康との関連を明らかにした研究はほとんどなかった。

女性は小学校関連の社会参加の頻度が高く、ソーシャル・キャピタル(人々のつながり)が高いことや、小学校が近隣にある環境では小学生との接触頻度が高く、女性の「世代継承性」が高い可能性が考えられるという。

「今回の研究は、高齢者のうつリスクに対して従来検証されてきた生活要因や環境要因以外にも、小学校という環境要因が関与する可能性を、都市部・地方を含む大規模データを用いて定量的に明らかにした数少ない研究といえます」と、研究グループは述べている。

「高齢者の居住環境や日常的に利用する施設(高齢者ケア施設、医療介護施設、集いの場など)の配置検討や、エイジフレンドリーシティ(高齢者にやさしいまち)の設計に貢献することを期待しています」としている。

小学校の近くに居住する女性高齢者はうつが少ない

出典:千葉大学予防医学センター、2021年

千葉大学予防医学センター

What Types of Greenspaces Are Associated with Depression in Urban and Rural Older Adults? A Multilevel Cross-Sectional Study from JAGES(International Journal of Environmental Research and Public Health 2020年12月11日)

Association between Proximity of the Elementary School and Depression in Japanese Older Adults: A Cross-Sectional Study from the JAGES 2016 Survey(International Journal of Environmental Research and Public Health 2021年1月9日)