食物繊維の摂取量が多いほど死亡リスクが低いことが、日本人9万人超を17年追跡した調査で明らかになった。

食物繊維は、血圧・血中脂質・インスリン抵抗性などに良い効果を及ぼすことが報告されている。

糖尿病の人は食物繊維を1日に20g以上摂取するのが目標とされている。

「日本人は、豆類や野菜類、果物類の食物繊維を増やすか、より食物繊維を多く含む穀類(玄米、シリアル、全粒粉パンなど)による食物繊維を増やすのが良い可能性があります」と、研究グループは述べている。

日本人の食物繊維の摂取量と死亡リスクの関連を調査

「JPHC研究」は日本人を対象に、さまざまな生活習慣と、がん・2型糖尿病・脳卒中・心筋梗塞などとの関係を明らかにする目的で実施されている多目的コホート研究。

食物繊維は健康に良いことが知られているが、摂取量が不足しがちな栄養素だ。これまでにも欧米では、食物繊維の摂取量と死亡リスクの関連は調べられており、多いほど死亡リスクが低いという結果が報告されている。

しかし、アジアではそうした調査が少なく、日本人でどのような食品から食物繊維を摂取すると死亡リスクが低下するかを調べた研究をなかった。

そこで、国立がん研究センターなどの研究グループは、多目的コホート研究である「JPHC研究」で、食物繊維の摂取量とその後の死亡リスクとの関連について調査した。

研究グループは、1995年に岩手、秋田、長野、沖縄、東京、1998年に茨城、新潟、高知、長崎、沖縄、大阪の11保健所に在住していた45~74歳の男女のうち、がん、循環器疾患になっていなかった9万2,924人を、2016年まで追跡した調査した。

食事アンケートにより、食物繊維(総食物繊維・水溶性食物繊維・不溶性食物繊維)の摂取量を計算し、等分に5つのグループに分け、17年間の死亡(総死亡・がん死亡・循環器疾患死亡・心疾患死亡・脳血管疾患死亡)との関連を調べた。

関連情報

食物繊維の摂取量が多いほど死亡リスクは低下

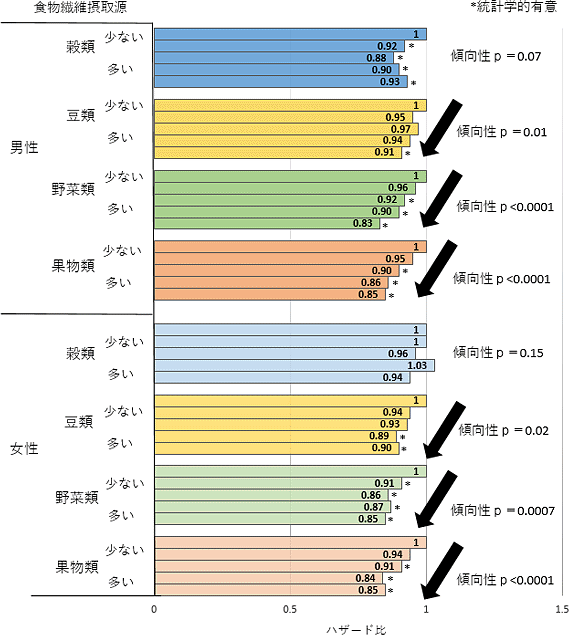

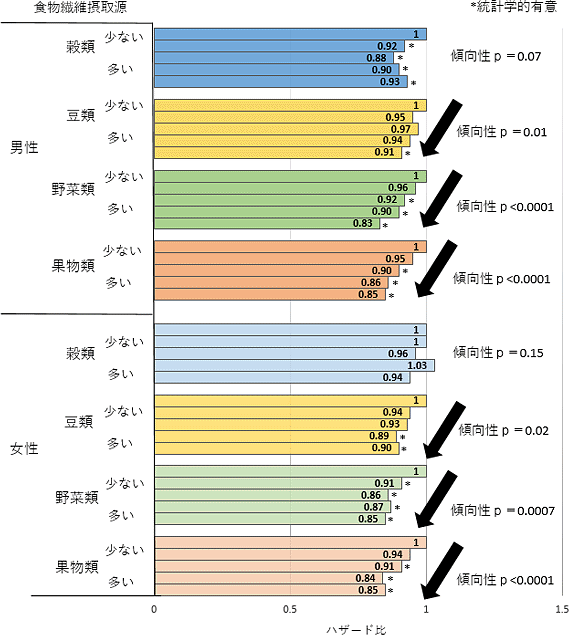

食物繊維の摂取源ごとにも調べ、穀類、豆類、野菜類、果物類由来の食物繊維の摂取量でそれぞれ5つのグループに分け、その後の死亡との関連を調べた。

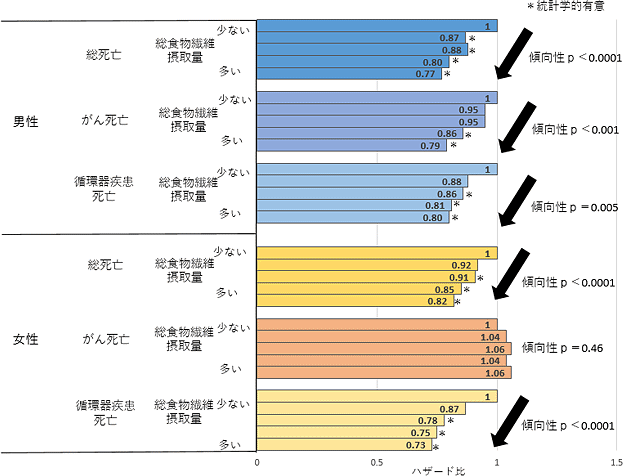

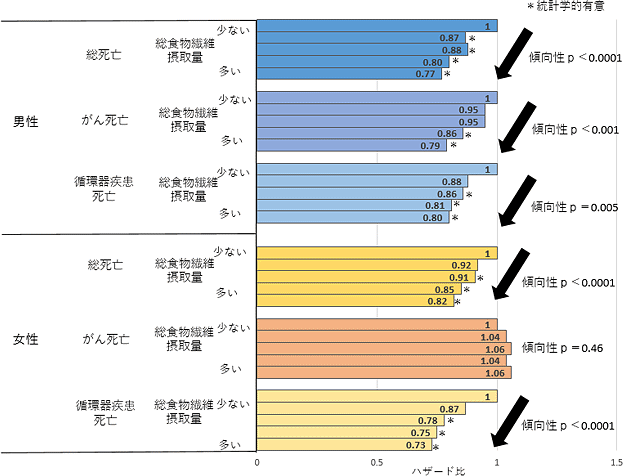

その結果、食物繊維の摂取量が多いほど、男女ともに総死亡リスクが低下することが明らかになった。死因別にみると、男女ともに食物繊維の摂取量が多いほど、⼼筋梗塞や⼼不全、脳卒中などの循環器疾患による死亡リスクが低下していた。

食物繊維の摂取量がもっとも多いグループでは、もっとも少ないグループに比べ、総死亡リスクが男性で23%、女性で18%、それぞれ低下した。

循環器疾患による死亡リスクは、男性で20%、女性で27%、それぞれ低下した。

がん死亡については、男性では総食物繊維の摂取量が多いほど死亡リスクが低下していたが、女性ではその関連はみられなかった。

食物繊維の摂取源ごとに調べたところ、豆類、野菜類、果物類からの食物繊維は、摂取量が多い人ほど総死亡リスクが低下したが、穀類からの食物繊維はその傾向ははっきりとは示されなかった。

食物繊維の摂取量が多いほど死亡リスクは低下

食物繊維摂取量と総死亡、がん死亡、循環器疾患死亡リスクとの関連

食物繊維の摂取源ごとの総死亡リスクとの関連

食物繊維の摂取源ごとの総死亡リスクとの関連

出典:国立がん研究センター 社会と健康研究センター 予防研究グループ、2020年

糖尿病の人は食物繊維を1日に20g以上摂取するのが目標

今回の研究で、日本人でも食物繊維の摂取量が多いほど死亡リスクが低いことが明らかになった。食物繊維は、血圧・血中脂質・インスリン抵抗性などに良い効果を及ぼすことが報告されている。

食物繊維と糖尿病の発症リスクとの関連を調べた研究でも、食物繊維の1日平均摂取量が20gを越えると、糖尿病リスクは低下することが示されている。

日本人を対象とした研究でも、食物繊維が多いほど1~2ヵ月の血糖値の平均を示すHbA1cのレベルが低いことが示されている。食物繊維が多いと、心血管疾患の発症率も低下することも明らかにされている。

これらの研究成果により、糖尿病の人は食物繊維を1日に20g以上摂取するのが目標とされている。

玄米など穀類の食物繊維を増やすのが勧められる

一方、欧米の研究では、穀類由来の食物繊維の摂取量が多いと死亡リスクが低いという報告があるが、今回の日本人を対象とした研究では、穀類の食物繊維の効果はそれほどではなく、豆類や野菜類、果物類の食物繊維の摂取量については、多いほど死亡リスクが低いという傾向が示された。

これは、欧米と比較して、日本では穀類の中心が食物繊維含有量の少ない精白米であることが理由として考えられるという。

なお、今回の研究の限界として、1回のアンケート調査から計算された摂取量で計算しており、追跡中の食事の変化については考慮されていないことや、食物繊維の摂取量は健康的な行動を代表しているかもしれないことなどを挙げている。

「これまで、食物繊維と死亡リスクの低下が報告されている多くの研究結果にもとづくと、日本人の場合、食物繊維の摂取量を増やすために豆類や野菜類、果物類由来の食物繊維の摂取量を増やすか、より食物繊維含有量の多い穀類(玄米、シリアル、全粒粉パンなど)による食物繊維の摂取量を増やすのが良い可能性があります」と、研究グループは述べている。

多目的コホート研究(JPHC Study) 国立がん研究センター 社会と健康研究センター 予防研究グループ

Dietary fiber intake and total and cause-specific mortality: the Japan Public Health Center-based prospective study(American Journal of Clinical Nutrition 2020年1月28日)

Dietary fiber intake and risk of type 2 diabetes:a dose-response analysis of prospective studies(European Journal of Epidemiology 2014年1月5日)

Impact of dietary fiber intake on glycemic control, cardiovascular risk factors and chronic kidney disease in Japanese patients with type 2 diabetes mellitus: the Fukuoka Diabetes Registry(Nutrition Journal 2013年12月)

Intakes of dietary fiber, vegetables,and fruits and incidence of cardiovascular disease in Japanese patients with type 2 diabetes(Diabetes Care 2013年12月)

食物繊維の摂取源ごとの総死亡リスクとの関連

食物繊維の摂取源ごとの総死亡リスクとの関連