12歳までの児童期に、運動をしていた経験をもつ人は、中高齢期も認知機能が高いことが、神戸大学などの研究で明らかになった。

脳の神経ネットワークは環境や経験の影響を受けやすい。その形成に敏感な児童期に運動を行うことで、脳内ネットワークの最適化が促され、後年の認知機能の維持・増進につながると考えられる。

幼少期の運動は認知機能の発達を促す 効果は中高齢期まで持続

過去10年の研究から、幼少期の運動は認知機能の発達を促すことが示されてきた。最近では、その効果が中高齢期まで持続することが示唆されている。しかし、幼少期に運動をしていた経験が、後年の認知機能の維持・増進に関係する、脳の機能的・構造的変化にどう関わるかはよく分かっていない。

そこで神戸大学や玉川大学の研究グループは、幼少期の運動経験と後年の認知機能の関係を調べ、その関係の背景にある脳の構造的・機能的変化を、磁気共鳴画像法(MRI)を用いて明らかにした。

研究は、玉川大学脳科学研究所の松田哲也教授、神戸大学大学院人間発達環境学研究科の石原暢助教らの研究グループによるもの。研究成果は、「NeuroImage」に掲載された。

幼少期の運動経験と認知機能の関係を、脳内ネットワークと皮質で解明

研究グループは、214人の若年成人から高齢者(26~69歳)を対象に、幼少期の運動経験と認知機能の関係、およびその関係に関わる機能的・構造的脳内ネットワークと皮質構造を調べた。

幼少期の運動経験は質問紙で調査。認知機能の1つである反応抑制(不適切な行動を抑止する機能)をGo/No-Go課題を用いて測定した。

さらに、核磁気共鳴画像法(MRI)を用いて得られた脳画像データを解析し、脳の構造的・機能的領域間結合、皮質の厚さ、髄鞘化、神経突起の方向散乱の程度と密度の指標を算出した。

それぞれの脳機能・構造指標は、米国「Human Connectome Project」によって360に分割された領域ごとに取得した。統計分析の際には、質問紙調査から得られた対象者の学歴、両親の学歴、きょうだいの有無、大人になった後の運動経験などの交絡因子を統計学的にコントロールした。

児童期に運動することで、脳内ネットワークの最適化が促される

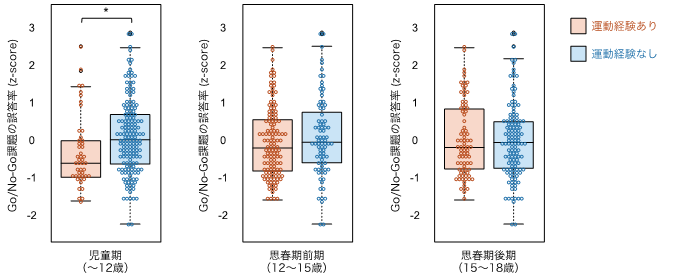

その結果、児童期(~12歳)に運動をした経験をもつ人は、後年の認知機能が高い傾向があることが明らかになった。

児童期の運動経験により、脳内ネットワークのモジュール分離が促されることが分かった。ヒトの脳は明確なモジュール構造をもち、複数の領域から構成されるいくつかの大規模ネットワークに分離されることが知られている。

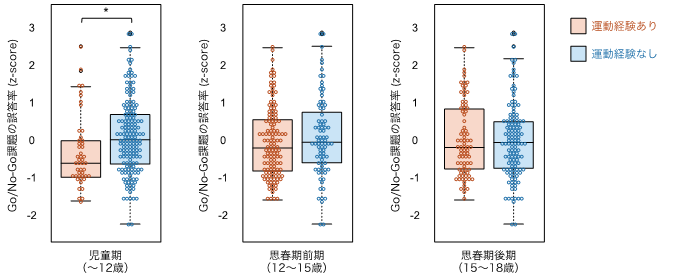

児童期(~12歳)の運動経験のある人は誤答率が低い

運動経験が思春期以降であると課題成績との関係がみられない

出典:神戸大学大学院人間発達環境学研究科、2021年

さらに、児童期の運動経験は、左右半球間の構造的結合の強化、皮質の厚さの増大、神経突起のちらばりと密度の減少にも関連していることが分かった。

研究グループはまず、幼少期の運動経験の有無とGo/No-Go課題の誤答率の関係を分析した。その結果、児童期に運動をした経験をもっている人は、運動経験をもたない人に比べ、誤答率が低いことがわかった。

児童期の運動経験と誤答率の関係は、対象者の年齢にかかわらずみられた。一方、思春期以降の運動経験は、課題成績と関係がみられなかった。

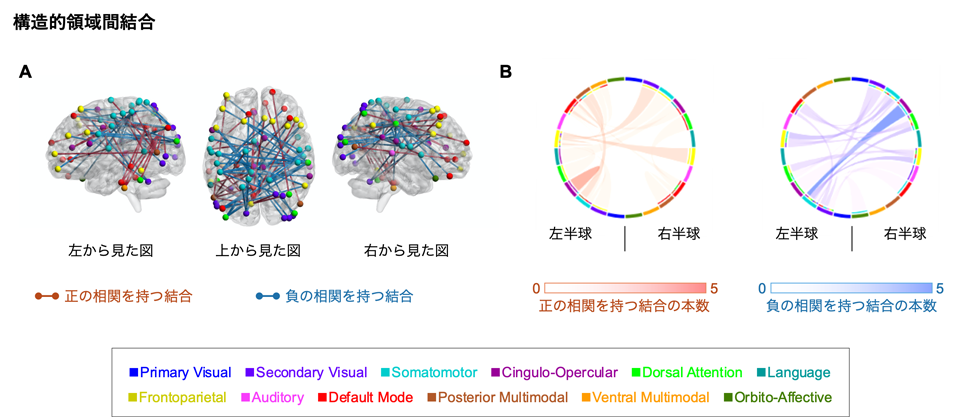

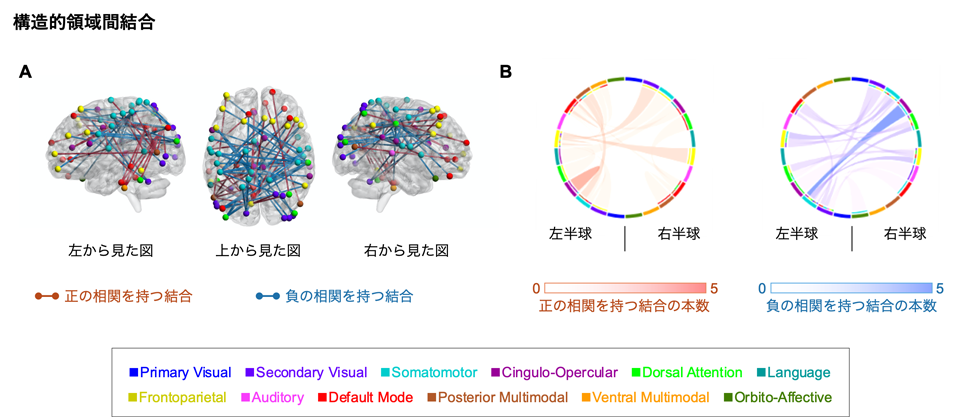

次に、児童期に運動した経験のある人の、Go/No-Go課題の誤答率と関わる脳の構造的・機能的領域間結合を調べた。その結果、脳の構造的領域間結合については、児童期の運動経験をもつ人は、Go/No-Go課題の誤答率と正の相関関係を示す結合と負の相関関係を示す結合がみられた。

Go/No-Go課題の誤答率と正の相関関係をもつ構造的領域間結合の大半(73%)は、大規模ネットワーク間の結合だった。一方、Go/No-Go課題の誤答率と負の相関関係をもつ構造的領域間結合の大部分(88%)が左右の半球間の結合だった。

児童期の運動により、ネットワークのモジュール分離と左右半球間の構造的結合が強化させる

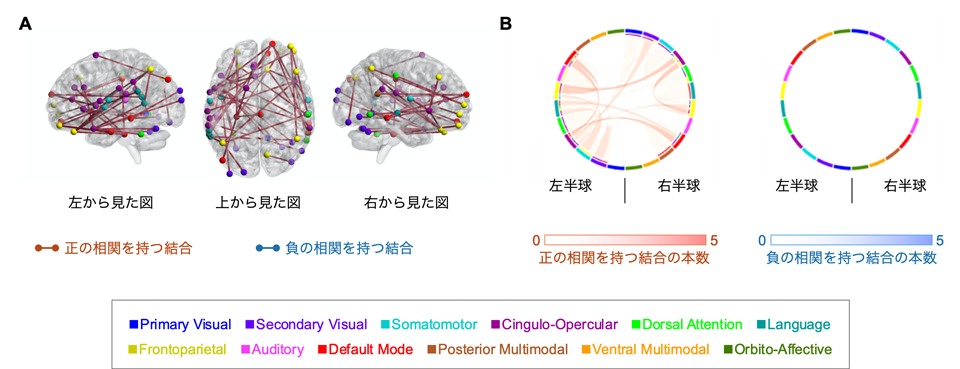

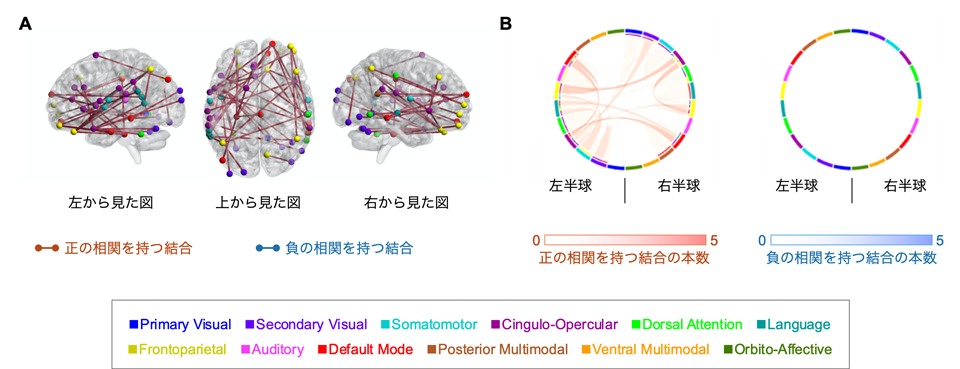

機能的領域間結合に関しては、児童期の運動経験をもつ人では、Go/No-Go課題の誤答率と正の相関関係を示す結合がみられたが、負の相関関係をもつ結合はみられなかった。

Go/No-Go課題の誤答率と正の相関関係をもつ領域間結合の大部分(91%)は、大規模ネットワーク間の結合だった。児童期の運動経験をもたない人では、Go/No-Go課題の誤答率と関わる脳の構造的・機能的領域間結合はみられなかった。

研究グループは最後に、児童期の運動経験をもつ人のGo/No-Go課題の誤答率と関わる脳の皮質構造指標を調べた。その結果、児童期の運動経験をもつ人では、脳の皮質厚とGo/No-Go課題の誤答率の間に負の相関関係が認められ、神経突起の方向散乱の程度ならびに密度とGo/No-Go課題の誤答率の間に正の相関関係が認められた。

以上の結果から、児童期の運動経験をもつ人は、ネットワークのモジュール分離と左右半球間の構造的結合の強化により、Go/No-Go課題の誤答率を減らしていることが示唆された。

児童期に運動をすると脳内ネットワークの最適化が促進される 後年の認知機能の維持・増進につながる

今回の研究により、児童期の運動経験と認知機能の関係は、脳内ネットワークのモジュール分離、左右半球間の構造的結合の強化、皮質の厚さの増大、神経突起のちらばりと密度の減少によるものであることが示された。

「環境や経験に依存した脳内ネットワークの形成に敏感な児童期に運動を行うことで、脳内ネットワークの最適化が促され、後年の認知機能の維持・増進につながると考えられます」と、研究グループは述べている。

児童期の運動経験がある人にみられる構造的領域間結合

児童期の運動経験がある人にみられる機能的領域間結合

児童期の運動経験がある人にみられる機能的領域間結合

出典:神戸大学大学院人間発達環境学研究科、2021年

神戸大学大学院人間発達環境学研究科

玉川大学脳科学研究所

Childhood exercise predicts response inhibition in later life via changes in brain connectivity and structure(NeuroImage 2021年8月15日)

児童期の運動経験がある人にみられる機能的領域間結合

児童期の運動経験がある人にみられる機能的領域間結合