座ったままの時間が長いほど死亡リスクが上昇することが、日本人6万人以上を平均7.7年間追跡した調査で明らかになった。

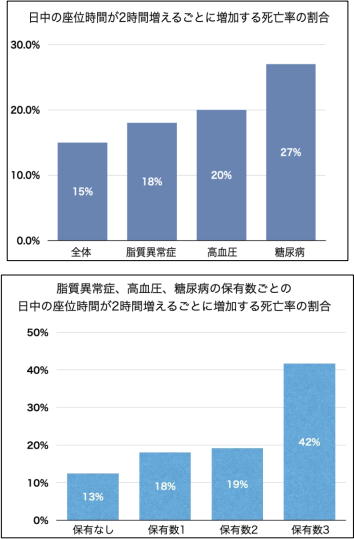

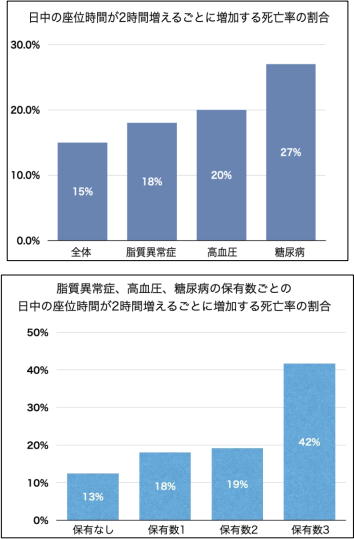

日中の座位時間が2時間増えるごとに、死亡リスクは15%増加し、とくに生活習慣病の有病者では、脂質異常症は18%、高血圧は20%、2型糖尿病は27%、それぞれ死亡リスクが増加した。

生活習慣病(高血圧、脂質異常症、2型糖尿病)の保有数に応じて、座位時間と死亡の関係は大きくなり、3つすべてをもつ人では死亡リスクは42%高くなった。

「座ったままの時間が長引くときは、立ち上がってこまめに体を動かすことが大切です」と、研究グループは述べている。

座ったままの時間が長いと健康にどんな影響が?

座ったままの時間が長いほど死亡リスクが上昇することが、日本人6万人以上を平均7.7年間追跡して調査した「J-MICC STUDY(日本多施設共同コーホート研究)」で明らかになった。

座ったままの時間(座位時間)が長いと、血行不良と代謝の低下が引き起こされる。その結果、死亡リスクの増加や、心筋梗塞や脳卒中などの循環器疾患の発症が増えることが多くの研究で確かめられている。

一方、日本人の座位時間と健康の関連について調べた研究は限られている。これまでに日本人の解析対象者が1万人を超えるような大規模調査としては、仕事中に座っている時間と死亡率の関係、テレビ視聴時間と循環器疾患死亡の関係が報告された。

関連情報

座位時間が長いほど死亡リスクは上昇 生活習慣病があるとさらに危険

そこで京都府立医科大学などの研究グループは今回、6万人を超える日本人を平均7.7年間追跡したデータを用い、日中の座位時間とすべての死因による死亡の関係を、生活習慣病(高血圧、脂質異常症、糖尿病)の有無と、余暇時間の運動量に分けて調べた。

その結果、次のことが明らかになった――。

(1) 日中の座位時間が長いほど死亡リスクは上昇する。

(2) 高血圧、脂質異常症、2型糖尿病がなくとも、日中の座位時間が長いと死亡リスクは上昇するが、これらの疾患の保有数が増えると、死亡リスクはさらに上昇する。

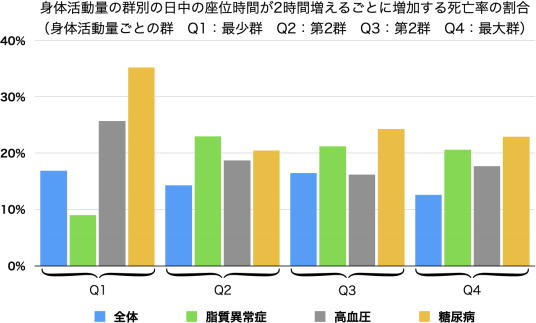

(3) 休日や余暇の時間に運動や身体活動の量を増やしても、ふだんの生活で座位時間が長いと、死亡リスクを完全に下げるのは難しい。

出典:京都府立医科大学、2021年

全体では、日中の座位時間が2時間増えるごとに、死亡率は15%上昇することが示された。生活習慣病のない人でも、座位時間が長いと、死亡リスクは上昇する。生活習慣病のない人は、日中の座位時間が2時間増えるごとに、死亡率が13%上昇した。

生活習慣病があると、死亡リスクはさらに上昇する。生活習慣病ごとに調べたところ、脂質異常症のある人では18%、高血圧のある人では20%、2型糖尿病のある人では27%、それぞれ死亡率は増加した。

さらに、高血圧、脂質異常症、糖尿病の保有数に応じて、座位時間と死亡の関係は大きくなることも分かった。これら3つすべて保有している人では、死亡率が42%も高くなった。

また、余暇時間の身体活動(METs:身体活動の強度基準)の量に応じて、4群に分けて解析したところ、余暇時間の身体活動が増えても、座位時間による死亡率の減少効果はわずかだった。

テレワークで座位時間が増えた人も 立ち上がって運動を

出典:京都府立医科大学、2021年

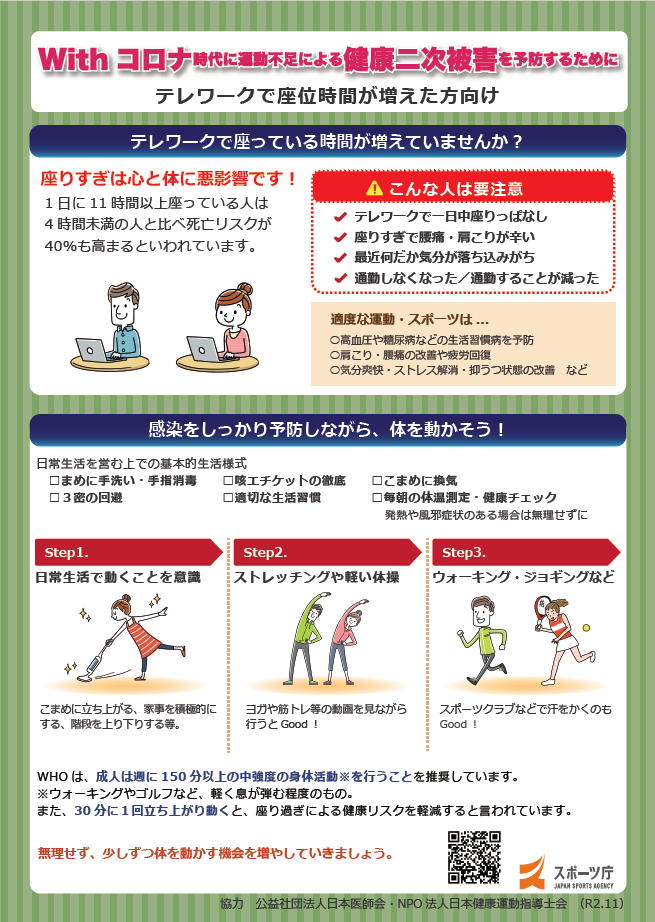

座位時間が与える健康への悪影響については多くの報告があり、海外ではガイドラインを作成するなど、座位時間を少なくするよう提言している。日本のスポーツ庁や日本健康運動指導士会などでも、テレワークで座位時間が増えた人などに向けて、「立ち上がって、体を動かしましょう」と呼びかけている。

国際標準化身体活動質問票が作られた2011年のデータ(日本人5,000人)では、日本人の座位時間は、世界で一番長いという結果が出ている。

「余暇の身体活動量を増やしても、座位時間が及ぼす健康影響の減少効果はわずかであることから、成人の座っている時間の短縮を実践することが求められます」と、研究グループでは述べている。

「コロナ禍のテレワーク普及により、今後も在宅業務による家庭内デスクワークの増加が予測されます。在宅業務は、通勤時間が削減されるため、身体活動の低下に加え、座位時間の延長につながる可能性があります」と、注意を呼びかけている。

「座位時間が長くなったら、それを中断することが重要という報告もあります。こまめに体を動かし、座位時間が続くのを防ぐ心がけが大事です」としている。

研究は、京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医療疫学の小山晃英講師らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of the American Heart Association」に掲載された。

コロナ禍で座位時間が長くなった人が多い

運動不足による健康二次被害を防ぐために

スポーツ庁の2020年の調査によると、運動やスポーツを週1日以上行っている成人の割合は59.9%。しかし、推奨されている週3日以上の運動をしている割合は30.9%にとどまる。運動不足を感じる人も79.6%に上る。

取り組んでいる運動としてもっとも人気が高いのは、男女とも、散歩やぶらぶら歩き、一駅歩きなどを含む「ウォーキング」(男性 65.3%、女性 65.4%)だ。

「階段昇降」(男性 17.9%、女性 14.7%)、「体操」(男性 12.5%、女性 21.2%)など、身近で取り組める運動の人気も根強い。

運動をする理由としては、「健康・体力の保持増進」(77.0%)を挙げる人が多く、「人と人との交流」(53.0%)、「精神的な充足感」(47.5%)と続く。

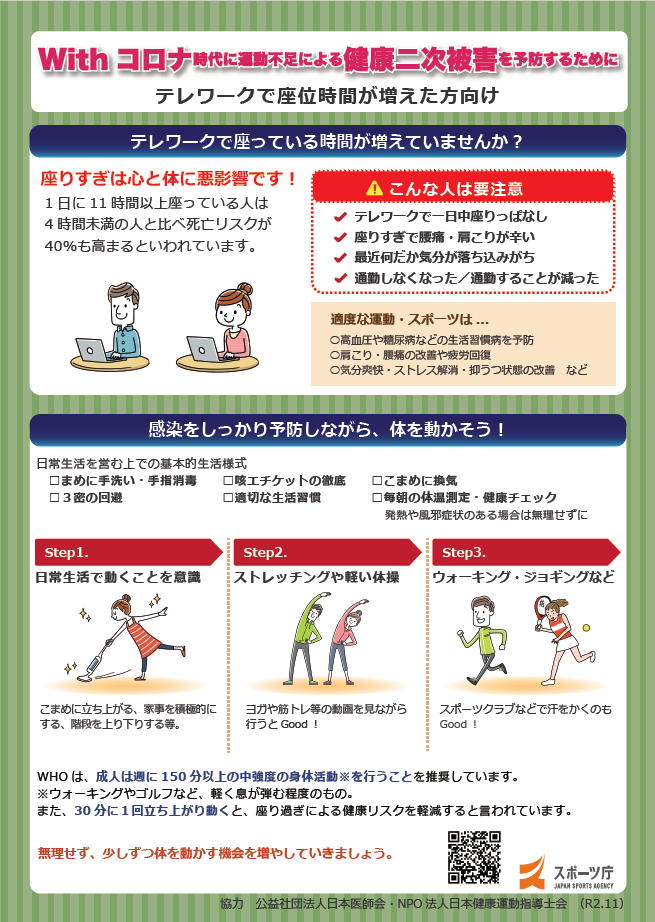

一方、コロナ禍でテレワークが増え、座位時間が長くなったという人が多い。運動不足による健康二次被害を防ぐため、スポーツ庁では「座り過ぎは心と体に悪影響をもたらします」「感染をしっかり予防しながら、体を動かしましょう」と注意を呼びかけている。

スポーツ庁が公開しているポスター

京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医療疫学

Effect of Underlying Cardiometabolic Diseases on the Association Between Sedentary Time and All‐Cause Mortality in a Large Japanese Population: A Cohort Analysis Based on the J‐MICC Study(Journal of the American Heart Association 2021年6月14日)

令和2年度「スポーツの実施状況等に関する世論調査」(スポーツ庁 2021年2月25日)