ニュース

女性は「かゆみ」になぜ敏感? 女性ホルモンの変動により「かゆみ」の感じ方が変わることが判明

2021年08月02日

妊娠中や更年期などの女性ホルモンが変動する時期に、女性では「かゆみ」の感じやすさが変わることが知られている。しかし、その原因はよく分かっていなかった。

このほど、女性ホルモンのエストロゲンが、かゆみを伝達している脊髄のGRP受容体を介して、かゆみの感じ方を変えていることを、国立遺伝学研究所や岡山大学などが世界ではじめて明らかにした。

女性ホルモンの影響が考えられる女性特有の病気の解明につながる成果だ。

このほど、女性ホルモンのエストロゲンが、かゆみを伝達している脊髄のGRP受容体を介して、かゆみの感じ方を変えていることを、国立遺伝学研究所や岡山大学などが世界ではじめて明らかにした。

女性ホルモンの影響が考えられる女性特有の病気の解明につながる成果だ。

女性ホルモンが「かゆみ」を増強している

生き物にとって大切なシグナルに「かゆみ」や「痛み」などの知覚がある。これらの感じ方は、環境や心理的要因により変化することが知られている。

とくに女性では、女性ホルモンの変動する妊娠中や更年期に、かゆみの感じ方が変わったり、不快なかゆみを経験したりすることが知られている。20%の女性に妊娠中にかゆみの症状があったり、妊娠性皮膚掻痒症では、強いかゆみが不眠やストレスの原因になることが報告されている。

研究グループは、女性ホルモンが変動する時期にかゆみが生じることに着目し、女性ホルモンがかゆみの感受性を変化させるのではないかと考えた。

そこで、主要な女性ホルモンである「エストロゲン」と「プロゲステロン」のかゆみに対する影響を実験動物のラットを用いて調べた。

エストロゲンによって「かゆみ」の感じ方が上昇する

エストロゲンとプロゲステロンは卵巣で産生されるため、雌ラットの卵巣を摘出し、エストロゲンとプロゲステロンの濃度を低下させた「対照群」、卵巣摘出後にエストロゲンを補充した「エストロゲン群」、卵巣摘出後にプロゲステロンを補充した「プロゲステロン群」、エストロゲンとプロゲステロンを両方補充した「エストロゲン・プロゲステロン群」の4群に分けた。

これらの雌ラットの皮膚にかゆみを引き起こすヒスタミンを投与した後、かゆみの指標となる後ろ足による引っ掻き行動を解析した。その結果、エストロゲン群では引っ掻き行動が増加し継続したのに対し、プロゲステロン群を含む他の群では引っ掻き行動は増えなかった。

次に、かゆみの情報を皮膚から脳に伝える中継地の脊髄に着目した。近年、脊髄にある神経伝達物質である「ガストリン放出ペプチド(GRP)受容体」が痛みとは別にかゆみを独自に脳に伝えることが報告されており、エストロゲンがGRP受容体に影響を及ぼすのではないかと考えた。

その結果、かゆみ刺激を受けると、エストロゲン群では対照群に比べ、GRP受容体神経の活動が上昇することが分かった。また、GRP受容体の働きを抑えると、エストロゲンにより上昇した引っ掻き行動が抑えられたため、エストロゲンにより増したかゆみは脊髄のGRP受容体を介して伝達されていることが分かった。

また、エストロゲン群では、かゆみ刺激によって脊髄のGRP受容体神経の活動が上昇することが、生体内の神経活動をリアルタイムにみることのできる生体内電気生理学解析によって観察された。

さらに、エストロゲンがエストロゲンの受容体を介して、GRP受容体の存在量や活性を変える可能性も示唆された。

エストロゲンによって、かゆみの感じ方が上昇したのに対し、触覚の感じ方は低下したことと痛みの感じ方は変化しなかったことから、エストロゲンはかゆみ、痛み、触覚に対し、異なる作用を示すことも明らかになった。

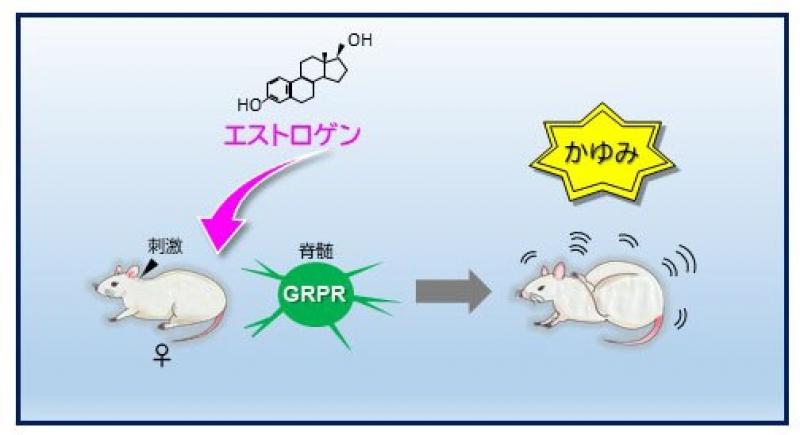

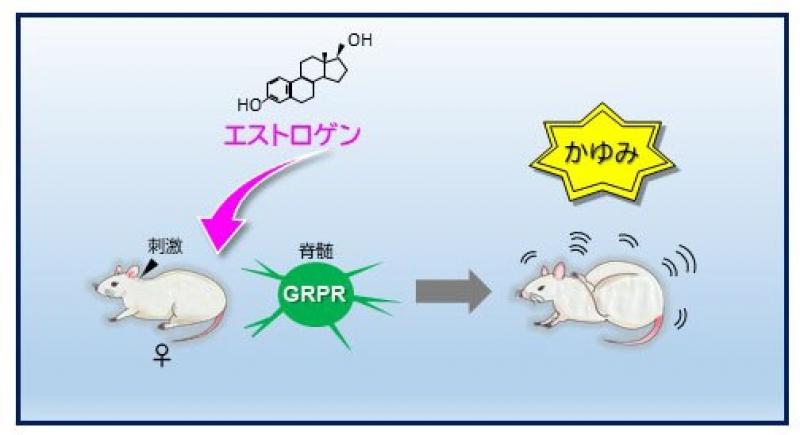

女性ホルモンであるエストロゲンが脊髄にある神経伝達物質(GRPR)

を介して「かゆみ」を強めている

を介して「かゆみ」を強めている

出典:国立遺伝学研究所、2021年

女性のかゆみ疾患の原因解明と治療法の開発へ

今回の研究により、女性の不快な「かゆみ」を増強する原因となる、脊髄での神経のしくみを解明された。今後は、女性のかゆみ疾患の原因解明と治療法の開発につながると期待される。

「女性には妊娠・出産というライフイベントがあり、妊娠中に強く不快なかゆみを経験することがあります。女性の月経周期のように、動物の雌にも性周期があり、女性ホルモンの変動により、遺伝子発現や行動などのデータにばらつきが出ることが多いことが知られています」と、研究者は述べている。

「性ホルモンの影響が考えられる女性特有または男性特有の病気がたくさんあり、男女で薬の効果も違うため、現在、性差医療の研究と理解がさらに必要とされています。今回の研究が女性のかゆみの原因の解明や性差医療の発展の新たな起点になることを期待しています」としている。

今後の研究により、かゆみを伝えている脊椎から脳の機能的な結びつきと、女性ホルモンがどのようにかゆみの「感じ方」を変えているのかなどを解明していくとしている。

研究は、国立遺伝学研究所の高浪景子助教(前:岡山大学理学部附属牛窓臨海実験所)と岡山大学、京都府立医科大学、富山大学、佛教大学、カリフォルニア大学デイビス校の国際研究チームによるもの。研究成果は、米科学誌「米国科学アカデミー紀要(PNAS)」に掲載された。

国立遺伝学研究所 マウス開発研究室国立遺伝学研究所 リサーチ・アドミニストレーター室

Estrogens influence female itch sensitivity via the spinal gastrin-releasing peptide receptor neurons(米国科学アカデミー紀要(PNAS) 2021年7月21日)

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「特定保健指導」に関するニュース

- 2025年07月28日

- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善

- 2025年07月28日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 2025年07月28日

- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由

- 2025年07月28日

- 【妊産婦を支援】妊娠時に頼れる人の数が産後うつを軽減 妊婦を支える社会環境とメンタルヘルスを調査

- 2025年07月22日

- 【大人の食育】企業や食品事業者などの取り組み事例を紹介 官民の連携・協働も必要 大人の食育プラットフォームを立ち上げ

- 2025年07月22日

- 高齢者の社会参加を促すには「得より損」 ナッジを活用し関心を2倍に引き上げ 低コストで広く展開でき効果も高い 健康長寿医療センター

- 2025年07月18日

- 日本人労働者の3人に1人が仕事に影響する健康問題を経験 腰痛やメンタルヘルスなどが要因 働きながら生産性低下を防ぐ対策が必要

- 2025年07月18日

- 「サルコペニア」のリスクは40代から上昇 4つの方法で予防・改善 筋肉の減少を簡単に知る方法も

- 2025年07月14日

- 適度なアルコール摂取は健康的? 大量飲酒の習慣は悪影響をもたらす お酒との良い関係

- 2025年07月14日

- 暑い夏の運動は涼しい夕方や夜に ウォーキングなどの運動を夜に行うと睡眠の質は低下?