過去のオリンピックの開催は、国民や住民のスポーツ実践率や身体活動量の向上にあまり影響していないという調査結果を、東京大学が発表した。

運動や身体活動への関心は、オリンピック開催前から後にかけて増え、その後数年間は持続するとみられている。

オリンピックをきっかけとしたスポーツ・運動への関心の高まりを、いかに行動・実践へとつなげていくかが課題になっている。

オリンピックのポジティブな遺産効果(レガシー)を検証

オリンピック大会の開催後に残るポジティブな遺産効果(レガシー)は、スポーツ、教育、都市、環境面など、さまざまな側面に及ぶとみられている。スポーツの祭典であるオリンピックのレガシーひとつとして、国民が運動やスポーツを実践するのを促し、健康増進に寄与することが挙げられている。

その根拠となったのは、オーストラリア・日本・米国・ブラジル・英国・アイルランドの研究者から構成される国際研究グループが、過去約30年分の15大会のオリンピック開催地立候補ファイルや大会関連の公式文書を調査した研究だ。

研究の結果、2012年のロンドン大会以降に、オリンピックにより期待されるレガシーとして、国民や開催都市住民のスポーツ実践や身体活動を促進することが明言されるようになった。

しかし、東京大学が開催都市・国での全国(都市)調査データを2次利用して分析した結果、ほとんどの国や都市で、オリンピックの開催前後で国民・住民のスポーツ実践率や運動量に変化がみられないことが確認された。

オリンピックに対する意識だけでなく、国民のスポーツ実践や運動の普及といった実際の行動変容につなげるために、関係者が一体となって戦略的に取り組む必要があるとしている。

研究は、東京大学大学院医学系研究科の鎌田真光講師、シドニー大学のエイドリアン・ボウマン教授を中心とする国際共同研究グループによるもの。研究成果は、医学誌「Lancet」のオリンピック開催年に発刊される運動・身体活動の特集号「Physical Activity Series」に掲載された。

ほとんどの国・都市でオリンピック前後で変化なし

研究グループは、実際にオリンピックの開催前後で国民のスポーツ実践率や身体活動量が高まったかを検証するために、各開催国・都市での全国(都市)調査データを2次利用して分析した。

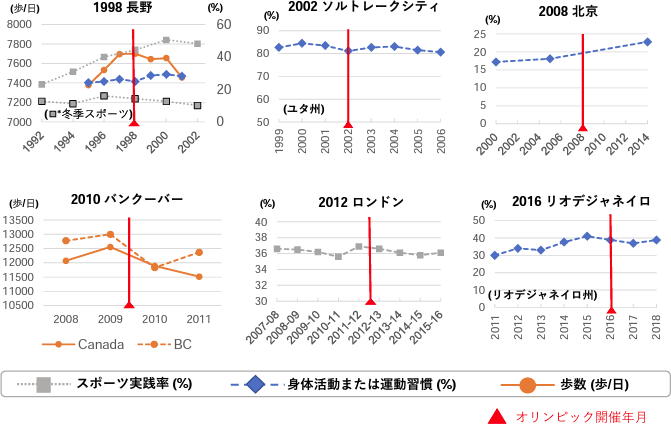

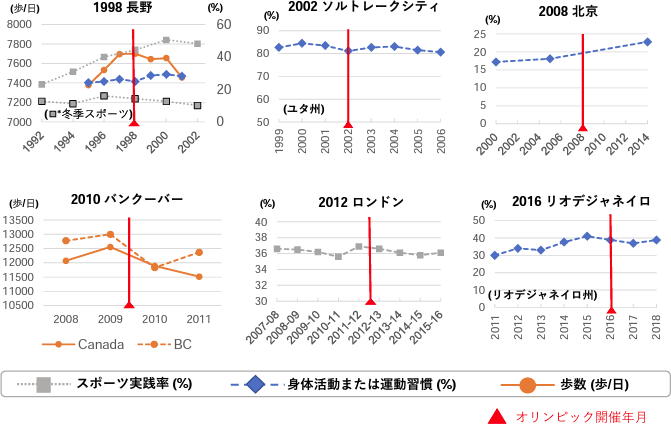

大会前後で計3時点以上のデータが得られた計8大会について、▼スポーツ実践率、▼身体活動実践率(運動習慣をもつ者の割合やガイドライン推奨量を満たす者の割合)、▼歩数のいずれかの指標について調べた。

8大会とは、1996年アトランタ大会、1998年長野大会、2000年シドニー大会、2002年ソルトレークシティ大会、2008年北京大会、2010年バンクーバー大会、2012年ロンドン大会、2016年リオデジャネイロ大会。

その結果、ほとんどの国・都市で、オリンピックの開催前後で国民・住民のスポーツ実践率や身体活動量が変化していなかったことが分かった。例外として、1998年長野大会前後のスポーツ実践率と、2008年北京大会前後の身体活動実践率にのみ、増加の傾向がみられた。

ただし、長野大会(冬季)では、スキーなどのウインター・スポーツに限定すると増加の傾向はみられなかったため、スポーツ全般での実践率の増加は、大会とは別の要因の影響が大きいと考えられるという。また、北京大会は2000年、2005年、2014年の3時点のみのデータにもとづいており、検証データが不十分だった可能性がある。

オリンピック開催国での大会前後の国民の身体活動・スポーツ実践推移の例

出典:東京大学大学院医学系研究科、2021年

オリンピック終了後もスポーツ・運動への関心の高まりは続く

別の角度からの分析として、2012年ロンドン大会を対象として、Googleトレンドを用いて英国内での人々のインターネット検索の傾向を分析した。

その結果、「オリンピック(Olympic)」に関する検索が大会前から大会期間中に増加し、その後、1年ほどで急激に減少する一方、「運動(exercise)」に関する検索も大会前から大会後にかけて増え、その増加はその後数年間持続していたことがわかった。

これらの結果から、国民の運動に対する「関心」は、オリンピックを契機に高まっていた可能性があると考えられる。

「オリンピック大会のレガシーを実現するためには、意識だけでなく、国民のスポーツ実践や運動の普及といった実際的な行動変容につなげることが重要」と、研究グループは指摘している。

そのために、大会期間中から大会後にいたるまで、大会組織委員会、国際オリンピック委員会(IOC)、開催国のオリンピック委員会(JOCなど)、国・地域の行政機関、そしてスポンサー企業などが一体となって戦略的に取り組む必要があるとしている。

「こうした普及の取り組みに加えて、今後は、国民のスポーツや身体活動の実践を継続的に評価し、レガシーの検証を積極的に進めていく必要もある」と付け加えている。

東京大学大学院医学系研究科 公共健康医学専攻

An evidence-based assessment of the impact of the Olympic Games on population levels of physical activity(Lancet 2021年7月21日)