リスク評価実施要領等の見直しについても言及 「令和2年度化学物質のリスク評価検討会報告書」を公表

報告書ではリスク評価の結果とともに、リスク評価実施要領等の見直しについても言及している。

職場で取り扱っている化学物質の種類は多様で、取り扱う作業も多岐にわたることから、化学物質による職業性疾病の発生は後を絶たない。化学物質の取り扱いによる健康障害を防止するには、事業者が事業場のばく露状況などを把握してリスクを評価し、その結果に基づいてばく露防止対策を講じる必要がある。

しかし中小企業などでは自立的な化学物質管理が十分には行われていない。そのため平成18年度から国は学識経験者らによる検討会で有害化学物質についてリスク評価を実施。

リスク評価対象物質の有害性やばく露の評価、リスクの判定などについて検討し、健康障害の発生リスクが特に高い作業についてはリスクに応じて規制するなどしている。

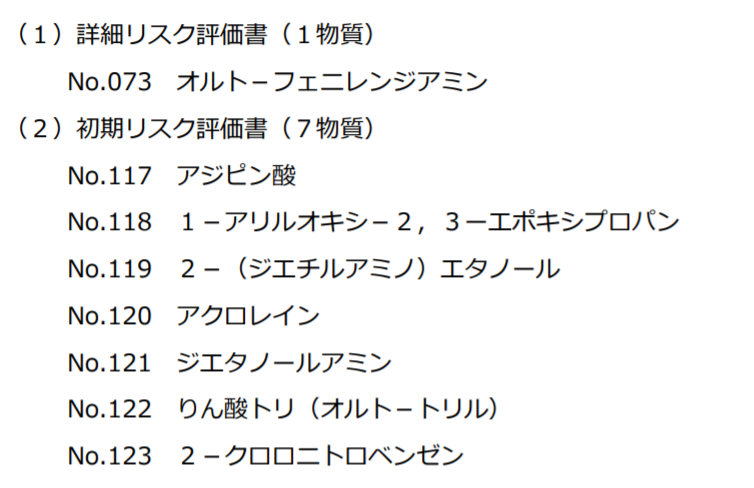

今回の詳細リスク評価では、「オルト-フェニレンジアミン」を製造または取り扱っている事業場は、経気道ばく露によって労働者に健康障害を生じさせるリスクが高いと判定された。

同物質は防さび剤や医薬、顔料、白毛染め料などの用途がある。具体的なリスクとして「ヒトに対しておそらく発がん性がある」としたほか、皮膚刺激性や目に対する重篤な損傷性、皮膚感作性、遺伝毒性などをあげた。

一方、初期リスク評価では、「1-アリルオキシ-2、3-エポキシプロパン」、「アクロレイン」の2物質で経気道ばく露に関するリスクが高いと判定した。

また「2-(ジエチルアミノ)エタノール」、「ジエタノールアミン」、「りん酸トリ(オルト-トリル)」、「2-クロロニトロベンゼン」の4物質は、経気道ばく露のリスクは低いとしたものの、経皮吸収のおそれを指摘した。

残りの1物質「アジピン酸」については経気道ばく露のリスクは低いと判定され、経皮吸収のおそれの指摘もなかった。

報告書では、これら8物質は有害性が高いことから、速やかに化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づいて安衛則第576条、第577条、第593条、第594条等の規定に基づく措置を講ずるなどして、リスクの低減に取り組むことと明記している。

また職場における化学物質のリスク評価については、「国が行う化学物質等による労働者の健康障害防止に係るリスク評価実施要領」を平成18年に策定。

この要領に基づいて、有害性評価小検討会で「リスク評価の手法」(平成26年11月改訂)を、ばく露評価小検討会で「労働者の有害物によるばく露評価ガイドライン」(平成21年12月)をそれぞれ策定している。今回は、これらのドキュメントについても見直しが行われた。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。