【新型コロナ】感染すると腸内細菌叢が変化 善玉菌が減少 炎症反応を悪化させている可能性

新型コロナ感染者の腸内細菌叢と血中の炎症状態を解析

東京大学は、主に軽症の新型コロナ感染患者を対象に、新型コロナウイルス罹患後の感染者の腸内細菌叢と血中の炎症状態の相関について解析を行った。 その結果、感染者では入院直後から腸内細菌叢の著しい変化が観察されるとともに、一部の細菌の動きは病態の重症化と関係が知られるIL-6関連分子などの、複数の血中の炎症性サイトカインの上昇と相関していることが明らかになった。 研究は、東京大学大学院新領域創成科学研究科の水谷壮利特任准教授と同大医科学研究所附属先端医療センター感染症分野の四柳宏教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Microbiology Spectrum」にオンライン掲載された。新型コロナ感染によって腸内細菌叢のバランスが崩れる

ヒトの腸内細菌叢は免疫の維持に関与し、健康にとって不可欠な存在であることが知られている。さらに、腸内細菌叢を構成する細菌の種類とバランスの変化は、がんや糖尿病といった多くの病気の発症に関与することが分りつつある。 ウイルス感染症でも、新型コロナウイルス感染と病気の発症には、ヒトの体内に共生するさまざまな微生物の影響を受けていることが報告されており、感染によって腸内細菌叢の種類とバランスが崩れることも知られている。 生理学的に消化管と呼吸器(肺)は密接に関係しており、「腸肺軸」として知られている。新型コロナは主に呼吸器に症状がみられるが、下痢や吐き気などの消化器症状がしばしば認められ、ウイルスが腸内で検出されることもある。 しかし、新型コロナウイルスの感染に腸内細菌叢がどのように影響するのか、また新型コロナの発症にどのように関与するのかは不明な点が多くある。新型コロナ患者の腸内では善玉菌が減少

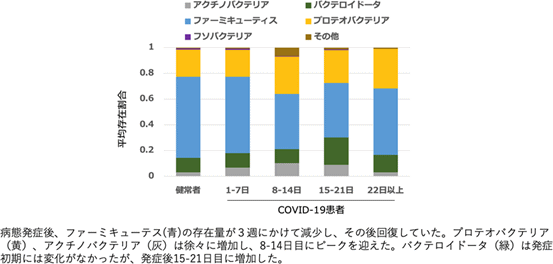

そこで研究グループは、2020年2~8月にRT-qPCRで新型コロナ罹患を確認し、研究協力の意思を示した入院患者22人の血液と便のサンプルを入院初期と退院前、退院から1ヵ月後に採取した。研究に登録された患者は全て武漢株および武漢/D614G株に感染していた。 非新型コロナ対照コホートは、新型コロナパンデミック前の2017年に東京大学医科学研究所で募集した40人の健常成人の便検体を用いた。新型コロナ患者は女性3人と男性19人から成り、年齢中央値は42歳(範囲、18~67歳)だった。重症度分類では,軽症7例、中等症12例、重症3例(13%)であり、酸素吸入を必要とした症例はなかった。 まず、新型コロナ発症から回復までの腸内細菌叢の変化を調べるため、患者から得られた便サンプルを採取日により発症7日以内(10サンプル)、8~14日(17サンプル)、15~21日(7サンプル)、21日以降(6サンプル)の4群に分類し、細菌叢のもつ16SrRNAシークエンス解析を実施した。 その結果、発症直後から腸内細菌叢は徐々に変化し、症状発現後8~14日目にもっとも大きな変化が観察された。 ヒトの腸内で存在する4つの主要な門(細菌グループ)であるファーミキューテス、プロテオバクテリア、バクテロイデテス、アクチノバクテリアのなかで、新型コロナ患者ではファーミキューテス門の存在量が、発症から8~21日目に減少のピークがみられ、その後に回復していた。その他の3門に関しては、発症2~3週にかけて徐々に増加が観察された。 つまり、感染後、患者体内(腸内)では門レベルの大きなグループでの動きが起きていることが明らかになった。

腸内細菌叢の変化は炎症性サイトカインのレベルと相関

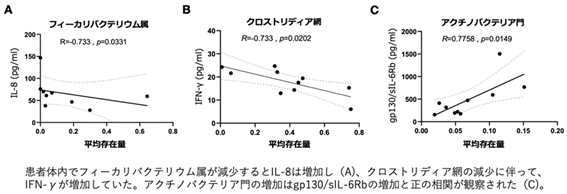

腸内細菌叢の変化が免疫反応に寄与している可能性があることから、患者の血漿中サイトカイン濃度と腸内細菌叢の変化との相関解析を行った。 その結果、ファーミキューテス門に属するフィーカリバクテリウム属とクロストリディア網の存在量が患者腸内で減少した際、IL-8およびIFN-γが上昇するという逆相関の関係が観察された。 また、アクチノバクテリア門の上昇は、IL-6と関連するgp130/sIL-6Rbレベルと正の相関が観察された。これらの観察により、感染後に観察される一部の細菌の動きは、患者体内で感染にともなって引き起こされる炎症と関連があることが示唆された。

新型コロナの発症・病態理解や重症化の予測と予防への貢献に期待

このように、新型コロナ患者の腸内細菌叢の組成は入院中に経時的に変化し、ファーミキューテス門に属する細菌群(腸管の恒常性の維持に関わるとされる)が減少する一方、フソバクテリア、大腸菌など、悪環境を示唆する一部の細菌の上昇が観察された。 こうした腸内細菌叢の変化は、Leaky gutと呼ばれる腸管透過性の上昇を誘発し、細菌や毒素が循環系に入り込み、全身性の炎症反応へとさらに悪化させる可能性がある。 「今回観察された一部の腸内細菌叢の変化は、炎症性サイトカインのレベルと相関していることから、この知見は、新型コロナ患者で観察された特定の腸内細菌叢の時間的変化を含め、病態と腸内環境の関連性を理解することの重要性、およびその必要性を強調するものです」と、研究グループは述べている。 東京大学大学院新領域創成科学研究科Correlation Analysis between Gut Microbiota Alterations and the Cytokine Response in Patients with Coronavirus Disease during Hospitalization (Microbiology Spectrum 2022年3月7日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。