【新型コロナ】社会的孤立はすべての世代の健康に悪影響 対面やオンラインでの交流でメンタルヘルス改善

社会的孤立は健康に悪影響をもたらす

ふだんから同居家族以外との接触がなく、社会的に孤立している人は、健康に悪影響があらわれることが、東京都健康長寿医療センターの調査で明らかになった。 社会的孤立(社会的接触の欠如した状態)による健康への悪影響は、すべての世代に及ぶという。一般的な健康、不安感や抑うつなどの精神的な健康に関連しており、成人の死亡原因のひとつであることが明らかになっている。 同センターの研究で、精神的な健康状態の悪化を抑制するためには、次のことが効果的であることが示された。(1) 高齢者だけでなく青壮年者でも、対面接触(直接、会うこと)、および非対面接触(電話やメールなど)は効果がある。

(2) 対面接触の方が、非対面接触のみの場合よりも、好ましい影響はより大きい。

(3) 中年者では、対面接触は、精神的健康状態についてではなく、主観的健康感の維持・向上に有意に影響する。 長引くコロナ禍で対面接触が制限させ、孤立してしまう人が増えている。研究グループは、「LINEやZoomなどのオンラインツールを早くから利用することも、接触や交流を増やし、社会的孤立を防ぐのに効果的である可能性があります」と指摘している。 研究は、東京都健康長寿医療センター研究所の社会参加と地域保健研究チームの藤原佳典研究部長らの研究グループによるもの。研究成果は、「International Journal of Environmental Research and Public Health」に掲載された。

社会的孤立の健康影響を高齢・中年・青壮で比較

日本では、昨年2月に英国に次いで2番目となる「孤独・孤立対策担当大臣」が設置されたが、社会的孤立に対処する戦略を提案するためには、社会的接触と健康関連問題の関係について詳しく調べる必要がある。 しかし、これまでも社会的孤立についての研究は行われているものの、健康問題に関連する年齢別のエビデンスは十分にはない。ほとんどの先行研究の参加者は高齢者であり、青壮年世代との比較に焦点をあてた研究は少ない。 社会的孤立が、ある世代に特徴的なのか、共通性はあるのかなど、三世代を調査し比較検討することが重要となる。 そこで研究グループは、▼接触なし(NC)に比べて、▼対面接触(FFC)、▼非対面接触(NFFC)が、どのようにその後の精神的健康や主観的健康感の低下に影響するかを、年齢層別に明らかにする研究を行った。 研究では、首都圏に在住している25歳以上85歳未満の人を対象とした、2年間の縦断データを調べた。2016年初回調査(T1)と2018年第2回調査(T2)にともに回答した1,751人のデータを分析した。 健康関連因子として、世界保健機関(WHO)が作成した「WHO-5精神的健康度」(得点範囲:0~25点、13点未満を不良)、および主観的健康感(自己評価による健康状態:良好 vs 不良)を用いて測定した。 社会的接触については、別居の家族・親戚・友人・隣人(すなわち、同居家族以外)と、(a) FFC(直接会う対面接触)頻度、(b) NFFC(電話・メール・手紙などによる非対面接触)の頻度を尋ね、同居家族以外の誰かと週1回以上接触しているか否かで判定した。 対象者を、「非対面接触の有無に拘わらず対面接触あり(FFC)」グループ、「非対面接触のみ(NFFC)」グループ、「接触なし(即ち孤立)(NC)」グループに分類し、高齢群(65~84歳)、中年群(50~64歳)、青壮年群(25~49歳)に分けて比較検討した。電話やメールでも効果はあるが、直接会って話す対面接触はより効果的

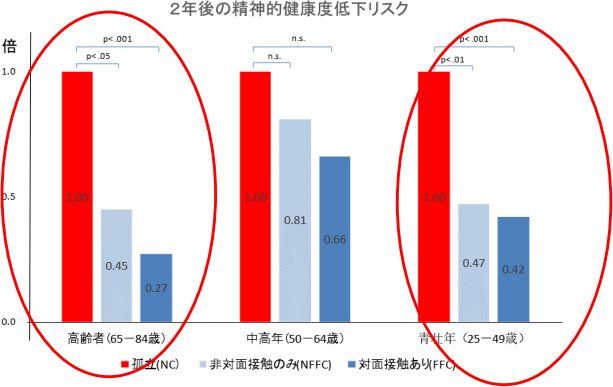

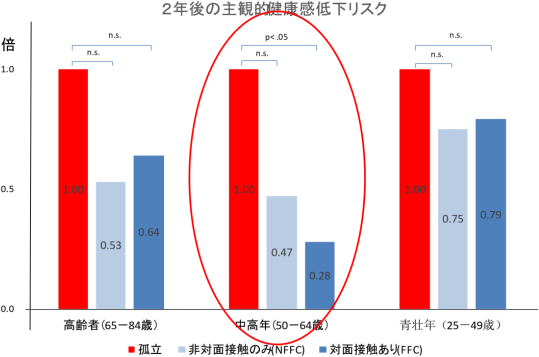

社会的接触の精神的健康度、および主観的健康感への影響が、年齢層別に異なるかを解析した結果、以下の関係性がみられた。 (1) 高齢群は、中年群、青壮年群に比べ、孤立者は少なかった(26.1%、37.3%、37.9%)。 (2) NC(孤立)グループと比べた、2年後の精神健康状態の低下リスクは、高齢群のNFFCグループでは5割弱(オッズ比(OR)=0.45、95%信頼区間(95% CI) 0.21-0.97)、FFCグループでは3割弱(OR=0.27、95% CI 0.14-0.51)にまで低下した。 青壮年群でも、精神健康状態の低下リスクは、FFCとNFFCのグループでともに、5割弱に低減した(OR=0.47、95% CI 0.25-0.88; OR=0.42、95% CI 0.23-0.74)。 (3) 非対面接触のみの場合よりも、対面接触の方が、精神健康状態の悪化のリスクを低減させる可能性がある。 つまり、高齢者と青壮年者では、対面接触(直接、会うこと)、および非対面接触(電話やメール)は、ともに効果があるが、直接会って話す対面接触はより効果的であることが示された。 (4) 中年群では、NC(孤立)グループと比べたFFCグループは、交絡因子(属性や生活背景・習慣など)で調整した後も、2年後の主観的健康感の低下リスクが3割弱に低減した(OR= 0.28、95% CI 0.10-0.80)。 つまり、中年者では、直接会う対面接触は、主観的健康感の維持・向上により影響しやすいことが明らかになった。

長引くコロナ禍で対面接触が制限 オンラインツールを活用して交流を

これまで、高齢者での社会的孤立(社会的接触の欠如した状態)と健康の関連については、多くの研究が発表されている。長引くコロナ禍の影響で、対面接触が制限されることによる、心身の健康への影響が危惧されている。 しかし、非対面接触は対面接触を代替できるか検討した追跡研究は少ない。さらに、世代ごとに比べた研究は、今回の研究以外にほとんどみられない。 今回の研究で、社会的に孤立した状態は、高齢者だけでなく、青壮年世代でも精神的健康に悪影響を及ぼすことが示された。 非対面接触であっても、その悪影響を緩和するのに効果的だが、とくに高齢者では対面接触が有効であることも分かった。 青壮年者は、対面と非対面ともに同程度に有効だが、これはLINEやZoomなどのオンラインコミュニケーションツールを利用する機会が多いことが影響していると考えられる。 高齢者も、コロナ終息後も外出が困難となり、対面接触の機会が少なくなる場合も想定されるので、そうしたコミュニケーションツールを早くから活用することが勧められる。 さらに青壮年者は、対面接触と非対面接触を、ともに適宜、活用することが重要としている。 東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加と地域保健研究チームInfluence of "Face-to-Face Contact" and "Non-Face-to-Face Contact" on the Subsequent Decline in Self-Rated Health and Mental Health Status of Young、Middle-Aged、and Older Japanese Adults A Two-Year Prospective Study (International Journal of Environmental Research and Public Health 2022年1月13日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。