花粉症をスマホアプリで収集した医療ビッグデータで解明 花粉症の人の特徴や行動を1万人強のデータから解析

より効果的な花粉症の予防・治療の方法が求められている

花粉症は日本で3,000万人が罹患する、もっとも多いアレルギー疾患で、患者数は増加し続けている。花粉症には、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、アトピー性皮膚炎など、多様な病態があり、その発症年齢、重症度、治療の有効度などは、個々によって大きく異なる。 しかし、これまで複数の診療科での花粉症に対する診療連携は、まだ達成されておらず、多様な花粉症の症状に対し、最適化された花粉症診療が進んでいないという課題がある。 花粉症の原因には、花粉以外にも、大気汚染物質などの環境要因、食事・喫煙・運動などの生活習慣、家族歴・年齢などが無数に関連している。そのため、従来の疫学研究では、これらの特徴と花粉症との関連を十分に検証することができていなかった。スマホアプリを活用し花粉症を解明

「アレルサーチ」は、順天堂大学大学院医学研究科眼科学講座が2018年に開発した、花粉症研究のためのスマホアプリ。花粉症の症状、アレルギー性結膜炎の充血度合い、花粉症による生活の質や労働生産性への影響などの評価ができる。 花粉の飛散量やPM2.5情報、ユーザーの花粉症症状のマップ表示(みんなの花粉症マップ)、花粉症症状の日記(花粉症ダイアリー)などを、アプリ上で表示することができる。このアプリの商標は、順天堂大学発のベンチャー企業であるInnoJinが保有している。 研究グループは今回の研究で、「アレルサーチ」を対象期間中(2018年2月1日~2020年5月1日)にダウンロードし、同意を得た1万1,284人を対象に、アプリを用いたクラウド型大規模臨床研究を通じて、花粉症に関する包括的なデータを収集・解析した。 研究は、順天堂大学大学院医学研究科眼科学の猪俣武範准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Allergology International」にオンライン掲載された。スマホアプリで収集した1万人強のデータから解析

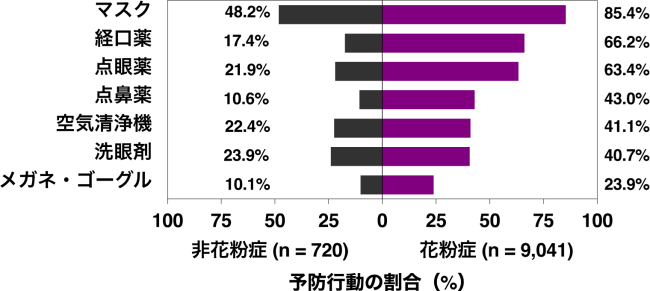

研究の目的は、花粉症のある人の特徴や、花粉症症状の強さと、関連する特徴を明らかにすること。 研究グループは、花粉症の重症度を、各4点満点の5項目の鼻症状スコア、4項目の非鼻症状スコアを用いて36点満点で評価。また、収集した年齢や性別といった基本情報や、既往歴、生活習慣、花粉症の有無といった情報と、花粉症のある人の特徴および花粉症症状の強さと関連する特徴を検証した。さらに、花粉症に対して行う予防行動について調査も実施した。 研究参加者の年齢は、中央値34歳(四分位範囲23~46歳)で、56.4%が女性。居住地域は、東京が22.2%、神奈川が9.5%、大阪が8.5%。また、研究参加者1万1,284人のうち、80.1%に花粉症の既往があった。どんな人が花粉症になり、どんな行動が重症化をまねくかが明らかに

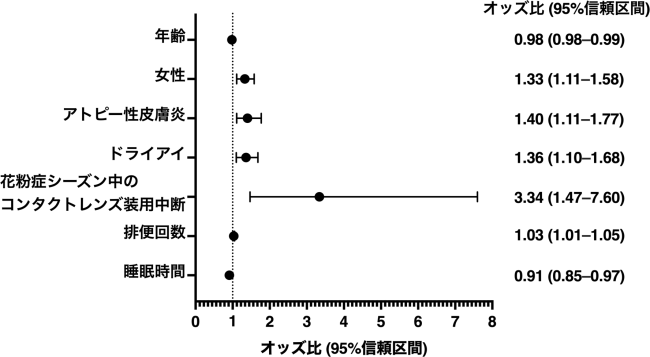

まず、花粉症の人と非花粉症の人を比較した結果、▼若年齢、▼女性、▼アトピー性皮膚炎、▼ドライアイ、▼花粉症シーズン中のコンタクトレンズの装用中断、▼排便回数が多いこと、▼短い睡眠時間が、花粉症のある人の特徴であることが明らかになった。 さらに、花粉症症状の強さと関連する特徴の検証では、「若年齢・女性・呼吸器疾患・ドライアイ・トマトアレルギー・花粉症シーズン中のコンタクトレンズ装用中断・喫煙習慣・ペット飼育」が、花粉症の重症度と正の関連を示すことが明らにとなった。スマホアプリを利用し1万人強のデータから解析

患者や市民も研究に参加 研究成果を分かりやすく発信

研究グループは、さらに研究を進めることで、花粉症の症状管理、重症化抑制や予防・治療が可能なスマホアプリの開発を目指すとしている。 今回の研究は、患者・市民参画(PPI)を取り入れながら進められたもので、具体的には、患者/患者家族に研究チームの一員「患者・市民委員」として参画してもらい、意見交換会を開催し、患者経験もしくはそれに近い経験をふまえて助言をしてもらい実践が重ねられた。 今回の成果について、患者・市民委員から次のようなコメントが寄せられたという。Individual characteristics and associated factors of hay fever: A large-scale mHealth study using AllerSearch (Allergology International 2022年1月30日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。