発酵「おから」が肥満と脂質代謝を改善 麹菌で発酵すると栄養が向上 大豆・発酵食品は日本の文化

廃棄されている「おから」を有効利用できないかを研究

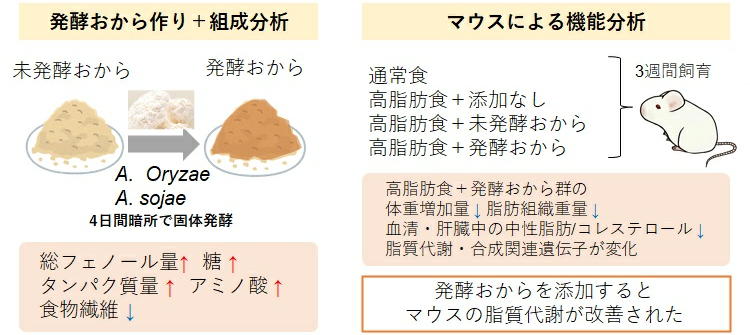

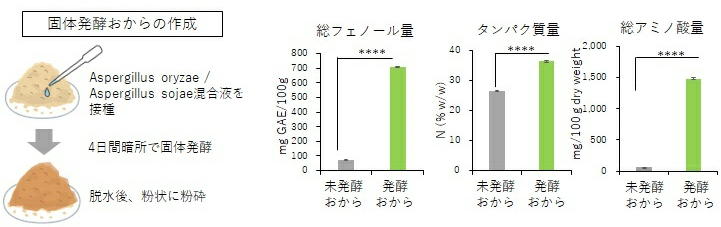

「おから」は、大豆から豆腐を作る過程で、豆乳を絞った際に残るかす。大豆が健康的な食品であることが知られ、大豆食品の需要が増えている。おからは大量に産業廃棄物として出ており、その利活用は課題となっている。 早稲田大学の研究グループは、麹菌のAspergillus oryzae(A. oryzae)とAspergillus sojae(A. sojae)を組み合わせ、固体発酵によっておからの機能性が向上することを発見した。これらは、清酒・醤油・味噌などの日本の伝統的な発酵食品の製造に用いられている代表的な麹菌だ。 おからを固体発酵させることで、有用成分が変化し、総フェノール量、タンパク質含有量、アミノ酸含有量といった栄養プロファイルが改善するという。 さらに、発酵おからは、抗肥満、脂質代謝異常の改善効果を示すことをマウスのモデルで確かめた。高脂肪食に発酵おからを混合することにより、マウスの脂質代謝が改善した。 今回開発した発酵おからは、肥満や脂質異常症を改善できる食材になる可能性があり、健康・環境・経済のすべての面でメリットがある。食品廃棄物の問題解決、有用な機能性食品の改良、SDGs(持続可能な開発目標)への貢献が期待されるとしている。 研究は、早稲田大学理工学術院先進理工学研究科の市川なつみ氏、同大学学術院の柴田重信教授、シンガポールの南洋理工大学のKen Lee准教授などの研究グループによるもの。研究成果は、「Metabolites」にオンライン掲載された。

発酵おからが脂質代謝を改善し、脂肪の蓄積を抑制

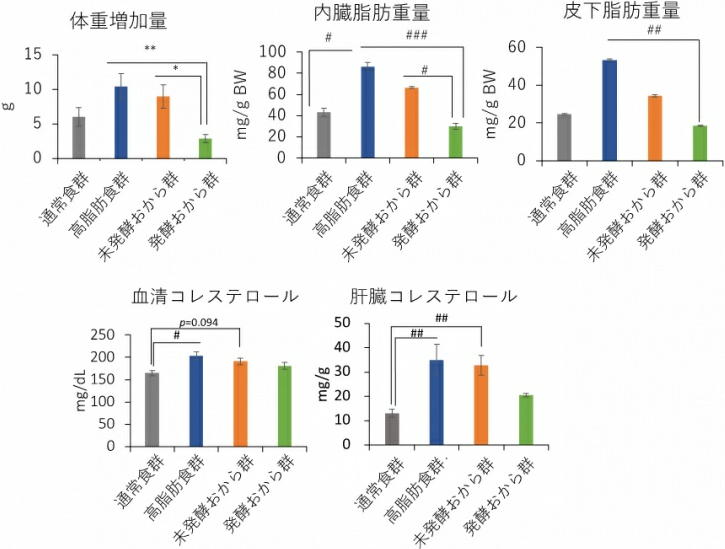

おからは食物繊維やタンパク質、ポリフェノールなどを含み、栄養価が高い。また、さまざまな食用微生物を用いた固体発酵により、おからの栄養成分が向上することも知られている。 しかし、発酵おからは機能性食品としての利点があるにも関わらず、これまで肥満に対する効果について調査した研究は限られていた。さらに、おからは廃棄処理が多く、その利活用が課題となっている。 そこで研究グループは、発酵おからの機能性を検証することで、食品廃棄物の問題と肥満予防を同時に解決できるのではないかと考えた。 固体発酵させることで栄養構成が向上した発酵おからが、実際に肥満に対してどのような影響を与えるかを調べるために、高脂肪食に発酵おからを混ぜ、マウスの脂肪重量や血清パラメータなどを測定した。 マウスを(1)通常食、(2)高脂肪食+カロリーコントロール食、(3)高脂肪食+未発酵おから、(4)高脂肪食+発酵おからの4群に分け、各群に与えて3週間飼育した。 その結果、発酵おからは未発酵おからと比較して、脂肪蓄積と体重増加を抑制することが分かった。また、発酵おからの添加により肝臓中、血清中のコレステロールが減少した。 脂質の代謝や合成に関わる遺伝子発現が変化していたことから、発酵おからは脂質代謝を改善することにより、脂肪蓄積や体重増加を抑制することが示唆された。 発酵おからが脂質代謝を改善 脂肪蓄積や体重増加を抑制

発酵おからが脂質代謝を改善 脂肪蓄積や体重増加を抑制

日本の文化である大豆製品・発酵食品のさらなる発展を期待

このように研究グループは、日本の伝統的な麹菌を用いた固体発酵により、機能性の高いおからを開発することに成功した。固体発酵おからは、栄養成分が増加し、脂質代謝を改善することが明らかになった。 「世界人口の3分の1近くが過体重や肥満である現代で、肥満問題の解消は急務であり、研究で開発した発酵おからは、機能性食品としての実用化が期待できます」と、研究者は述べている。 さらに、「おからの廃棄問題は日本のみならず、今回共同研究したシンガポールにおいても深刻な問題であり、機能性改善により食品産業でのおからの利用が進めば、環境と経済の両面で廃棄問題の解決、SDGs(持続可能な開発目標)にも貢献できる可能性があります」としている。 今後の課題としては、実際に固体発酵おからのどの栄養素が脂肪蓄積に大きく寄与したのかを解明することで、より高機能な発酵おからの開発につなげられるとしている。また、固体発酵おからの安全性の検証、風味の検証、さらには詳細な作用機序解明など、実用化に向けて課題がある。 「近年、健康志向が高まっていることも受け、日本の文化でもある大豆製品、発酵食品のさらなる発展が期待されます」と、研究者はコメントしている。 早稲田大学先進理工学研究科電気・情報生命専攻 柴田研究室Solid-State Fermented Okara with Aspergillus spp. Improves Lipid Metabolism and High-Fat Diet Induced Obesity (Metabolites 2022年2月23日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。