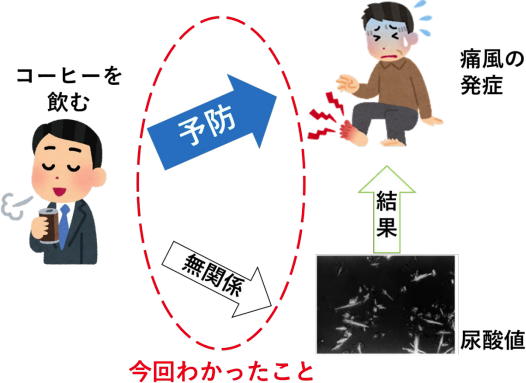

「コーヒーを飲む」習慣が痛風の発症を減らす? 尿酸値とは関係なく痛風リスクが低下

痛風は糖尿病や肥満とも関連が深い

昨今のコロナ渦の影響で、ストレスや体重増加による生活習慣病の増加が指摘されている。生活習慣病のひとつとされる「痛風」は、血清尿酸値が高い「高尿酸血症」を放置すると発症する疾患だ。 「痛風」は、多量の尿酸が体内にたまって、これが主に足の親指の関節などに結晶化して起こる。ある日突然に関節が腫れて、激しい痛みに襲われることから、「風が吹くだけで痛む」とも言われている。痛風はメタボや肥満、高血圧・脂質異常症・2型糖尿病などとも関連が深い。 コロナ渦以前の日本でも、食生活の欧米化や高齢化にともない患者数は増加しており、現在、無症状の高尿酸血症患者は約1,000万人、痛風患者は約100万人いるといわれている。とくに大量に飲酒する中高年の肥満男性に発症しやすいことが知られている。 一方で、近年の分子遺伝疫学の進展により、高尿酸血症や痛風の発症には、生活スタイルなどの環境要因だけでなく、遺伝的な要因も強く影響することも明らかになっている。 通風を予防・改善するために生活スタイルの改善が効果的とされており、どのような生活をすると予防できるのか、解明が期待されている。「コーヒーを飲む」習慣が痛風リスクを軽減

メンデルランダム化解析によりコーヒーと痛風の因果関係を解明

研究は、防衛医科大学校の中山昌喜講師、河村優輔医官、松尾洋孝教授、大阪大学の白井雄也医師、岡田随象教授らの研究グループによるもの。研究成果は、医学誌「ACR Open Rheumatology」に掲載された。 国内の研究施設に所属する9人の研究者による多施設共同研究として実施され、9つの食習慣については日本人約17万人を、血清尿酸値については12万人を、さらに痛風の日本人男性約3,000人をそれぞれ対象にGWAS(ゲノムワイド関連解析)が実施された。 今回採用されたメンデルのランダム化解析は、遺伝子研究によるゲノム情報をもとに、関連のある環境因子(コーヒーを飲む習慣の有無)と疾病のリスク(痛風)との因果関係を推定する統計学的手法。 この手法は、ゲノム情報は生まれつき環境因子の影響を受けず、ランダムに分配されるという「メンデルの独立の法則」を前提としている。これにより、2つの因子の関連を比べる従来の観察研究で課題となっていた交絡因子(見かけ上の関連をもつ第3の因子)の影響を受けにくく、因果関係を特定しやすくなった。 また、ゲノムワイド関連解析は、ヒトゲノム全域にわたり遺伝子多型を検索し、病気などとの関連を統計的に調べる方法。 今回研究は、以前の報告で使用された欧米のデータの再解析として、「コーヒーを飲む習慣と痛風の発症」の因果関係について、遺伝子変異の多面性を考慮した、はじめて正確なメンデルランダム化解析により解明したもの。 防衛医科大学校の松尾洋孝教授らの研究グループは、機能・局在解析などとあわせ、新規の尿酸輸送体遺伝子を複数個報告してきただけでなく、臨床診断された痛風患者を対象とした痛風のGWASにより、数多くの痛風関連遺伝子座を同定してきた。 これまでにいくつも痛風・高尿酸血症と関連する遺伝子が報告されており、代表的なものとして、ABCG2遺伝子などがある。 防衛医科大学校分子生体制御学講座Coffee consumption reduces gout risk independently of serum uric acid levels: Mendelian randomization analyses across ancestry populations (ACR Open Rheumatology 2022年3月29日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。