女性は魚を食べると月経痛を軽減できる可能性 魚のDHAとEPAが作用? 週1回以上の魚食で月経痛は減る

魚のDHAやEPAに抗炎症作用 月経痛の原因物質の作用を減少

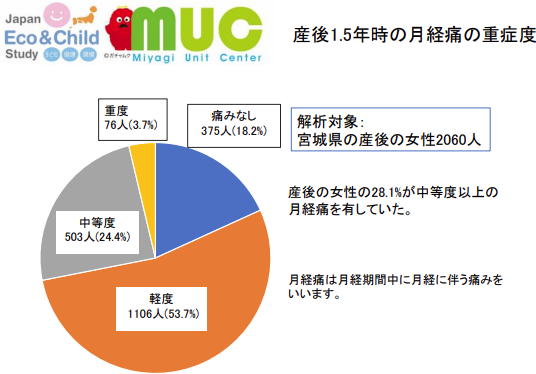

研究は、東北大学病院婦人科学分野の横山絵美助教、東北医科薬科大学医学部衛生学・公衆衛生学教室の目時弘仁教授、近畿大学東洋医学研究所の武田卓教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「PLOS ONE」にオンライン掲載された。 「月経困難症」は、月経期間中に月経にともない起きる病的な状態で、下腹部痛や腰痛など、一般的に月経痛と呼ばれる症状が主症状となる。月経がはじまる12歳頃から閉経前の45歳くらいまでの女性に多くみられる婦人科疾患だ。 月経痛は、その痛みにより、しばしば女性の生活の質に大きな悪影響をもたらすため、治療として一般的に痛み止めが服用されている。 近年の報告で、魚を摂取すると、魚に含まれるドコサヘキサエン酸(DHA)やエイコサペンタエン酸(EPA)の抗炎症作用により、炎症性の痛みの原因ともなる「プロスタグランジン」の作用を減少させる効果があるとされている。 プロスタグランジンは、痛みや発熱をおこす生理活性物質のひとつ。プロスタグランジンが過剰分泌されることにより疼痛が増強する。代表的な鎮痛剤である非ステロイド性抗炎症薬は、プロスタグランジンの合成を抑制することで鎮痛作用と解熱作用をもたらす。産後の女性の28.1%に中等度以上の月経痛がある

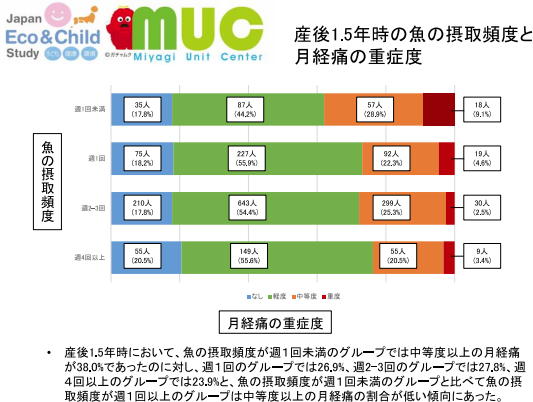

魚をよく食べている女性は中等度以上の月経痛が少ない

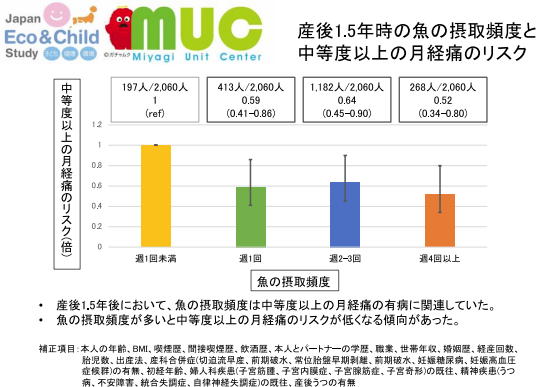

今回の研究は、「子供の健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」の一環として実施されたもの。2011年~2014年にかけて日本で行われたエコチル調査の全国データから、宮城ユニットセンターに登録された2,060人の女性を調査対象とし、最終出産から1.5年後に、魚の摂取頻度と月経痛の関連を調査した。 産後1.5年時の月経痛の重症度を調査した結果、産後の女性の28.1%に中等度以上の月経痛があったことが分かった。 解析した結果、魚を食べる頻度の高い女性で、月経痛は少ないことが明らかになった。 中等度以上の月経痛があった割合は、魚の摂取頻度が「週1回未満」の女性では38.0%なのに対し、魚の摂取頻度が「週1回」の女性では26.9%、「週2~3回」の女性では27.8%、「週4回以上」の女性では23.9%となった。 さらに、魚の摂取頻度と中等度以上の月経痛があるリスクを解析したところ、魚の摂取頻度が週1回以上の女性は、中等度以上の月経痛を有するリスクが低いことが分かった。 これらの結果は、女性の月経痛と関連性の高い、子宮筋腫や子宮内膜症などの婦人科疾患の既往歴や年齢、学歴、収入など社会経済要因を考慮しても変わらなかった。

女性は魚を食べることで月経痛を軽減できる可能性が

Association of fish intake with menstrual pain: A cross-sectional study of the Japan Environment and Children's Study (PLOS ONE 2022年7月21日)

子供の健康と環境に関する全国調査(エコチル調査) (環境省)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。