【新型コロナ】自殺の多い地域が明らかに 自殺には地域格差が 地域の特性に応じた自殺対策の推進へ

市町村と都道府県による連携で自殺対策を推進

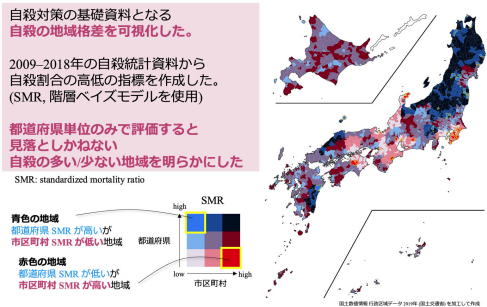

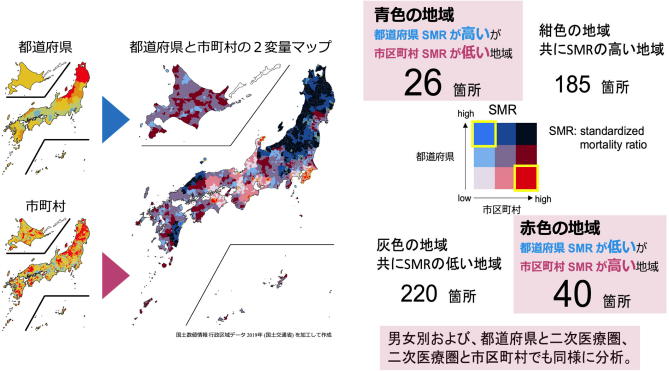

九州大学は、⾃殺対策計画の基礎資料となる⾃殺の地域格差を可視化したと発表した。政策単位(市町村、⼆次医療圏、都道府県)間の⾒え⽅の違いを検証し、都道府県単位のみで評価すると⾒落としかねない⾃殺の多い/少ない地域を明らかにした。 日本はG7先進国のなかで、もっとも自殺死亡率が高く、自殺対策は重要な政策課題のひとつとなっている。そこで、2016年の⾃殺対策基本法の改正により、すべての都道府県と市町村に⾃殺対策計画の策定が義務付けられた。 厚生労働省の地域自殺対策計画策定のガイドラインには、市町村と都道府県による連携の必要性が明記され、それぞれが強力に、かつたがいに連携して総合的に自殺対策を推進するよう求められている。 さらに、2017年の第3次自殺総合大綱では「地域自殺実態プロファイル」がそれぞれの自治体に配布されるようになり、計画策定の基礎資料となっている。 こうした取り組みもあり、日本の自殺者数は1998~2011年まで3万人を上回っていたが、2021年は年間2万1,007人と、2万人前半まで緩やかに減少した。しかし、国際的には依然として日本の自殺死亡者は多く、さらなる対策が求められている。自殺対策が成功している地域と失敗している地域で差がある

自殺の多い地域と少ない地域が明らかに

都道府県単位のみで評価すると見落としかねない

自治体の自殺対策がうまくいっている地域に着目

男女別および、都道府県と二次医療圏、二次医療圏と市区町村でも分析

都道府県単位の評価では見えにくい「自殺の多い地域」を可視化

今回の研究で浮き彫りにされた「政策単位間の自殺の地域格差」が、自殺の要因をより詳細に検討するための基礎資料として活用されることが期待される。 地域格差の認められる地域と、隣接する地域は、地理的・社会経済的な背景構造が類似していると考えられ、それぞれの地域を比較・分析することで、その地域の自殺のリスク・保護要因を解明できる可能性がある。 加えて、政策立案者や研究者は、都道府県のみの分析では見落としかねない、「自殺の多い/少ない地域」があることに注意し、都道府県単位で行われた過去の研究も、市区町村や二次医療圏といった、より詳細な地域で分析を検討する必要性のあることが示された。 「本研究成果をもとに、地域格差を把握し、市町村は地域の特性に応じた自殺対策を推進することが期待されます。都道府県は市区町村・二次医療の双方において特定の行政権があることから、二次医療圏など市町村の圏域を越えた地域との連携協力を発展する役割を果たすことが期待されます」と、研究グループでは述べている。 研究は、九州大学キャンパスライフ・健康支援センター健康科学部門の香田将英講師、千葉大学予防医学センター/国立長寿医療研究センター老年学評価研究部の近藤克則教授、国立長寿医療研究センターの高橋聡外来研究員、浜松医科大学の尾島俊之教授、東京理科大学の篠崎智大講師、芝浦工業大学の市川学准教授、岡山大学の原田奈穂子教授、宮崎大学の石田康教授の研究グループによるもの。研究成果は、「PLOS Global Public Health」に掲載されている。 九州大学キャンパスライフ・健康支援センター千葉大学予防医学センター

国立長寿医療研究センター

Spatial statistical analysis of regional disparities in suicide among policy units in Japan: Using the Bayesian hierarchical model (PLOS Global Public Health 2022 年8⽉15⽇)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。