「果物」を食べるとうつ病リスクが3分の1に減少 フラボノイドなどの果物の天然成分がうつに予防的に働く?

野菜や果物の摂取がうつ病に予防的に働く可能性

こころの不調のなかでも、うつ病は、障害によって失われた健康的な生活の年数が循環器疾患と同じ程度で、個人にとっても国全体にとっても負担が大きい。 これまでの研究で、野菜や果物の摂取が、うつ病に予防的に働く可能性が示されている。とりわけフラボノイドという天然由来のポリフェノール化合物は、脳由来の神経栄養因子や、酸化ストレスと神経炎症の抑制作用により、抗うつ効果をもつことが示唆されている。 そこで国立がん研究センターなどは、「JPHC研究」の一環として、日本人を対象に、野菜・果物およびフラボノイドの豊富な果物の摂取が、うつ病のリスク低下と関連するかどうかを調べた。 「JPHC研究」は、日本人を対象に、さまざまな生活習慣と、がん・2型糖尿病・脳卒中・心筋梗塞などとの関係を明らかにする目的で、国立がん研究センターを中心に実施されている多目的コホート研究。20年以上にわたり、追跡調査が行われている。 今回の研究は、同センターと国立精神・神経医療研究センターなどでの研究グループによるもの。研究成果は、「Translational Psychiatry」に掲載された。果物をよく食べている人はうつ病リスクが0.34倍に減少

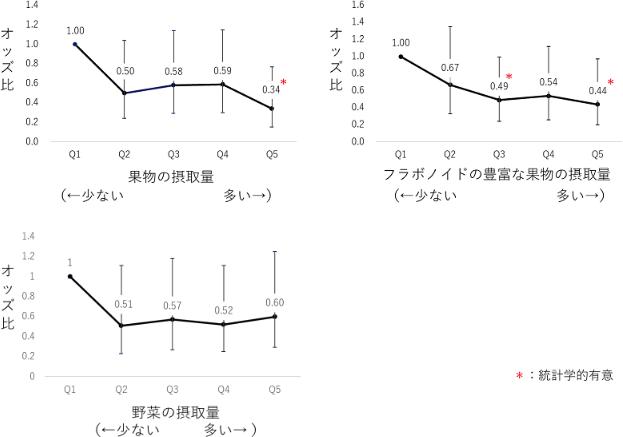

研究グループは、1995年と2000年に行った2回の食事調査アンケートに回答し、2014~2015年にかけて実施した「こころの検診」に参加した1,204人を対象に調査をした。 2回のアンケートから、野菜・果物およびフラボノイドの豊富な果物の摂取量の平均値を計算し、それぞれについて人数が均等になるよう5グループに分け、摂取量がもっとも少ないグループを基準とし、他のグループのうつ病発症リスクとの関連を調べた。 その結果、1,204人のうち93人がうつ病と診断されたが、果物の摂取量がもっとも少ないグループと比較して、摂取量がもっとも多いグループでは、うつ病の発症は0.34倍(95%信頼区間 0.15~0.77)となり、果物をよく食べているとうつ病の発症が少ないことが示された。 また、フラボノイドの豊富な果物の摂取量がもっとも少ないグループと比較して、摂取量がもっとも多いグループでは、うつ病の発症は0.44倍(95%信頼区間 0.20~0.97)となり、やはりうつ病の発症が少なかった。 なお研究では、認知症によって引き起こされたうつ症状と区別するため、認知症を合併している人は除外された。うつ病のリスクが0.34倍に減少

果物の栄養の抗酸化作用がうつ病の発症に対し予防的に働く可能性

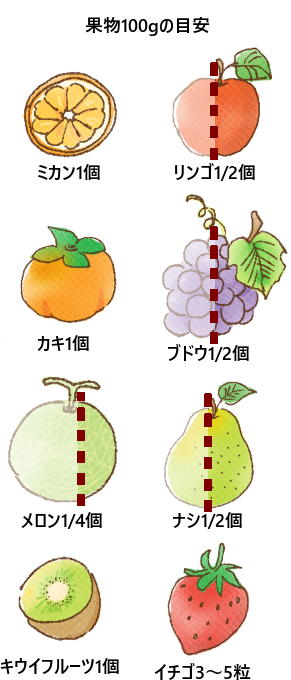

糖質の少ない果物を選んで食べる

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター

Association between vegetable, fruit, and flavonoid-rich fruit consumption in midlife and major depressive disorder in later life: the JPHC Saku Mental Health Study (Translational Psychiatry 2022年9月26日) Study: Adding color to your plate may lower risk of cognitive decline(米国神経学会 2021年7月28日)

Long-term Dietary Flavonoid Intake and Subjective Cognitive Decline in US Men and Women(Neurology 2021年7月28日)

People who eat a healthy diet including whole fruits may be less likely to develop diabetes(米国内分泌学会 2021年6月2日)

Associations between fruit intake and risk of diabetes in the AusDiab cohort(Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2021年6月2日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。