高齢者の「精神的フレイル」を簡易に検査 うつや不安症を尿検査で判定できる可能性 早期介入で改善

最終代謝産物である尿に着目

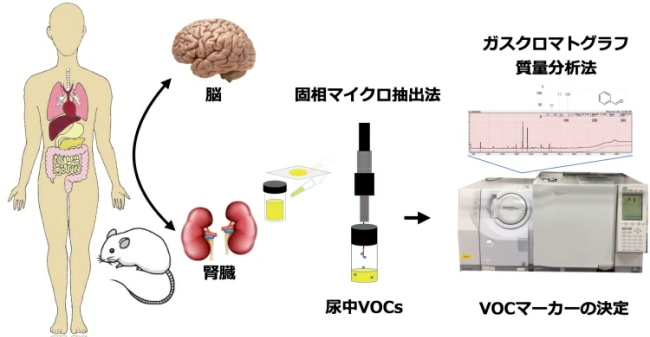

研究は、京都産業大学生命科学部の加藤啓子教授らの研究グループが、弘前大学医学部社会医学講座 の井原一成教授、東京都健康長寿医療センターの河合恒研究員らと共同で行ったもの。研究成果は、「Discover Mental Health」にオンライン掲載された。 フレイルとは「健康と要介護の中間の状態」を示し、▼精神的フレイル(うつ・不安症)、▼身体的フレイル(サルコペニア)、▼社会的フレイル(ひきこもり)の3因子が挙げられる。高齢者は、うつ病や不安障害の罹患率が高く、これらはフレイルの進行リスクも高める。 フレイルの3つの因子を早期発見し、適切な介入を行うことで、要介護状態への移行を阻止し、自立した健康な生活に戻すことができると期待されている。しかし、3つの因子のなかでも、精神的フレイルは診断がとくに難しく、簡易的な診断方法が切望されている。 一方、東京都健康長寿医療センターは、地域高齢者の包括的生活機能の調査である「お達者健診」を2011年から実施している。同研究では、フレイルの進行では、加齢にともなう代謝変化もリスクになるとして、最終代謝産物である尿に着目し、尿中揮発性有機化合物である「VOCs」の解析もしている。尿は、体の代謝産物のなかでも最終代謝産物を含み、その産生経路を遡って解析することで、体内の代謝負荷を捉えられると考えられている。 研究グループは、2015年度の「お達者検診」で、東京都板橋区内に在住の66~88歳の男性265人と女性374人を対象に、コホート調査を実施した際に提供された尿を用いて研究を行った。

尿中揮発性有機化合物「VOCs」を解析 うつ・不安症のバイオマーカーを同定

まず、精神科医が大うつ病および/または不安症に罹患していると診断した9人の高齢者から提供された尿に含まれるVOCsを分析し、157種の揮発性有機化合物を検出し、その中からとくに5種のうつ・不安症のバイオマーカーを同定した。 その5種のバイオマーカーとは「dimethyl sulfone」「phenethyl isothiocyanate」「hexanoic acid」「texanol」「texanol isomer」。これを、受信者動作特性曲線(ROC)を用いて解析した結果、5種すべての正確さが70%以上であり、感度も高いことが判明した。 5種のうち3種の結合インデックス(SPSSを用いた線形回帰解析により得た"標準化されていない予測値")を独立変数に、GRID ハミルトンうつ病評価尺度21項目(GRID-HAMD)を従属変数に、グラフを作成したところ、ピアソン相関係数が0.84(p=0.047)となり、高い相関が示された。3種の揮発性バイオマーカーが大うつ病の判定に有効であることが示された。 研究グループは、今回の研究に先駆けて、うつ・不安症モデルマウスと側頭葉てんかんモデルマウスのバイオマーカー群を発見し報告している。そこで、今回のヒトの結果をマウスモデルの結果と比較したところ、うつ・不安症バイオマーカーは、ヒトとマウスで類似の代謝経路を通り、尿での最終代謝産物となっていることが判明した。 このヒトとマウスの代謝経路の類似性は、これらのマウスモデルが、ヒト食品の機能性評価や薬理試験の評価試験に有用であることを示唆している。「感度=1」は偽陰性がないこと

尿中バイオマーカーと食事の嗜好性も関連付け

「今回の研究により、高齢者のうつ・不安症を検出する新規揮発性尿中バイオマーカーを発見しました。今後は、非侵襲性の簡便な尿検査キットの開発を目指し、より多くの高齢者に試していただけるよう、工夫を進める必要があります」と、研究グループでは述べている。 さらに、ヒトとマウスで類似の代謝経路を通り、尿中に排泄されるバイオマーカーの起源や体内動態、さらには、うつ・不安症の発症と関連する生理学的な意味の解明が、今後の課題になるとしている。 研究グループは今回の研究で、揮発性尿中バイオマーカーを、検査の対象となった高齢者の食事の嗜好性と関連付けた検討を行っている。油脂の摂取頻度の高い高齢者は、(1)〜(3)の結合インデックスが低い傾向がみられ、とくに緑黄色野菜や海藻の摂取頻度の高いうつ・不安症の高齢者は、(1)〜(3)の結合インデックスが高い傾向がみられた。 「食事の嗜好性については、情動による影響と生理学的反応の両方向から考察する必要性があると考えられます。こういった一連の課題を解決するために、高齢者の尿を対象としながら、マウスモデルを用いた実験系を併用することで、食品の機能性評価、創薬研究にも貢献できると考えています」としている。 京都産業大学生命科学部板橋お達者健診(コホートおよび介入研究) (東京都健康長寿医療センター)

A novel set of volatile urinary biomarkers for late-life major depressive and anxiety disorders upon the progression of frailty: a pilot study (Discover Mental Health 2022年10月27日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。