【特定健診】メタボ健診はうつ病のリスク判定にも有用 メタボの要素が増えるごとにうつ判定が上昇

特定健診はうつ病リスクを特定するのにも有用

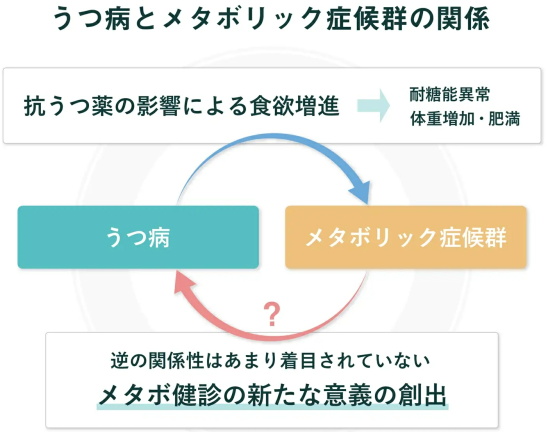

名古屋大学などは、▼高血圧、▼脂質異常、▼耐糖能異常、▼20歳からの10㎏以上の体重増加や現在の肥満は、うつ病の発症リスクと関連しており、働き盛り世代を対象とした特定健診(メタボ健診)は、心臓病や脳卒中といった心血管疾患だけではなく、うつ病発症の高リスク群を同定することにも寄与できるという新たな意義があることを明らかにした。 特定健診では主眼が置かれているのは、心臓病や脳卒中などの心血管疾患の危険因子であり、ハイリスク群を早期に同定することで、これらに対する予防的アプローチを向上できると考えられている。 しかし、働き盛りの世代では、「不眠」「不安障害」「適応障害」「うつ病」などの精神疾患による負荷が、個々の健康を害するだけでなく、労働生産性の低下などの社会的な問題にもつながる深刻な問題になっている。 また、日本ではうつ病に対して、医療機関を受診して治療を受ける割合が諸外国に比べて低いなどの課題もある。そのため、うつ病のリスクの高い集団を同定する効果的な方法を開発することが求められている。 一方、2型糖尿病や肥満などのメタボリックシンドローム(MetS)の要素がうつ病の治療にともない合併しやすい病態であることは以前から知られており、近年は糖尿病や肥満などがうつ病の発症に関連するという報告も増えている。

メタボ「あり」ではうつ病リスクは1.53倍に上昇 要素が増えるごとに関連が強まる

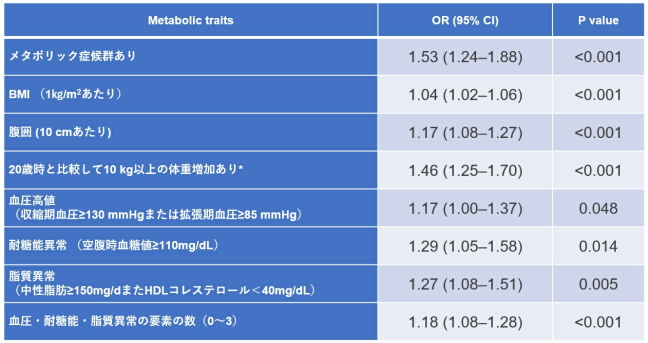

そこで研究グループは、特定健診がうつ病の発症の高リスク群を同定するのに役立つという仮説を立て、医療データの解析や生活習慣病の重症化予防支援事業などを手掛けるPREVENTの有する健康保険・特定健診データを用いて、その仮説を検証した。 PREVENTに蓄積された二次データをもとに、2014年~2019年に健康診断を受けた人を対象に、抗うつ薬(選択的セロトニン再取り込み阻害薬、セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬、ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬のいずれか)を開始することをうつ病の発症と定義し、そのリスク因子を探索する研究を行った。 合計8万人ほどの対象者の人のうち、研究開始時点から少なくとも2年間抗うつ薬を使用しておらず、期間中に抗うつ薬を開始した場合を新規抗うつ薬開始とし、これを抗うつ薬を開始しなかった集団と比較し、背景因子の違いを比較した。 その結果、MetSのいずれの要素をもつ場合も、そしてその要素が増えるごとに、抗うつ薬の開始との関連が強くなり、特定健診がうつ病のリスクが高い集団を特定するのに有用であることが明らかになった。 抗うつ薬使用のオッズ比は、「MetSあり」の集団では1.53(95%信頼区間 1.24~1.88)、「BMI(1kg/m²あたり)」では1.04(同 1.02~1.06)、「腹囲(10cmあたり)」では1.17(同 1.08~1.27)、「血圧高値(収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上)」では1.17(同 1.00~1.37)、「耐糖能異常(空腹時血糖値110mg/dL以上)」では1.29(同 1.05~1.58)、「脂質異常(中性脂肪150mg/dL以上またはHDLコレステロール40mg/dL未満)」では1.27(同 1.08~1.51)、「20歳から10kg超の体重増加」では1.46(同 1.25~1.70)となった。メタボリックシンドロームおよび関連指標は新規抗うつ薬の開始と関連している

健康診断の新しい意義を発見 メタボとうつ病との関連を明らかに

研究は、名古屋大学医学部附属病院先端医療開発部データセンターの今泉貴広特任助教、同大学予防早期医療創成センターの吉田安子特任教授、大学院医学系研究科病態内科学講座腎臓内科学教室の丸山彰一教授、医学部附属病院先端医療開発部データセンターの安藤昌彦病院教授、PREVENTの萩原悠太氏らが共同で行ったもの。研究成果は、「Scientific Reports」に掲載された。 「これまでの研究では、特定健診は主にメタボリックシンドロームをもつ対象者を特定し、保健指導を行うことに主眼が置かれていました。しかし近年、メタボをもつ対象者に対する保健指導の効果が限定的であるとする報告が出されるなど、有効性が疑問視されることもありました」と、研究グループでは述べている。 「しかし、今回の研究は、これまで注目されてこなかったメタボとうつ病との関連を明らかにしただけでなく、健康診断の新しい意義を見出すことにつながったと考えています。日本ではうつ病患者さんが適切な医療を受ける機会が諸外国に比べて低いことが知られています。今回の研究成果により、特定健診の段階でうつ病の危険因子を認識し、受診勧奨につなげていくことができるのではないかと期待されます」としている。 名古屋大学医学部附属病院 先端医療開発部医療統計とStataプログラミングの部屋

Identifying high-risk population of depression: association between metabolic syndrome and depression using a health checkup and claims database (Scientific Reports 2022年11月3日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。