若い人でも「脂肪性肝疾患」が増えている 若年男性の17%がNAFLD 若年世代も健診と保健指導が必要

23歳の若年成人男性の1割以上が「脂肪性肝疾患」

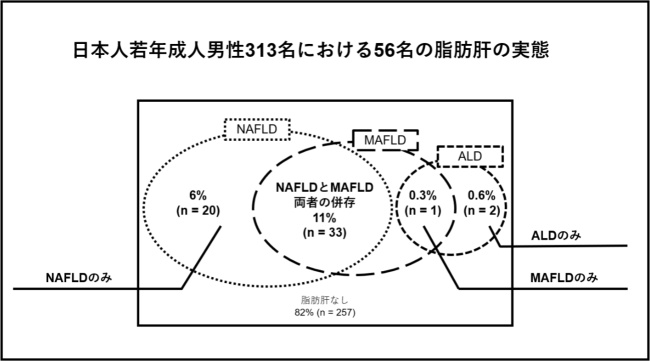

岐阜大学保健管理センターが、平均年齢23歳の若年成人男性313人を対象に検査したところ、17%で「非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)」が、11%で「代謝異常に関連する脂肪性肝疾患(MAFLD)」が、1%で「アルコール関連肝疾患(ALD)」がそれぞれみられた。 「健康診断は、若年世代の脂肪性肝疾患を早期発見する貴重な機会であり、健康診断結果にもとづく生活習慣の是正が健康寿命の延長に寄与することが期待されます」と、研究グループでは述べている。 「若いうちから栄養や運動などの生活改善を指導することで、肝疾患への介入につながり、肝硬変、肝発がん、心臓血管疾患などを効果的に予防できるとみられます」としている。非アルコール性のNAFLDは肥満・メタボ・2型糖尿病とも関連が深い

肥満者の数が増えており、過剰な飲酒により引き起こされる脂肪性肝疾患や、それにともない肝硬変、肝がん、心臓血管病などが増えると懸念されている。 そこで岐阜大学の研究グループは、若年成人男性の「代謝異常に関連する脂肪性肝疾患(MAFLD)」、「非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)」、「アルコール関連肝疾患(ALD)」の現状と健康診断におけるスクリーニング法を明らかにした。 「MAFLD」は、2020年に提唱された脂肪性肝疾患の新しい概念。脂肪肝に加えて、肥満・2型糖尿病・2種類以上の代謝異常のいずれかが併存することで診断される。脂肪性肝疾患の高リスク因子を包括した疾患定義であり、肝硬変・肝発がん・心血管疾患の高リスク患者を効率的に発見・治療できるようになると期待されている。 一方、脂肪肝はこれまでNAFLDとALDに大別されてきた。NAFLDは、アルコールやウイルスを原因としない脂肪肝の総称で、肥満やメタボリックシンドローム、2型糖尿病とも関連が深い。 またALD、はアルコールの常用により引き起こされる肝臓疾患。日本では肝硬変症の成因の25%をALDが占めるとみられている。 研究グループは今回、健康診断を受診した男子大学院生313人を対象に、MAFLD・NAFLD・ALDの現状について調査した。 その結果、平均年齢23歳の若年成人男性で、NAFLDは17%に、MAFLDは11%に、ALDは1%に、それぞれみられた。

若年世代にも健康診断結果に応じた保健指導が必要

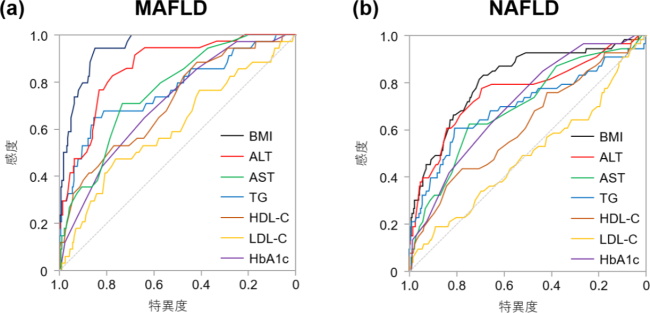

研究は、岐阜大学保健管理センターの山本眞由美教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Scientific Reports」に掲載された。 「肝疾患につながる生活習慣を把握し、健康診断結果に応じた栄養・運動療法を提案することで、若年世代からの肝疾患への介入方法を確立し、肝硬変、肝発がん、心臓血管疾患を含めた予後改善につながることが期待されます」と、研究者は述べている。 若年世代では健康診断で腹部超音波検査を実施しないため、研究グループは今回、健康診断で測定する身体所見、血液生化学検査、問題飲酒についての質問票(AUDIT)のデータを用いて、これらの肝疾患をスクリーニングする方法を開発した。 「健康診断などの全例で腹部超音波検査を実施するのは困難であることもあり、実態調査は世界に類をみない貴重な研究成果となりました」としている。 「AUDIT」は、世界保健機関(WHO)により開発された問題飲酒者のスクリーニングテスト。問題飲酒の早期発見・介入を目的に利用されている。10項目の質問からなり、合計点で飲酒問題の程度を評価する。 また、「ALT」は、肝細胞の分布が多い酵素であり、肝細胞の破壊の際に血中濃度が上昇することから、肝障害の程度の指標として利用されている。 MAFLDとNAFLDについては、ALTと体格指数(BMI)がスクリーニングに有用な因子だが、ALDについては、身体所見や血液生化学検査からスクリーニングするのは困難であり、AUDITがスクリーニングできる唯一の方法であることが示された。非肥満者でも脂肪肝をきたす可能性が示唆された

健康診断は若年世代の脂肪性肝疾患を早期発見する貴重な機会に

今回の研究の参加者の平均年齢は23歳、平均BMIは21.2で、4%がアルコール20g/日以上を摂取している過剰飲酒者だった。 腹部超音波検査により、脂肪肝は全体の18%が有し、17%がNAFLD、11%がMAFLD、1%がALDと判定された。また、11%はMAFLDおよびNAFLDの両者を有していた。 一般的に日本人の約30%がNAFLDを有するとされているが、20代前半の若年成人男性では、健康診断などで腹部エコーを実施しないため、実態は明らかにされておらず、健康診断でのスクリーニング法についても明らかにされていなかった。 近年提唱されている、「MAFLD(代謝異常に関連する脂肪性肝疾患)」は、NAFLDの高リスク因子を包括した概念で、脂肪肝と「肥満」「2型糖尿病」「2種類以上の代謝異常」を併発することで診断され、NAFLDの高リスク因子を考慮することで、肝硬変、肝発がん、心血管疾患の発生リスクが高い患者を効率的にひろいあげられると期待されている。 また、肥満人口の増加にもとない、NAFLD(非アルコール性脂肪性肝疾患)は世界的に増加しており、日本でも増加することが見込まれている。近年の肝硬変の成因調査により、ALD(アルコール関連肝疾患)も増加していることが報告されている。 「本研究結果により、若年成人男性でも約1割以上にMAFLDあるいはNAFLDを認め、約1%がALDを有することが明らかとなりました。これらの肝疾患は生活習慣の是正により改善する可能性があり、食事・運動療法を含めた生活指導が必要である可能性が示唆されました」と、研究グループでは述べている。 「健康診断は、若年世代の脂肪性肝疾患を早期発見する貴重な機会であり、健康診断結果にもとづく生活習慣の是正が健康寿命の延長に寄与することが期待されます」としている。主な内容

- BMIと血清ALT値が独立したMAFLDに関連する因子であり、NAFLDについても同様の結果になった。ROC解析ではALTとBMIが他の血液検査項目よりも効率的にMAFLDおよびNAFLDを検出可能であることが示された。

- MAFLD検出では、感度、特異度、陽性的中率、陰性的中率がALT 26U/L以上で0.82、0.77、0.31、0.97になり、同様にNAFLDについては、ALT 23 U/L以上で0.94、0.34、0.69、0.77となった。

- 以上から、健康診断で一般的に測定するALT値が、若年成人男性のMAFLDおよびNAFLDのスクリーニングで有用な検査であることが明らかになった。

- また、BMIのカットオフ値はMAFLDが22.9、NAFLDが21.5であり、非肥満者でも脂肪肝をきたす可能性が示唆された。

- 血清ALT値については、MAFLD/NAFLDのない群、NAFLDのみの群、MAFLDのみの群、両者を有した群に群分けすると、両者を有した群はNAFLDのみの群に比べ、血清ALT値が高いことが分かった。血清ALT値は肝細胞障害の程度を反映することが知られており、研究結果からMAFLDはNAFLDよりも肝細胞破壊の程度が強いことが示唆された。

- 一方、ALDは血液性化学検査で検査値異常を来さない場合も多く、スクリーニング法と介入法が喫緊の課題となっている。研究でも血液性化学検査、飲酒以外の生活習慣はALDをスクリーニングでの有用性は示されなかった。

- さらにAUDITは、過剰飲酒およびALDのスクリーニングで唯一有用であることが示された。AUDIT 12点以上をカットオフ値とした場合のALDの検出は、感度、特異度、陽性的中率、陰性的中率が1.00、0.96、0.19、1.00になり、健康診断でAUDITを追加することが問題飲酒の把握とALDのスクリーニングにおいて有用であることが示唆された。

岐阜大学大学院医学系研究科 内科学講座 消化器内科学

Usefulness of health checkup for screening metabolic dysfunction-associated fatty liver disease and alcohol-related liver disease in Japanese male young adults (Scientific Reports 2023年5月18日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。