極端な「糖質制限」や「脂質制限」は危険? 日本人に適した食事スタイルは? 8万人超を調査

食事療法の考え方はインスリンの需要と供給のバランスを整えること

日本人の食生活は欧米化しており、食べすぎが増えている。過食は内臓脂肪型肥満を増やし、血糖値を下げるインスリンが働きにくくなるインスリン抵抗性を促す。 そのため肥満やメタボを予防・改善するための食事は、総エネルギーを適切に管理する食事スタイルが主流になっている。多くの人で体重の減少にともない、健康リスクは低減する。 とくに日本人は、欧米人に比べて低い体格指数(BMI)で、肥満や糖尿病のリスクが上昇することが知られているので、食事や運動などの生活スタイルを改善することは重要になる。 そこで人気を集めているのが、「糖質制限ダイエット」と「脂質制限ダイエット」だ。どちらも体重減少や、中性脂肪やコレステロール、血糖の改善などを促し、肥満や糖尿病の予防・改善に有用という報告がある。 その一方で、極端な糖質や脂質の制限は、「長期的な生命予後(寿命)」に悪影響をもたらす可能性があることが、名古屋大学の研究で示された。 関連情報「糖質制限ダイエット」と「脂質制限ダイエット」の影響を日本人で検証

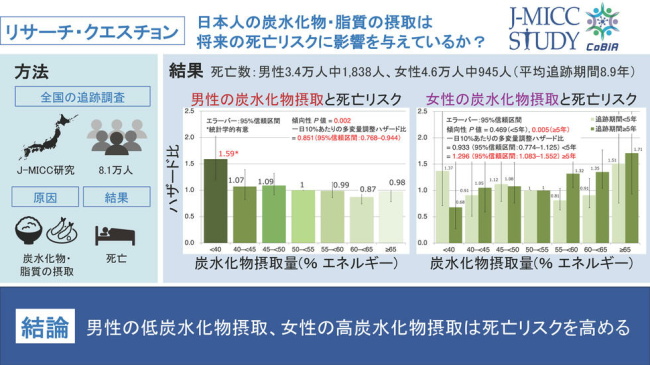

「糖質制限ダイエット」は、糖質の摂取を制限する食事法で、「脂質制限ダイエット」は、脂質の摂取を制限する食事法。 名古屋大学の研究グループが、日本人の炭水化物・脂質の摂取量と死亡リスクとの関連を調べた結果、男性の低炭水化物ダイエットと、女性の高炭水化物ダイエットは、死亡リスクとがんによる死亡リスクを高め、さらに女性の高脂質ダイエットは全死亡リスクを下げる可能性があることが示された。 「極端な糖質や脂質の制限は、かならずしも良いとは言えない可能性があります。将来の死亡リスクを考えるうえで、食事バランスが重要とみられます」と、研究者は述べている。 欧米などの近年の疫学研究では、極端な炭水化物と脂質の摂取習慣は死亡リスクを高めることが示されている。低炭水化物食と低脂質食がもたらす「短期的な効果」と「長期的な生命予後」のあいだに大きな矛盾があるため、世界的に関心が高まっている。 さらに、欧米人よりも1日あたりの炭水化物の摂取量が多く、脂質の摂取量が少ない、日本人を含む東アジア人についてはよく分かっていない。 そこで研究グループは今回、多施設共同コホート研究「J-MICC研究」(主任研究者:愛知県がんセンター研究所がん予防研究分野・松尾恵太郎分野長)の、日本人の追跡データを解析した。極端な低炭水化物食と高炭水化物食で死亡リスクは上昇

研究グループは、J-MICC研究の参加者8.1万人を約9年間追跡した調査により、日本人の炭水化物・脂質摂取量と死亡リスクとの関連を評価した。 研究対象者の1日あたりの炭水化物・脂質摂取量(g)は、食物摂取頻度調査票によって推定し、エネルギー比率(%)として算出した。 その結果、男性の炭水化物摂取により、50%から<55%群を1としたとき(基準群)の、男性の低炭水化物摂取群(<40%群)の全死亡リスクは1.59倍、がん死亡リスクは1.48倍に上昇した。 また、中程度の低炭水化物摂取群(45%から<50%群)では、循環器疾患死亡リスクが2.32倍に上昇した。精製炭水化物摂取(米飯、パン、めん類、和菓子、洋菓子)と非精製炭水化物摂取に分けて分析したところ、炭水化物摂取量全体での分析結果と同様の傾向がみられた。 女性では、追跡期間が5年以上の場合、50%から<55%群を基準群としたとき、高炭水化物摂取群(≥65%群)の全死亡リスクは1.71倍に上昇し、がん死亡リスクも同様の傾向が示された。 さらに、男性の脂質摂取量と死亡リスクとの関連については、20%から<25%群を基準群としたとき、高脂質摂取群(≥35%群)でがん死亡リスクが1.79倍となり、循環器疾患死亡リスクも脂質摂取量とともに上昇した。 脂質摂取の質を考慮するため、飽和脂肪酸摂取(肉類、乳製品、加工食品に多く含まれる)と不飽和脂肪酸摂取(魚、植物油、ナッツ類に多く含まれる)に分けて分析したところ、不飽和脂肪酸の摂取量の少なさが全死亡リスクとがん死亡リスクを高めていた。

食事はバランスが大切 安易な糖質制限や脂質制限は勧められないという結果に

「低炭水化物ダイエット(いわゆるローカーボ食)や低脂質ダイエットは、体重減少や血糖値の改善などを促し、肥満や糖尿病の予防・改善にとって有用とみられていますが、こうした食習慣がもたらす長期的な生命予後(長生きできるかどうか)が明らかにされていないことに、注意する必要があります」と、研究グループは述べている。 「今回の研究では、喫煙や飲酒などの交絡要因を統計学的に調整したうえで、日本人の極端な炭水化物摂取および脂質摂取が"長期的な生命予後"に影響を与える可能性が示されました」。 「研究結果は、"ローカーボ食またはハイカーボ食が良い""脂質摂取はできるだけ控えたほうがよい"とする食事習慣に安易に飛びつくことを見直した方が良く、やはり食事バランスが重要であることを示唆しています」としている。 日本多施設共同コーホート研究(J-MICC研究)は、日本全国のおよそ10万人を対象に2005年に開始された。参加者の健康状態を20年にわたり追跡し、どのような人がどんな病気になりやすいかを調べている大規模研究。 「J-MICC研究の追跡調査を続けることで、解析可能な症例数が多くなることから、今後はより細かな死因ごとの検討やがん部位別での評価が可能になります。また他研究による日本人一般集団での本関連の再現性、分子生物学的なメカニズムの探索と解明が期待されます」とまとめている。 J-MICC STUDY 日本多施設共同コーホート研究 (名古屋大学)名古屋大学大学院医学系研究科予防医学分野

Dietary carbohydrate and fat intakes and risk of mortality in the Japanese population: the Japan Multi-Institutional Collaborative Cohort Study (Journal of Nutrition 2023 年 6 月 2 日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。