食事の多様性が高い人は認知症リスクが低下 さまざまな食品を食べることが認知症予防につながる

食事で多様な食品を摂取することが認知症リスクを低下

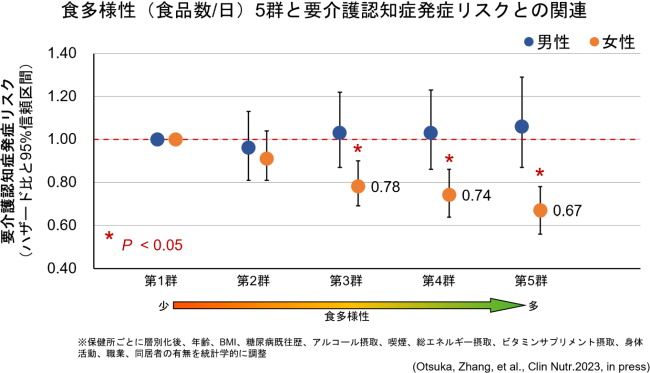

研究は、国立長寿医療研究センターと国立がん研究センターの研究グループが共同で行ったもの。研究成果は、「Clinical Nutrition」に掲載された。 多様な食品を摂取することは、とくに女性で、要介護認知症のリスクを低下させることに関連していることが、国立長寿医療研究センターなどの研究で明らかになった。 研究は、日本全国の地域住民を対象にしており、中年期の食の多様性が、将来の要介護認知症を予防するために重要であることをはじめて明らかにしたもの。 「JPHC研究」は、日本人を対象に、さまざまな生活習慣と、がん・2型糖尿病・脳卒中・心筋梗塞などとの関係を明らかにする目的で、国立がん研究センターを中心に実施されている多目的コホート研究。 研究グループは、「JPHC研究」に参加した45~74歳の3万8,797人(男性 1万7,708人、女性 2万1,089人)を対象に、11年間(中央値)追跡して調査した。 食事の多様性と、介護保険認定情報から把握した認知症との関連を調べた。脳卒中発症をともなわない認知症の発症についても検討した。追跡期間中に11.1%(4,302人)が認知症を発症した。 その結果、女性では食事の多様性について、1日に摂取する食品の種類がもっとも多いグループでは、もっとも少ないグループに比べて、認知症の発症リスクは33%低下していた。 脳卒中発症をともなわない認知症の発症についても同様の結果がみられ、女性では食事の多様性により認知症の発症が減ることが示された。

多様な食品の摂取により脳内の栄養状態が良くなっている可能性

一方、男性では、食事の多様性と認知症発症との関連はみられなかった。 ただし、一人暮らしの男性に限ってみたところ、多様な食品の摂取が要介護認知症リスクを一部軽減していた。同居者がいる男性では、こうした関連はみられなかった。 なお食事の多様性については、食事調査票アンケートの「133項目の食品・飲料(アルコールを除く)を1日に何種類摂取しているのか」の得点(食多様性スコア)にもとづき、対象者を5つのグループに分類して調べた。 「今回の研究では、中高年期の女性で、多様な種類の食品を摂取することが、将来の認知症の予防につながる可能性が示されました。男性でも独居者では同様の結果がみられました」と、研究グループでは述べている。 「食の多様性が高い人は、さまざまな栄養素の摂取状況が好ましく、多様な食品の摂取により脳内の栄養状態が良くなり、認知症発症が予防された可能性が考えられます」としている。食関連行動に男女差が 料理をしたり献立を考える食行動も大切

これらの関連は女性だけでみられ、男性では独居者でのみ一部みられたことについては、食関連行動に男女差があることが影響している可能性を指摘している。 男女の日本人高齢者を対象とした研究では、女性は同居者の有無に関わらず、食事の準備を行っている傾向があるが、男性は独居の場合は、食事の準備をしても、同居者がいる場合は食事の準備をしない傾向が報告されている。 「本研究では、食事の準備に関するデータは収集していないため推測の域を出ませんが、食多様性の高い食事をとるための食行動(たとえば料理をする、献立を考える)が、認知機能の維持、ひいては認知症発症を予防につながることが推察されます」としている。 国立長寿医療研究センター 研究所 老年学・社会科学研究センター 老化疫学研究部多目的コホート研究(JPHC Study) (国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクト)

Dietary diversity and risk of late-life disabling dementia in middle-aged and older adults (Clinical Nutrition 2023年2月8日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。