高齢者の介護予防では地域の社会参加が大切 社会参加の頻度が高い高齢者はウェルビーイングが良好

スポーツや趣味の会に参加している高齢者は要介護リスクが低い

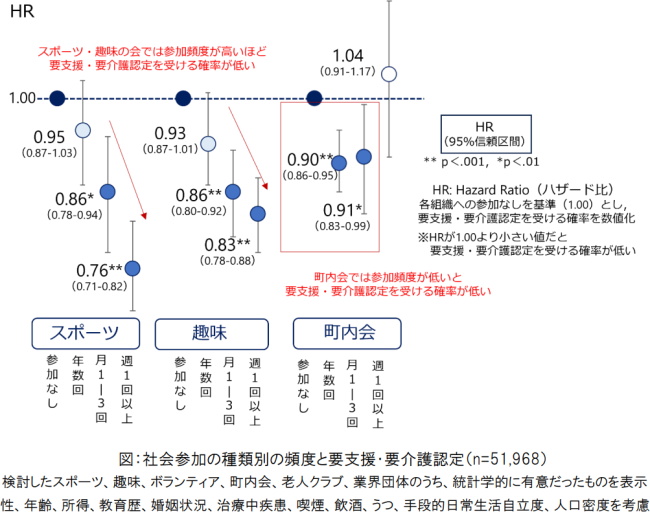

地域づくりによる介護予防により、高齢者の地域組織への参加など、社会参加を促進することは重要だ。 これまで、高齢者の参加する種類別の介護予防の効果は検証されていたが、参加の頻度別による検証は少なかった。 そこで千葉大学などの研究グループは、13市町の高齢者約5万2,000人を約6年間追跡したデータを分析し、社会参加の頻度(年数回、月1~3回、週1回以上)を種類別に調査し、追跡期間中の要支援・要介護認定の関連を検証した。 その結果、スポーツや趣味の会に月1~3回、週1回以上参加している高齢者は、要支援・要介護認定リスクが14~24%低く、参加頻度が高いほど、要支援・要介護認定リスク低いことが明らかになった。 また町内会では、年数回、月1~3回参加している高齢者でも、要支援・要介護認定リスクが10%低くなった。 「介護予防で、高齢者の社会参加を促進するうえは、種類と頻度も考慮する必要があるかもしれません」と、研究者は述べている。 研究は、千葉大学予防医学センターの井手一茂特任助教らによるもの。研究成果は、「Archives of Gerontology and Geriatrics」に掲載された。

高齢者の社会参加と介護予防の効果の関連を検証

研究グループは今回、日本老年学的評価研究(JAGES)に参加した高齢者を6年間追跡したデータを用い、縦断研究を実施した。対象となったのは13市町の高齢者5万1,968人。 参加者に、6種類の地域組織(スポーツ・趣味・ボランティア・町内会・老人クラブ・業界団体)への参加頻度を尋ねた。追跡期間中に要支援・要介護認定を受けた人は1万707人(20.6%)。 その結果、それぞれの組織への参加なしを基準とした各参加頻度の別のハザード比は、「スポーツの会」は月1~3回が0.86、週1回以上が0.76、「趣味の会」は月1~3回が0.86、週1回以上が0.83、「町内会」は年数回が0.90、月1~3回が0.91となった。社会参加をしている高齢者は「幸せ」のポイントが高い

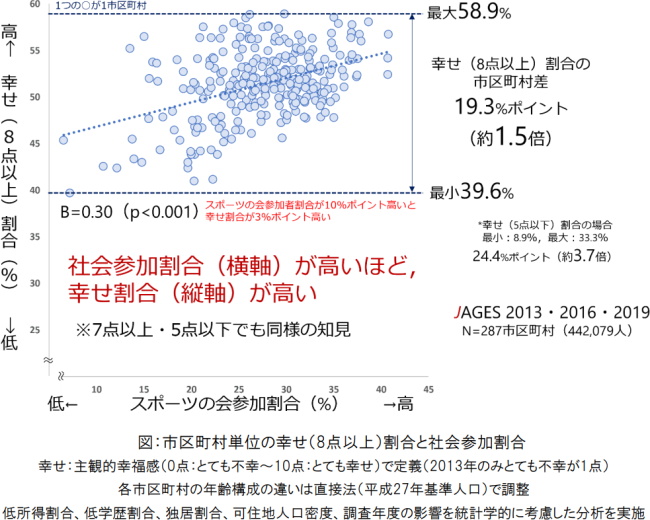

井手氏らによる別の研究では、高齢者がスポーツ・趣味の会などに社会参加することで、ウェルビーイングのひとつである「幸せ」のポイントが高くなることが示された。 世界保健機関(WHO)より、「高齢者にやさしいまちづくり(AFC)」という考え方が提唱され、高齢者の健康・幸福(ウェルビーイング)の実現に向けたまちづくりに注目が集まっている。 そこで研究グループは、WHOがAFCのコア指標に掲げている「社会参加」と、ウェルビーイングのひとつである「幸せ(Happiness)」の関連を、のべ289市区町村の高齢者のデータを用いて検証した。 その結果、「幸せ」の割合には、1.5~3.7倍の市区町村格差がある一方で、スポーツや趣味の会など6種類の社会参加割合が10%ポイント高いと、「幸せ」の割合は3~5%ポイント高くなることが明らかになった。 「高齢者にやさしい幸せなまちづくりを進めるにあたり、地域組織への参加などの社会参加が重要と考えられます」と、研究者は述べている。

高齢者の「幸せ」のポイントは市区町村によって差が

研究グループは、日本老年学的評価研究(JAGES)の調査データを用い、連続横断研究を実施した。対象となったのは、のべ289市区町村の44万2,079人。 用いた指標は市区町村レベルで集計し、各市町村の年齢構成の違いは直接法(平成27年基準人口)により調整した。 その結果、市区町村レベルの幸せ(8点以上)割合は、平均値が51.4%、最小が39.6%、最大が38.9%となり、1.5倍の市区町村差があることが分かった。 また、「幸せ」(5点以下)の割合は、平均値が20.2%、最小が8.9%、最大が33.3%となり、3.7倍の市区町村差があった。 「町内会・自治会を除く6種類の社会参加の割合が高い市区町村は、高齢者の幸せ割合が高くなっていました。この結果は、社会参加の割合が10%ポイント高いと、幸せの割合が3~5%ポイント高くなることを意味しています」と、研究者は述べている。 「高齢者にやさしい幸せなまちづくりを進めるにあたり、地域組織への参加などの社会参加が重要なのかもしれません」としている。 日本老年学的評価研究(JAGES)Suggesting Indicators of Age-Friendly City: Social Participation and Happiness, an Ecological Study from the JAGES (International Journal of Environmental Research and Public Health 2022年4月22日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。