運動をする習慣により、糖尿病リスクは低下することが、協会けんぽ京都支部が約24万人を対象とした調査で明らかになった。

40歳以上のおよそ半数は、生活習慣病あるいはその予備群である可能性も指摘されている。

「自分の体の現在を知るために、まずは健診を受けることが大切。体の現在をみることは、暮らしをどう捉えて、工夫していくべきなのかを考えるための大きな指針となります」としている。

糖尿病などの生活習慣病は、35歳からリスクが急激に上昇

運動は「万病の薬」 歩くことからはじめてみませんか?

11月14日の世界糖尿病デー(WDD)は、糖尿病の脅威が世界的に拡大しているのを受け、世界規模で糖尿病に対する注意を喚起しようと、国際糖尿病連合(IDF)と世界保健機関(WHO)によって1991年に開始され、2006年には国連の公式の日になった。

11月14日は、1922年にインスリンを発見したカナダの医師であるフレデリック バンティングの誕生日にあたる。

運動をする習慣により、糖尿病リスクは低下することが、日本の約24万人を対象とした調査で明らかになった。

これは、全国健康保険協会(協会けんぽ)京都支部が、世界糖尿病デーに合わせて発表した、運動習慣と糖尿病リスクの関係を調査した結果によるもの。

協会けんぽの健康保険に加入している男女を対象とした健診受診データを解析した結果、運動をする習慣のある人は、糖尿病リスクが減少していることが示された。

2022年度に健康保険に加入している男性 14万8,911人と、女性 9万558人の健診問診データを解析した結果、次のことが明らかになった。

- 30分以上の運動をする習慣のない人は、習慣のある人に比べ、糖尿病リスクが男性で1.14倍、女性で1.04倍に上昇した。

- ウォーキングや、それと同等の強度の運動をしていない人は、運動をしている人に比べ、糖尿病リスクが男性で1.17倍、女性で1.13倍に上昇した。

- 歩行速度の遅い人は、速い人に比べ、糖尿病リスクが男性で1.25倍、女性で1.44倍に上昇した。

「毎日忙しくて、運動のためにまとまった時間をとれない」という人も少なくないが、協会けんぽ京都支部では、「1日に30分の運動を行ったり、10分の運動を3回に分けて行う細切れ運動など、運動を続けられるよう工夫することをお勧めします」とアドバイスしている。

なお、2型糖尿病などの健康リスクは、一般的に年齢が上昇するとともに高くなるため、研究グループは、年齢構成の異なる集団を比較できるように年齢調整を行った。

まずは健診を受けて自分の健康状態を知ることが大切

「健康の現在値(いま)をみよう」プロジェクト

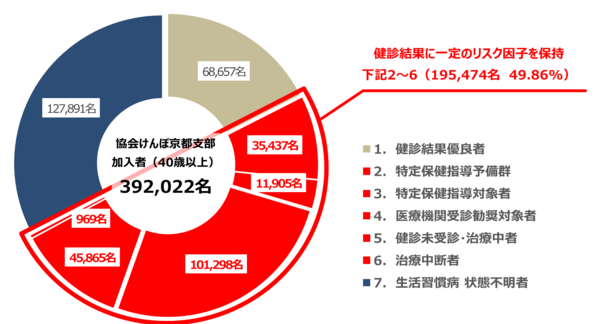

協会けんぽ京都支部の別の調査では、40歳以上の健康保険の被保険者のおよそ半数は、生活習慣病あるいはその予備群である可能性があることが示されている。

そこで、とくに京都で働く人の「ヘルスリテラシー向上」を目指して、「健康の現在値(いま)をみよう」プロジェクトに取り組んでいる。

京都医療センター臨床研究センター予防医学研究の室長である坂根直樹先生の監修により、2型糖尿病をはじめとする生活習慣病の予防・改善、予防医学について分かりやすく解説した「Dr.坂根の健康のススメ、一問一答。」なども公開している。

同プロジェクトは、健康保険の加入者に、健診で分かる「健康の現在値」を確認してもらい、健康増進の取り組みを働きかけるもの。

自分の健康について気になっているものの、「健診結果」などの情報を「活用」できていない人は多く、健診も医療機関も受診していないおそれのある人も少なくない。

そうした人を対象に、状況の改善に向けて、健診や特定保健指導、重症化予防などの事業を行い、健診結果などのビッグデータの活用も進めている。保健事業などの利用の必要性、事業の価値を伝えていくことを目指しているという。

現在値(いま)が見える場所

協会けんぽ京都支部広報プロジェクトPR動画

協会けんぽ京都支部は、事業所・加入者での健診受診の促進や、特定保健指導の利用率向上などに向けて、2021年度より、「現在値(いま)が見える場所」という統一テーマを掲げた広報プロジェクトを開始。生活のなかからみえる数値「現在値(いま)」を意識して、自身の体について、考えるきっかけにしてほしいとしている。

この広報プロジェクトでは、健康保険の加入者に、自身の健康や生活習慣についての情報を得て、その情報を活用する力(ヘルスリテラシー)を向上してもらうことを求めている。

「自身のからだの現在値(いま)をみるには、まずは健康診断(健診)。年に1回の健診では、ふだんの暮らしを通信簿としてみることができます。現在値(いま)をみることは、暮らしをどう捉えて、工夫していくべきなのかを考えるための大きな指針となります」としている。

「皆さまが生涯にわたり元気に、夢を持ち、活躍し続けるためには、ふだんの生活のなかからは見えないからだの現在値(いま)をみることが大切です」と強調している。

出典:協会けんぽ京都支部、2023年

協会けんぽ京都支部 (全国健康保険協会京都支部)

協会けんぽ京都支部広報プロジェクト 現在値(いま)が見える場所