「HPV検査単独法」子宮頸がん検診に4月から導入

厚生労働省「がん検診検討会」より

厚生労働省は、昨年12月「がん検診のあり方に関する検討会」を開催し、各市町村が実施する対策型の子宮頸がん検診で、今年4月から「HPV検査単独法」を導入することを決めた。

対象年齢は30歳以上で、5年に1回の受診間隔とし、特に推奨する者を30歳以上60歳以下に設定。一定の要件が整った段階で開始可能となる。

年間1万1千人が子宮頸がんに罹患

子宮頸がんの主な原因は、HPV(ヒトパピローマウイルス)の感染と考えられている。HPVは女性の多くが一生に一度は感染するといわれている。

感染しても、ほとんどの人は自然に治癒するが、一部の人が持続感染し、数年から数十年かけて「異形成」という段階を経てがんになる。進行すると子宮を摘出しなければならない場合も出てくる。

国内では年間約1万1千人が罹患し、約3千人が亡くなっている。感染を防ぐHPVワクチンの接種や定期的な検診を通しての、早期発見・治療が重要とされている。

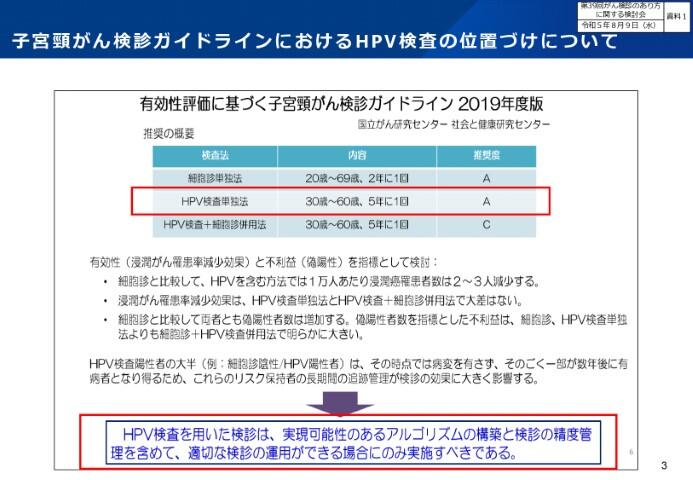

子宮頸がん検診ガイドラインで「推奨グレードA」

現在、20歳以上に2年に1回推奨している対策型の子宮頸がん検診は、子宮頸部の細胞を採取し、それを検査する「細胞診」を用いている。

国立がん研究センターが公表している「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン2019年度版」では、「細胞診単独法」(対象:20~69歳、2年に1回実施)と「HPV検査単独法」(対象:30~60歳、5年に1回実施)は、ともに「推奨グレードA」と判定されている。

HPV検査と細胞診の併用は、課題が解決された場合に限り、対策型検診・任意型検診として実施できる「推奨グレードC」である。

30歳から60歳を対象、5年に1回の受診間隔に

今回の検討会で導入が決定された「HPV検査単独法」は、がんの原因となるHPV感染の有無を確認できるため、子宮頸がんの早期発見につながる可能性が高い。また、受診間隔が5年に1回と広がり、受診者の負担も大きく軽減され、受診率の向上も期待できる。

各市町村が「HPV検査単独法」を導入する場合、これまで通り20歳以上の女性には「細胞診単独法(2年に1回)」を行い、30~60歳の女性には「HPV検査単独法(5年に1回)」を適用するとした。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。