所得の低い人は腎臓病の進行や人工透析のリスクが高い 個人の経済状況をふまえた対応も必要 日本人560万人分を調査

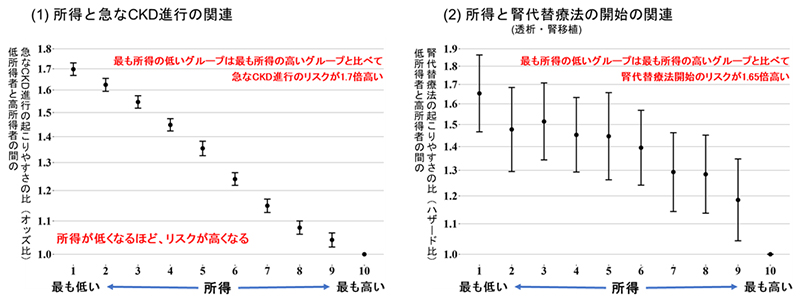

所得が低いとCKDの進行リスクが1.7倍 透析などのリスクは1.65倍

京都大学は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の生活習慣病予防健診および医療レセプトのデータ(約560万人分)を用いて、皆保険制度のある日本でも、個人の所得と腎機能低下に関連があることを明らかにした。 所得のもっとも低い群(平均月収13万6,451円)は、もっとも高い群(平均月収82万5,236円)に比べて、急な慢性腎臓病(CKD)の進行(年間eGFR低下量>5mL/min/1.73m²)のリスクが1.7倍、腎代替療法(透析、腎移植)開始のリスクが1.65倍高いことが明らかになった。 この関連は、男女ともに認められたが、女性よりも男性で大きく、また糖尿病のある群よりも、非糖尿病群で大きいことも示された。

腎臓病の予防や診療では個人の経済状況をふまえた対応が必要

研究は、京都大学大学院医学研究科社会疫学分野の石村奈々氏、井上浩輔特定准教授(白眉センター)、近藤尚己教授と、上智大学の中村さやか教授、曁南大学の丸山士行教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「JAMA Health Forum」にオンライン掲載された。 「本研究は、腎臓病患者さんの診療に携わるなかで、健康には社会との深いつながりがあり、経済的理由や家族の事情から治療中断にいたることがあり、受療行動にも社会経済格差があると気付くところからはじまりました」と、石村氏は述べている。 「同時に、病院診療の限界と一次予防(健康増進・発病予防)の重要性を認識し、この不平等をなくし皆が同じように健康でいられる、腎不全にならない社会を実現したい思いから、この研究を遂行しました」。 「本研究では、健康保険や毎年の健康診断など、手厚い医療制度の敷かれた日本でも、所得による腎機能低下リスクの差が男女ともに存在することを明らかにした」としている。 「より公平かつ効果的なケアに向けて、医療費の補助を中心とする現在の皆保険制度下のサービスに加えて、腎機能を保つために必要な健やかな生活を維持できる生活環境や支援体制をさらに整備していく必要性が示唆された。また、生活習慣や治療の質、社会的なストレス、居住地や職場の環境など、差を生み出すメカニズムの解明も必要であり、今後研究を進めていく」としている。 京都大学大学院医学研究科社会疫学分野Income Level and Impaired Kidney Function Among Working Adults in Japan (JAMA Health Forum 2024年3月1日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。