中学生を持つ母親、8割超が有職 21世紀出生時横断調査で年々増加の様子が明らかに

厚生労働省が公表した第13回「21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)」で、中学1年生の子どもを持つ母親で、働いている人の割合が約82%にのぼることがわかった。

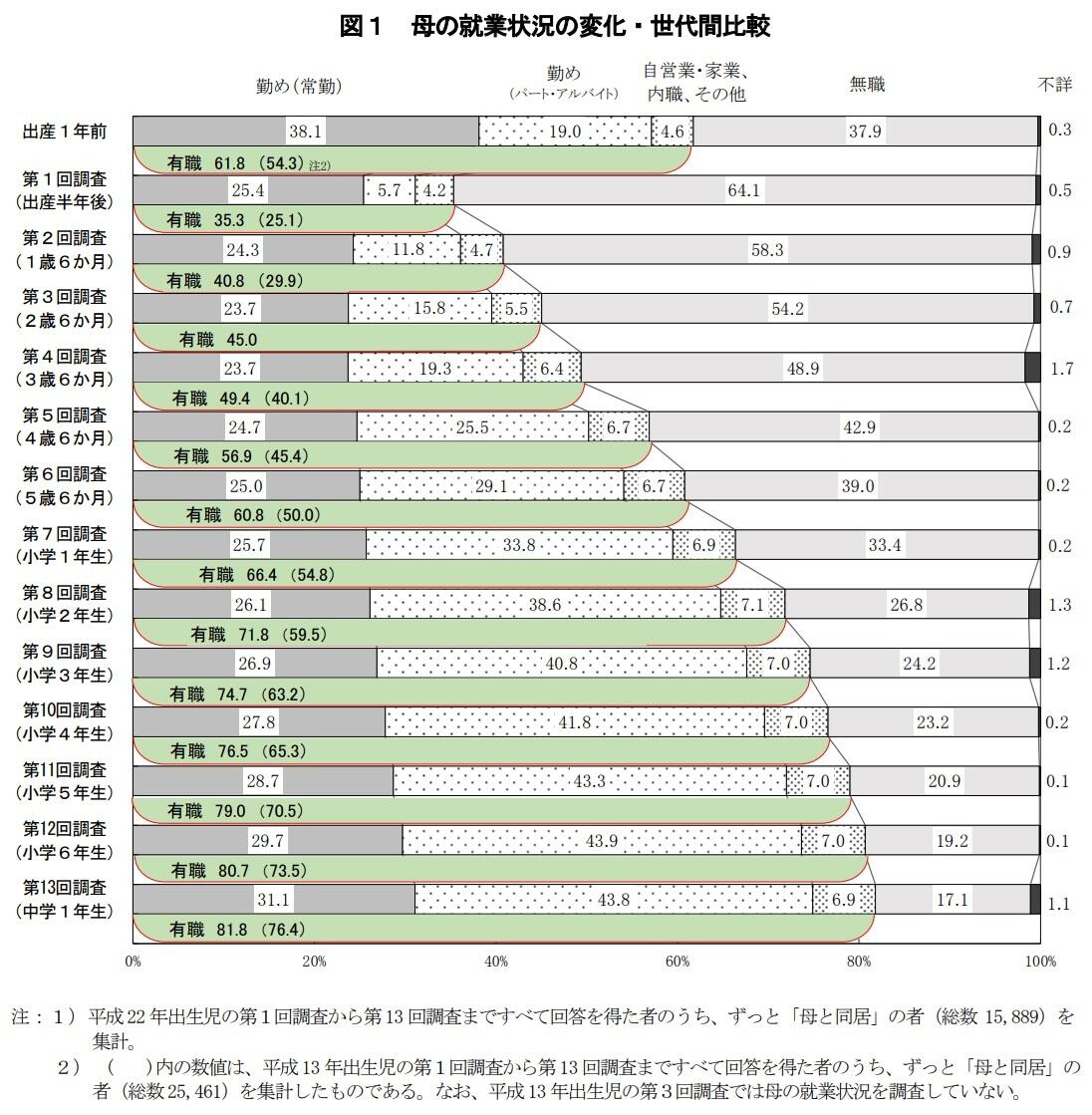

継続的な調査により、産後、一時的に落ち込んだ有職の割合が、子どもの成長とともに年々、増加していることが明らかになっている。

21世紀出生児縦断調査は、同じ人物を長期にわたって追跡する縦断調査で、現在は平成22年に生まれた子どもの実態や経年変化を観察している。平成13年に生まれた子どもを対象に同じ調査が行われていたため、その結果をもとに比較・分析もしている。

今回の調査は5月10日から24日の間に生まれた、13歳(中学1年生)の子どもと、その保護者を対象とし、20830の回答を得た。

このうち「母の就業状況の変化」を見ると、母が有職の割合は81.8%となった。これは平成13年出生児の76.4%に比べて5.4ポイント高い。

出産1年前の調査で、母親が有職の割合は61.8%だった。その後、出産半年後の調査では35.3%に落ち込んだが、以降は年々、増加し、子どもが小学1年生になった年の調査では66.4%、小学6年生のときには80.7%にまで達していた。中学1年生時点の今回調査で81.8%だったということは、出産前より20%増えていることになる。

また今回の調査で母親の就業状況を見ると、常勤で働いている割合は31.1%。パートやアルバイトは43.8%だった。常勤の割合はゆるやかに増えているが、パートやアルバイトの割合は出産半年後の5.7%から大きく伸びている。

調査ではほかにも「子どもの状況」について調査。家庭での会話の状況や、子どもの将来について本人や保護者がどう考えているか、といった点を明らかにしている。

内閣府では、いわゆるサラリーマンの夫と専業主婦による世帯が多かった「昭和モデル」から、すべての人が希望に応じて家庭でも仕事でも活躍できる「令和モデル」への転換が必要だと啓発を続けている。

「令和モデル」では、希望が満たされ、能力を最大限に発揮して仕事ができる環境の整備や、仕事と家事・育児などのバランスが取れた生活、女性の経済的自立を目指す。

働く女性は増加しているが、女性の8割以上、男性の7〜8割が、女性に家事・育児等が集中していることが、職業生活において女性の活躍が進まない理由と考えている、という調査結果がある。

そのため令和モデルでは、長時間労働の是正や、男性の育児休業取得の促進、女性の就労の壁となっている制度や慣行の見直しを目指していく。

第13回「21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)」の概況(厚生労働省/2024年年5月21日) 「特集 新たな生活様式・働き方を全ての人の活躍につなげるために~職業観・家庭観が大きく変化する中、「令和モデル」の実現に向けて~」(男女共同参画局)本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。