20〜50代の女性「メンタルの悩み言い出しにくい」2割超 令和5年度「男女の健康意識に関する調査報告書」より

従業員の心身における健康が企業の生産性向上や組織の活性化、従業員の満足度向上につながるという観点から、「健康経営」が重視されている。

そのような中、内閣府はこのほど就業世代の健康に関する意識や健康課題について明らかにするため、令和5年度「男女の健康意識に関する調査報告書」の結果を公表した。

調査は2023年12月、インターネットによるアンケートで20歳以上70歳未満のモニター2万人を対象に実施した。

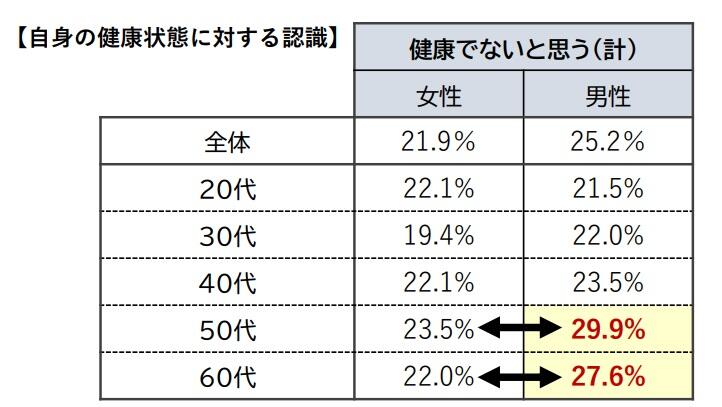

結果によると、自身の健康状態について「健康でないと思う」と答えた人は女性全体では21.9%、男性全体が25.2%。女性の方が「健康である」という認識が高いと言える。特に「健康でないと思う」の割合が最も多かったのは50代男性で29.9%、次いで60代男性で27.6%。同じ年代で比べた場合、50代女性が23.5%、60代女性が22.0%であったため、差が大きい。

1カ月の間で気になる症状について聞いた設問では、女性の40.1%が「肩こり、関節痛(腰、膝、手足)」を挙げた。男女差が最も大きかったのは「手足の冷え、むくみ、だるさ」で、女性の26.2%に対して男性は8.3%だった。

また、「気になる症状がない通常時の仕事や家事、育児などの出来を100%として、ここ1カ月の間で最も気になる症状があったときの自身の評価」を聞き、「プレゼンティーイズム損失割合」としてまとめた。

最も気になる症状によるプレゼンティーイズム損失割合は、仕事においてはほとんどの症状で女性の方が高かった。一方、男性は仕事に比べて、家事・育児・介護での損失割合がほとんどの症状で高いため、男性は仕事では症状があっても我慢して働いている可能性がある。

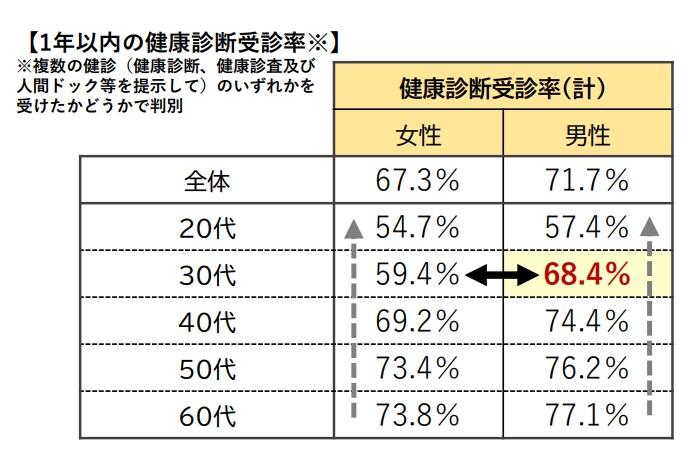

1年以内の健診等を受診した割合は男性が72%、女性が67%。うち「市区町村が実施した健診」を受けた人の割合は、男性が11.3%、女性が16.9%。「勤務先または健康保険組合等(家族の勤務先を含む)が実施した健診」を受けた人の割合は、男性が51.3%、女性が41.4%。

「何も受けていない」は男性が28.3%、女性が32.7%と女性の方が多かった。「何も受けていない」のは男女共に若年層ほど割合が高い。

仕事と健康課題についても聞いている。

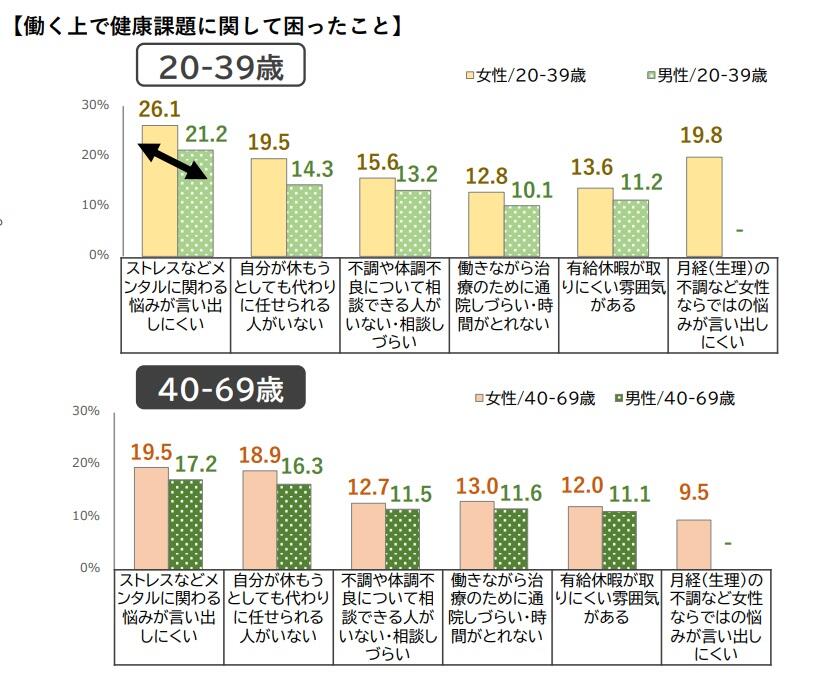

働くうえで健康課題に関して困ったことを聞いた設問では、「特に困りごとはない・なかった」と答えた人の割合は男性の57%に対し、女性が49.7%。女性の方が健康課題で困った経験が多いことが分かる。

年代別では、20〜50代の女性は「ストレスなどメンタルに関わる悩みが言い出しにくい」、30〜40代の女性は「自分が休もうとしても代わりに任せられる人がいない」、30代の女性は「月経(生理)の不調など女性ならではの悩みが言い出しにくい」の割合が2割を超えている。

男性はどの年代でも5割以上が「特に困りごとはない・なかった」と答えているが、20〜40代では「ストレスなどメンタルに関わる悩みが言い出しにくい」の割合が2割を超えていた。

勤務先の健康経営については、「取り組んでいる」が男女ともに4割前後。

健康や休暇に関する制度について「使ってみたい・使ったことがある」ものは、「時間単位の有給休暇の取得」が最も多かった。一方、「使いたいが使えないと思う」で一番多かったのは男女ともに「失効年次有給休暇の積立制度」だった。「産業医のカウンセリングなど相談窓口の設置」については男性の42.8%、女性の35.7%が「使いたいと思わない」と答えた。

月経(生理)に関わる不調への対処法については、痛み止めなど市販の薬や漢方、サプリメントを飲んでいる人が35%にのぼった。「ひどいときは休暇をとっている・休んでいる(生理休暇以外)」人は14%。女性全体では43%の人が特に対処をしていないと答えているが、その割合は上の年代になるほど高い傾向にある。

6月に公表された令和6年版「男女共同参画白書」でも、特集のテーマは「仕事と健康の両立~全ての人が希望に応じて活躍できる社会の実現に向けて~」で、関心の高まりがうかがえる。

白書では、「全ての人が希望に応じて、家庭でも仕事でも活躍できる社会『令和モデル』の実現に向けて、基盤となるのが『健康』である」としており、

女性と男性では、健康課題の内容も課題を抱えやすい時期も異なることや、女性がキャリアを継続し、キャリアアップしていくためには、仕事と家事・育児等の両立支援に加えて、女性特有の症状を踏まえた健康への理解・支援等が求められることを指摘している。

令和5年度「男女の健康意識に関する調査報告書」 令和6年版 男女共同参画白書(内閣府)/2024年6月)本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。