9割が歩きスマホによる危険を経験・目撃 歩きスマホはなぜ危険? メカニズムを解明

9割が人や物にぶつかるなどの危険を経験・目撃

歩行中にスマホを利用する(通話、メール、ネットの閲覧など)、いわゆる「歩きスマホ」は、転倒リスクを増大させる。 電気通信事業者協会(TCA)などによる調査では、9割を超える人が「歩きスマホは危険」と思っているが、それでも5割近くの人が「歩きスマホをすることがある」と回答した。 「歩きスマホ」により、「人や物にぶつかった」「転倒した」といった危険を経験したり目撃した人は9割に上ることも示された。 歩きスマホによる事故は、道路や交通施設で起こりやすいが、歩道や駅(ホーム、階段、エスカレーターなど)でも多発していることも報告されている。「歩きスマホ」により周囲がほとんど見えなくなることが判明

「歩きスマホ」が危険なのは、周りが見えていないことによる他人や障害物との衝突や段差つまずき、転落が起こりやすくなるからだ。 愛知工科大学の小塚一宏名誉教授らが、横断歩道や駅のホームで実施した、視線計測装置を使用した検証実験によると、歩行中にスマホを使用することは、同時に複数のことを行うマルチタスクになる。 通常歩行をしていると、無意識に左右と前方の歩行者、自転車、車などに、幅広く視線をおくって安全を確認するが、歩きスマホを行うと、視線は画面にくぎ付けになり、周囲をほとんど見えなくなることが分かった。 歩きスマホを行っていると、前方をチラ見する程度で、左右には全く視線が移動しなくなる。また、視野に入ってくる風景も、スマホとその奥の路面、人の下半身などに限られ、歩行に必要な周辺環境の認識ができなくなるという。横断歩道を渡り切るときの歩行速度も、通常歩行に比べて20~30%遅くなった。 繁華街の歩道や横断歩道での検証実験では、歩きスマホをしている人は、周囲に対しまったく無頓着に画面を見続けていて、ぶつかりそうになると対向者がやむをえず避けたり、よそ見をして歩いてきた対向者とぶつかる場面も見られたという。スマホ画面を見ているときの脳内の情報処理が歩行の安定性を低下

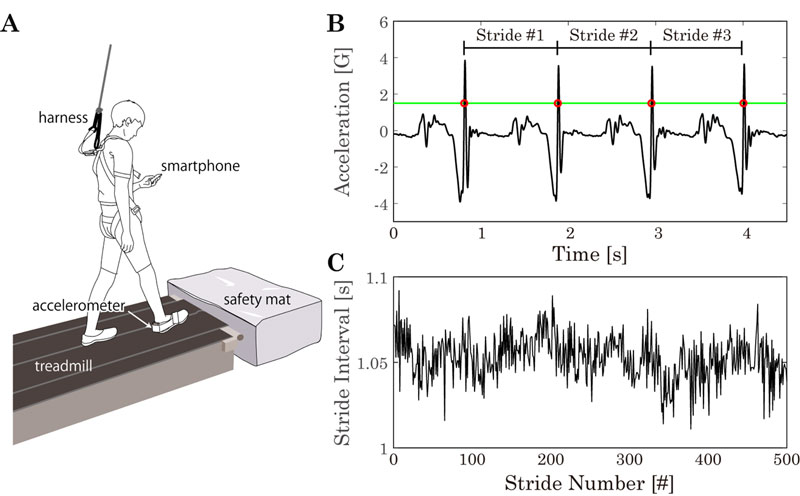

「歩きスマホ」が危険なのは、周りが見えなくなるという外因性の障害があるからだけではない。 スマホ画面を見るのにともなう脳内の情報処理が歩行の安定性を低下させるという、内因性の障害もあることが、京都大学などの研究で明らかになった。 スマホの操作や利用のために、脳内の情報処理リソースが割かれてしまい、歩行運動を制御する脳内情報処理が円滑に行われにくくなり、歩行のリズムが気づかぬうちに変化してしまうと考えられるという。 研究グループは、若年健常者44人を対象に、一定速度でベルトが回転するトレッドミル上を歩行する際の歩行リズム、歩行周期(歩行サイクル時間)の変動、歩行周期ゆらぎを計測し、歩行の安定性を反映する指標値を評価する実験を行った。 その結果、段差や障害物のない整定地での直線的で一定速度の歩行であっても、歩きスマホにともなう内因性の要因により、歩行の安定性が低下することを確かめた。 歩きスマホは、段差や障害物のない場所を歩いてるときでも、歩行の安定性を低下させ、転倒リスクを増大させるが、リュックサックを前に抱えて歩く「前抱えリュック」も危険としている。 歩いているときにスマホ画面を注視したり、前抱えリュックを行うことで、足元や周辺の視覚情報が失われ、段差や障害物などによるつまづきが誘発されやすくなる。 研究は、大阪大学大学院基礎工学研究科の矢野峻平氏ら、ノースカロライナ州立大学および京都大学大学院情報学研究科の野村泰伸教授の研究グループによるもの。B. 踵に取り付けた加速度計で計測される加速度の時間波形とそこから得られる歩行周期の系列

C. 歩行周期の変動(歩行周期ゆらぎ)

歩行中・自転車運転中の"ながらスマホ"時の視線計測と危険性の考察 (IEICE Fundamentals Review 2016年10月)

京都大学 情報学研究科

Smartphone usage during walking decreases the positive persistency in gait cycle variability (Scientific Reports 2024年7月16日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。