自転車通勤は健康増進に役立つ 体を動かすアクティブな通勤が病気のリスクを減らす 高齢者の自転車利用にもメリットが

自転車による通勤は、健康増進につながり、病気による欠勤などのリスクを減らすのにつながることが、市役所などの職員3万人近くを対象に実施された大規模な調査で明らかになった。

高齢者が自転車を利用すると、健康寿命や寿命の延伸につながることが、日本人を対象とした長期的な追跡調査でも明らかになった。自転車利用を継続していた人は、非利用者に比べて、要介護および死亡のリスクが低いことが分かった。

「国民の半数以上が運動不足であることを考えると、徒歩や自転車による通勤を奨励することは、運動量を増やし健康増進につなげるための効果的な手段になりえます」と、研究者は述べている。

自転車によるアクティブな通勤は健康増進につながる

自転車による通勤は、健康増進につながり、病欠の減少や、病気による欠勤のリスクを減らすのに役立つことが、フィンランドの大規模な調査で明らかになった。

「運動をともなうアクティブな通勤は、病欠日数の減少や、病気による長期間の欠勤のリスクの低減と関連することが示されました。自転車による通勤はとくに、病欠リスクの低下と強く関連していました」と、フィンランド労働衛生研究所および東フィンランド大学のエッシ カリオラハティ氏は言う。

「体を動かすアクティブな通勤は、健康に良いだけでなく、地球温暖化につながる二酸化炭素の排出の減少にもつながります。多くの自治体は、二酸化炭素排出量の削減とカーボンニュートラルを戦略目標として掲げています」としている。

研究グループは、フィンランドの市役所などの職員2万8,485人を対象に、徒歩あるいは自転車によるアクティブな通勤が、病欠リスクの低下と関連しているかを調査した。

その結果、体を動かすアクティブな通勤をしている人は、自動車や公共交通機関を利用している人に比べ、病気による欠勤日数および10日間以上の長期の病気による欠勤リスクが8~18%低いことが分かった。

自転車通勤をしている人は欠勤リスクが低い 病欠日数や長期病欠が減少

とくに、自転車を利用して通勤している人で欠勤リスクの低下の効果は高かった。もっともアクティブな通勤をしている人は、1人年あたりの病欠日数が4.5日少なく、長期病欠の期間も1つ少なかった。

なお、アクティブな通勤をしている人は、週に30km以上、平均61kmを徒歩や自転車で通勤していた。片道通勤距離の平均は9.4kmで、自転車で通勤している人の方が通勤距離は長かった。週あたりのアクティブな通勤の距離が長いほど、病気による欠勤リスクが低いことが示された。

「国民の半数以上が運動不足であることを考えると、徒歩や自転車による通勤を奨励することは、運動量を増やし健康増進につなげるための効果的な手段になりえます」と、同研究所の主任研究員であるジェニ エルヴァスティ氏は述べている。

研究は、フィンランド労働環境基金の支援を受けたCOMMUTEプロジェクトと、フィンランド戦略研究評議会の支援を受けたClimate Nudgeプロジェクトの一環として行われたもの。研究成果は、「Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports」に発表された。

日本の高齢者を長期調査

自転車を利用している高齢者は要介護・死亡リスクが低い

高齢者が自転車を利用すると、健康寿命や寿命の延伸につながることが、日本人を対象とした長期的な追跡調査でも明らかになった。

研究は、筑波大学体育系の角田憲治准教授らによるもの。研究成果は、「Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour」に掲載された。

「先行研究でも、自転車の利用者は社会交流や身体活動量が多いことが分かっています。日本では欧米に比べて、多くの高齢者が移動手段として自転車を利用しています。自転車は、徒歩よりも長距離の移動が容易であり、高齢者が痛みを抱えやすい膝関節への負担が軽いという利点もあります」と、研究者は述べている。

「今回の研究により、高齢者での自転車利用は、要介護化および死亡リスクの低下につながり、健康寿命および寿命の延伸に貢献し、この効果はとくに車を運転しない人で大きいことが示唆されました。高齢者にとって自転車は"生活の足"として機能し、心身の健康維持・増進に貢献していると考えられます」。

「運転免許返納による高齢者の移動手段の確保が課題となっている日本で、高齢者の自転車利用を促進するような社会的支援が望まれます」としている。

高齢者の自転車利用を促進する社会的支援が望まれる

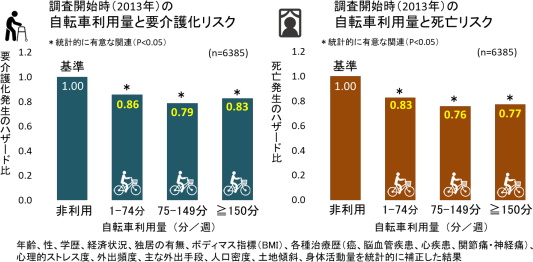

研究グループは、茨城県笠間市の平均年齢74.2歳の高齢者6,385人を対象に、10年間にわたり追跡して調査し、要介護化(要支援1以上)と死亡の状況について調査した。

その結果、短時間でも自転車を利用していた高齢者は、非利用者に比べて、その後10年間の要介護化および死亡リスクが低いことが分かった。自転車利用によるリスク低下は、とくに車を運転しない人で強まることも示された。

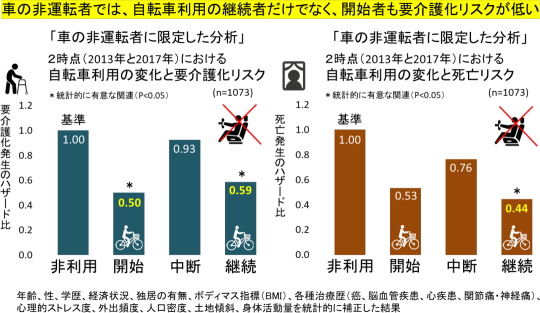

次に、生存者でかつ介護認定歴や転出歴がない高齢者3,558人を対象に再度調査を行い、週1日以上の自転車利用から「非利用、利用開始、中断、継続」の4グループに分け、6年間にわたり追跡し、要介護化と死亡の状況について調査した。

その結果、自転車利用を4年間継続していた人は、非利用者に比べて、その後6年間の要介護および死亡のリスクが低いことが分かった。車を運転しない人に限った分析では、自転車利用の継続者に加え、開始者の要介護化リスクが低いことも示された。

Study confirms the benefits of commuting by bicycle in particular in reducing sickness absences (フィンランド労働衛生研究所 2025年1月22日)

Associations Between Active Commuting and Sickness Absence in Finnish Public Sector Cohort of 28 485 Employees (Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 2024年12月14日)

筑波大学体育系

Changes in cycling and incidences of functional disability and mortality among older Japanese adults (Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 2025年5月)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。