ニュース

食事に応じた脂肪合成の遺伝子スイッチの仕組みを解明 治療へ一歩前進

2016年09月07日

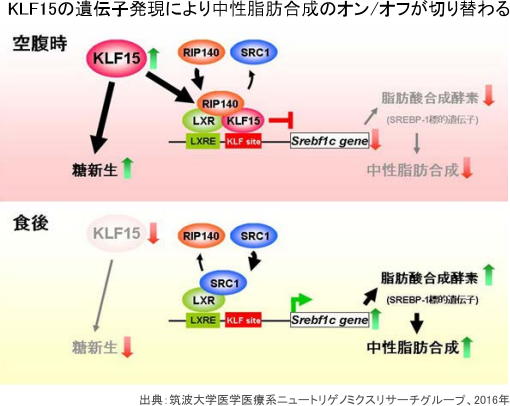

空腹時に肝臓での脂肪の合成を抑制し、食後に促進する遺伝子のスイッチ切り替えの仕組みが明らかになった。食事状況に応じて肝臓での中性脂肪の合成がオン・オフされる仕組みがはじめて解明された。

研究を発表したのは、筑波大学医学医療系の矢作直也准教授、武内謙憲助教らの研究グループ(筑波大学医学医療系ニュートリゲノミクスリサーチグループ)。

食後に促進する遺伝子のスイッチをオン・オフする仕組みを解明

細胞の中の遺伝子の発現は、転写因子と呼ばれる遺伝子によって制御されている。「KLF15」は、脂肪細胞の分化に関わり、肥満状態の発現をコントロールするタンパク質。

研究チームは、「KLF15」が脂肪の合成に関与し、その発現を増強させると、血中の中性脂肪値が低下し、脂質異常症が改善することを突き止めた。

食事から過剰に摂取された炭水化物は、体内合成によってエネルギー貯蔵物質である中性脂肪に変えられ、脂肪組織などに蓄えられる。過食に伴い体内の中性脂肪が過剰になる状態が肥満で、糖尿病・高血圧・脂質異常症を併発しやすくなる。

これらは動脈硬化の危険因子でもあり、中性脂肪の合成・蓄積をコントロールする治療が求められている。

炭水化物から中性脂肪への合成・変換は食後に増加し、空腹時に減少する。この経路が食事状況に応じてどのように調節されているのかは不明だった。

そこで研究チームは、肥満のモデルマウスを使った実験で、肝臓で「KLF15」の発現を増強させると、血中の中性脂肪値が低下することを明らかにした。

in vivo(生体内)イメージング装置を用い、食事の摂取状況によって中性脂肪を合成する経路を制御する遺伝子「SREBP-1」を生きたマウスの肝臓内で可視化した。

絶食時には肝臓の核内でSREBP-1のプロモーター(遺伝子発現に関与する領域)に「KLF15」を含むタンパク質複合体が形成され、この複合体が転写抑制因子を呼びこみ、SREBP-1の転写をオフにすることを突き止めた。これにより、絶食時には中性脂肪の合成が抑制されることが分かった。

一方、摂食後には同複合体から「KLF15」がなくなり、転写抑制因子が転写促進因子と入れ替わり、SREBP-1の転写をオンにすることが明らかになった。これにより、摂食後には中性脂肪合成が促進されるという。

また、肥満のマウスでは肝臓の「KLF15」の発現が低下しており、これを増加させると肥満マウスの高脂血症が改善することも判明した。治療的観点からも「KLF15」の重要性が明らかになった。

今回の研究は、2型糖尿病や肥満、脂質異常症の治療法の開発につながる可能性がある。成果は米科学誌「セル・リポーツ」電子版に発表された。

(代表者: 筑波大学医学医療系・准教授 矢作直也)

独自開発の新技術基盤によるニュートリゲノミクスの探求から代謝疾患の病態解明を目指し研究している。

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「健診・検診」に関するニュース

- 2025年08月21日

- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告

- 2025年07月07日

- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市

- 2025年06月27日

-

2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%

過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日

-

【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ

対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日

- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】

- 2025年05月20日

-

【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築

―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日

- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善

- 2025年05月16日

- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少

- 2025年05月12日

- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要

- 2025年05月01日

- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】