ニュース

【連載紹介】何をどう食べるか―体験から得た震災時の食の"知恵袋"

2018年04月09日

「おいしさ」と「いつも食べているもの」を大事に 何をどう食べるか―体験から得た震災時の食の"知恵袋"

何をどう「備蓄」すればよい?備蓄から一歩進んだ"常備蓄"のススメ

「食べ慣れた食事を食べたい」は自然な欲求。 おいしい食べものは気力のもとになる。

-------- 震災発生から数日間は、食べるだけでも大変という状況に置かれますよね。その中で、「おいしさが重要」と感じたのは、どんな場面でしたか。 (石川先生)まず、温かい料理のありがたみを、これまで以上に感じました。被災地には救援物資として、おにぎりやパンなどが遠方から届きます。どれも、貴重な食品であることには違いありません。ですが、極限状態だからこそ、「普段の食べ慣れた(あたたかい)食事を食べたい」と思うのも当然のこと。おいしい食べものは、疲れを癒やし、頑張る気持ちを奮い立たせるのに必要な「マストアイテム」なのです。 現代の食生活は大変便利であるがゆえに、野生の知恵やものがない場合の食習慣というのはなかなか身に付きません。突然、なんでも食べられる人、何でも作れる人にはなれないわけです。

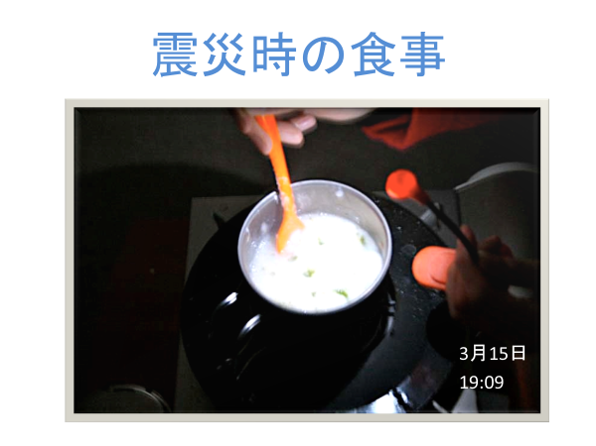

カセットコンロやアウトドア用の湯沸かしセットが役に立ちました。

カセットコンロやアウトドア用の湯沸かしセットが役に立ちました。

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「産業保健」に関するニュース

- 2025年08月21日

- 令和7年(1月~7月)の自殺者は11,143人 前年同期比で約10%減少(厚生労働省)

- 2025年08月21日

- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告

- 2025年08月20日

- 育休を「取りたい」若者は7割超 仕事と育児との両立で不安も 共に育てる社会の実現を目指す(厚生労働省)

- 2025年08月13日

-

小規模事業場と地域を支える保健師の役割―地域と職域のはざまをつなぐ支援活動の最前線―

【日本看護協会「産業保健に関わる保健師等の活動実態調査」】〈後編〉 - 2025年08月07日

- 世代別・性別ごとの「総患者数」を比較-「令和5年(2023)の患者調査」の結果より(日本生活習慣病予防協会)

- 2025年08月06日

-

産業保健師の実態と課題が明らかに―メンタルヘルス対応の最前線で奮闘も、非正規・単独配置など構造的課題も―

【日本看護協会「産業保健に関わる保健師等の活動実態調査」】〈前編〉 - 2025年08月05日

-

【インタビュー】2週間のデトックスで生産性が変わる?

大塚製薬の『アルコールチャレンジ』に学ぶ健康経営 - 2025年07月28日

- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善

- 2025年07月28日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 2025年07月28日

- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由