ニュース

「睡眠障害」が高血圧・糖尿病に関連 日本で最大規模の研究

2018年05月16日

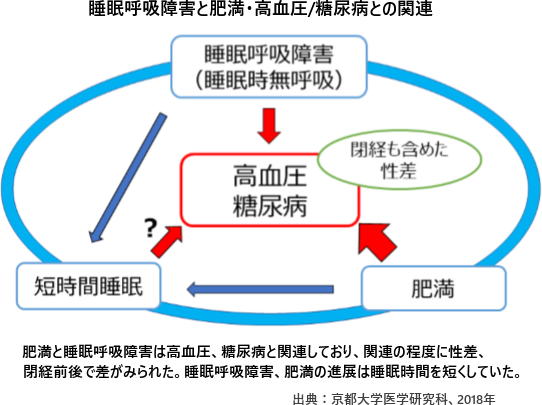

京都大学と長浜市が共同で行っている「ながはまコホート」の、世界最大規模の7,000人超を対象とした研究で、睡眠時間や睡眠呼吸障害(睡眠時無呼吸)が肥満と相互に関連していることや、高血圧・2型糖尿病とも関連していることが明らかになった。

研究では、一般の健診受診者の集団において、治療が望ましいと考えられる睡眠呼吸障害が成人男性では約4人に1人、閉経後女性では約10人に1人の割合でみられることが判明した。

研究では、一般の健診受診者の集団において、治療が望ましいと考えられる睡眠呼吸障害が成人男性では約4人に1人、閉経後女性では約10人に1人の割合でみられることが判明した。

睡眠障害が高血圧や糖尿病のリスクに

24時間休みなく活動している現代社会で、短時間睡眠は増加しており、日中の眠気だけでなく2型糖尿病や高血圧などとの関連が注目されている。

また、睡眠呼吸障害の大部分を占める睡眠時無呼吸は、日中の過度の眠気などで社会生活に重要な影響を与えるだけでなく、高血圧、2型糖尿病、心血管障害発生とも関連することが知られている。

短時間睡眠や睡眠呼吸障害は高血圧や糖尿病のリスクになると考えられている。睡眠に関する研究は多いが、アンケートを用いた自己申告の睡眠時間による報告がほとんどで、客観的な睡眠時間によるものは少ない。

そこで京都大学の研究グループは、ながはまコホート事業に参加した7,000人以上を対象に、睡眠障害の程度と客観的な睡眠時間を測定した。

関連情報

世界最大規模の7,000人超が参加した研究

「ながはまコホート事業」は、市民の健康づくりと最先端の医学研究を目的に、京都大学と滋賀県長浜市が共同して行っている研究。5年ごとに一般の特定健診項目に加えて、遺伝子解析を含む血液検査や睡眠検査などのさまざまな検査を行っている。

今回対象となったのは、2013~2016年にながはまコホート事業に参加した9,109人(92.5%)のうち、機器の持ち帰りに承諾し、そのうち活動度計で週末1日を含む5日以上の測定とパルスオキシメーターで2日以上の測定のデータが取得可能であった7,051人(全体の71.6%)。

睡眠時間の客観的な評価のために腕時計型の加速度計と睡眠日誌を、睡眠呼吸障害の評価のためにパルスオキシメーターを用いて、前者は7日間、後者は4日間の測定を依頼した。

研究グループは、同意が得られた参加者に対して機器の操作方法を説明し、参加者の測定意欲を高めかつ測定ミスを防ぐために、一人ずつ意義や測定方法を説明した。

閉経前女性では糖尿病リスクが28倍に上昇

研究は、短時間睡眠と睡眠呼吸障害、肥満の3つの条件が、高血圧や2型糖尿病にどのように影響するかを解明するかを目的とした。また、睡眠呼吸障害のリスクは男女差、さらには閉経前後でも差があると考えられるため、女性の閉経を含めた性差についても検討した。

その結果、客観的な睡眠時間に関しては性別や閉経前後であまり違いはみられなかったが、睡眠呼吸障害は明確な違いが認められ、特に治療対象となる中等症以上の睡眠呼吸障害の頻度は男性では23.7%と多いことが分かった。女性では閉経前は1.5%と少ないものの、閉経後では9.5%と頻度が高くなることが判明した。

また、睡眠呼吸障害は男女とも高血圧に関連しており、その重症度が高くなるにつれて関連度が高くなった。糖尿病に関しては、女性においてのみ関連していた。特に、閉経前女性においては、中等症以上の睡眠呼吸障害があると糖尿病が28倍と著明に多くなった。

糖尿病の治療に加えて睡眠障害の治療も必要

研究では次のことが明らかになった――

(1)短時間睡眠が睡眠呼吸障害と関連している睡眠時間が短い人は睡眠呼吸障害がないか検査するのが有用である可能性がある。 (2)睡眠呼吸障害は高血圧、糖尿病の頻度の上昇と関連しており、さらに、性差が認められる

治療すべき睡眠呼吸障害のある人は高血圧、糖尿病がないか検査するのが望ましい。特に閉経前女性の睡眠呼吸障害では糖尿病に注意する必要がある。 (3)肥満と高血圧、糖尿病との関連は睡眠呼吸障害が間接的に媒介している

高血圧、糖尿病の基礎病態である肥満の治療としての減量以外に、睡眠呼吸障害の治療も加えて有用である可能性がある。なお、睡眠呼吸障害のほとんどが大きな鼾がみられる閉塞性睡眠時無呼吸とみられる。 今回の研究は、客観的な睡眠時間、睡眠呼吸障害(睡眠時無呼吸)同時測定データを用いた世界で最大規模の研究結果だ。現在第3期のながはまコホート事業として、今回の研究の対象者の5年後の睡眠時間や睡眠呼吸障害の程度、高血圧や糖尿病の状態などを調査中だという。 研究グループはこのデータを用いて、睡眠時間や睡眠呼吸障害のもともとの程度、あるいはそれらの変化が高血圧や糖尿病にもたらす影響を縦断的に解析し、因果関係について検討する予定としている。 また、高血圧や糖尿病の参加者ではさらに頻度は高くなっているので、高血圧や糖尿病患者でいびきの大きい人や治療効果が乏しい人では、睡眠呼吸障害(睡眠時無呼吸)の検査も考慮する必要性が示された。肥満があれば肥満の克服が極めて重要だとしている。 研究は、松本健・京都大学医学研究科客員研究員(大阪府済生会野江病院医長)、陳和夫・同特定教授、松田文彦・同教授らの研究グループによるもので、医学誌「SLEEP」オンライン版に発表された。

京都大学ながはま0次コホート

Impact of sleep characteristics and obesity on diabetes and hypertension across genders and menopausal status: the Nagahama study(Sleep 2018年5月9日)

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2026 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「特定保健指導」に関するニュース

- 2025年07月28日

- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善

- 2025年07月28日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 2025年07月28日

- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由

- 2025年07月28日

- 【妊産婦を支援】妊娠時に頼れる人の数が産後うつを軽減 妊婦を支える社会環境とメンタルヘルスを調査

- 2025年07月22日

- 【大人の食育】企業や食品事業者などの取り組み事例を紹介 官民の連携・協働も必要 大人の食育プラットフォームを立ち上げ

- 2025年07月22日

- 高齢者の社会参加を促すには「得より損」 ナッジを活用し関心を2倍に引き上げ 低コストで広く展開でき効果も高い 健康長寿医療センター

- 2025年07月18日

- 日本人労働者の3人に1人が仕事に影響する健康問題を経験 腰痛やメンタルヘルスなどが要因 働きながら生産性低下を防ぐ対策が必要

- 2025年07月18日

- 「サルコペニア」のリスクは40代から上昇 4つの方法で予防・改善 筋肉の減少を簡単に知る方法も

- 2025年07月14日

- 適度なアルコール摂取は健康的? 大量飲酒の習慣は悪影響をもたらす お酒との良い関係

- 2025年07月14日

- 暑い夏の運動は涼しい夕方や夜に ウォーキングなどの運動を夜に行うと睡眠の質は低下?