ニュース

メタボや高血糖の原因は「恒常性維持機構」の異常 新たな治療法を開発

2018年07月03日

九州大学と東京大学の研究グループが、血中のインスリン濃度の変化によって、肝臓でインスリン作用に関わる分子が個別に調整されていることを発見した。

血糖値を一定に保つ「恒常性維持機構」を解明することで、糖尿病の新たな治療法を開発できる可能性がある。

血糖値を一定に保つ「恒常性維持機構」を解明することで、糖尿病の新たな治療法を開発できる可能性がある。

糖尿病の原因は「恒常性維持機構」の破綻

体には、体の中と外の環境の変化に対応しながらも体の内部環境をできるだけ一定に保とうとするメカニズム、すなわち「恒常性維持機構」(ホメオスタシス)が備わっている。これは生命現象の基本原理のひとつだと考えられている。

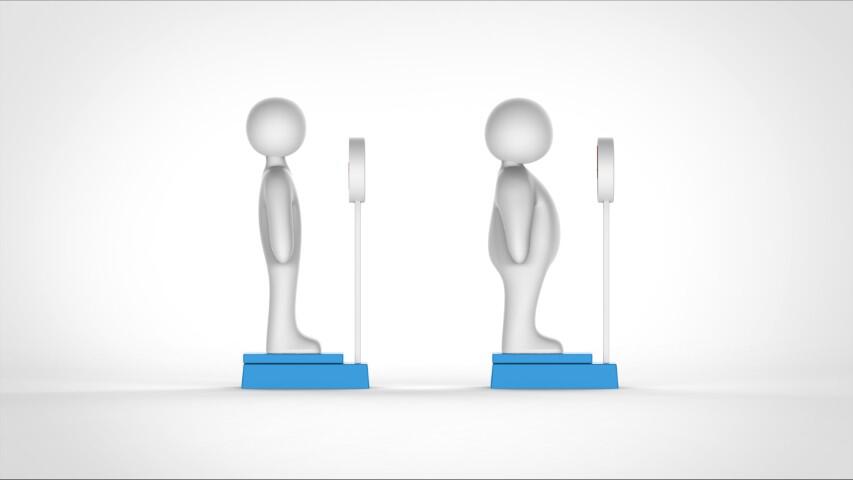

正常であれば、恒常性維持機構の働きにより、血圧や血糖値は一定の範囲内に保たれる。それ破綻すると、2型糖尿病や肥満、メタボリックシンドロームが引き起こされる。

九州大学生体防御医学研究所の久保田浩行教授の研究グループは、東京大学の黒田真也教授との共同研究により、血中のインスリン濃度の変化によって、肝臓でインスリン作用に関わる分子が個別に調整されていることを明らかにした。

2型糖尿病の原因のひとつは、インスリン分泌の時間パターンの異常がもたらす恒常性維持機構の破綻だと考えられる。研究グループは、そのメカニズムを明らかにすることを目指している。

周期的なインスリン分泌が低下すると糖新生抑制に

インスリンは血糖値を下げる作用をもつ唯一のホルモンで、その作用の異常は糖尿病の発症に強く関係している。

インスリンの分泌パターンには、食後に分泌される「追加分泌」、空腹時にも微量に「基礎分泌」がある。さらに、「10~15分周期」といった周期的な分泌もあり、血糖値の変化に影響している。

研究グループによると、2型糖尿病の初期では追加分泌が減少し、基礎分泌が増加する。また、糖尿病を発症すると「10~15分周期」の分泌が失われやすい。

この周期的な分泌が低下すると、肝臓からの糖新生の抑制や筋肉などによる糖の取り込みが妨げられ、血糖値が上昇しやすくなる。血糖コントロールでは重要だと考えられている。

臓器間ネットワークが「恒常性維持機構」を調整

一方、体重の約2%を占める肝臓は最大の臓器で、体の糖・脂質の代謝の恒常性を維持するために中心的な役割を果たしている。肝臓での糖・脂質代謝の異常は、2型糖尿病や脂質異常症などに直結する。

たとえば非アルコール性脂肪性肝疾患などの肝臓疾患に、2型糖尿病などによる代謝異常が大きく影響する。体と肝臓の代謝の調節とその破綻が、たがいに密接に関連していると考えられている。

現在の研究では、脳、肝臓、脂肪、筋肉といった臓器の間で、それまで知られていなかった「臓器間ネットワーク」があることが分かってきた。そのネットワークが、恒常性維持機構を調整している。

これらの臓器間ネットワークは、栄養過多が常態化している現代では破綻しやすい。体内に内在している恒常性維持機構が機能しなくなると、2型糖尿病や肥満、メタボリックシンドロームが引き起こされる。

この臓器間ネットワークがどんな物質によって介在されているのかを明らかにできれば、体におけるエネルギー・糖代謝の恒常性がどう維持されているかについて、新しい仕組みが分かると考えられている。

インスリンを調整する臓器間ネットワークを解明

これまでの研究で、肝臓と脳、膵臓とリレーされる臓器間ネットワークがあることや、肝臓に脂肪が蓄積すると、インスリンの効きが悪くなるインスリン抵抗性が全身に広がることも分かっていた。

恒常性維持機構は非常に広範かつ複雑なメカニズムであるため、最近まで詳しく分かっていなかった。それが、処理能力の高いスーパーコンピューターが研究に使われるようになり、統合的に理解できるようになってきた。

この恒常性がひとたび破綻し、高血糖や高血圧になった場合であっても、それは同様なメカニズムによって修復される、つまり病気を自分自身で治癒に導く力があると考えられている。

今回の研究は、肝臓のみで機能する血糖値の調節に重要な重要をする経路を解明したものだ。

肝臓を中心する臓器間ネットワークのメカニズムを明らかにし、インスリン代謝をコントロールする臓器間ネットワークを解析することで、血糖値の調節メカニズムを新たに解明できる可能性がある。

2型糖尿病やメタボリックシンドロームなどの新たな治療法の開発につなげることが期待されている。

九州大学生体防御医学研究所In Vivo Decoding Mechanisms of the Temporal Patterns of Blood Insulin by the Insulin-AKT Pathway in the Liver(Cell Systems 2018年6月27日)

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「健診・検診」に関するニュース

- 2025年08月21日

- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告

- 2025年07月07日

- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市

- 2025年06月27日

-

2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%

過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日

-

【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ

対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日

- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】

- 2025年05月20日

-

【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築

―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日

- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善

- 2025年05月16日

- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少

- 2025年05月12日

- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要

- 2025年05月01日

- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】