東京都健康長寿医療センター研究所は、良く噛むことで大脳の神経が活性化され、大脳皮質の血流量が大きく増えるメカニズムを解明したと発表した。ウォーキングでも同様な効果を得られるが、咀嚼も「高齢者の脳機能維持のために重要である」ことが、新たに明らかになった。

口から食べることで口腔内と腸内の細菌叢が活性化するという研究も発表されている。

咀嚼はウォーキングと同様に脳の神経を活性化する

咀嚼には、摂食・消化を助けるだけでなく、覚醒作用や認知機能の向上など、脳の働きにも有益な作用がある。咀嚼中に大脳の血流量が増加することはこれまでの研究でも分かっていたが、そのメカニズムは不明だった。

大脳皮質の血流量調節に、「マイネルト神経細胞」が重要な働きをしている。この神経細胞は前脳基底部にあり、記憶の減衰や認知機能などに関わっており、アルツハイマー型認知症ではこの神経細胞が変性・脱落してしまうことが知られている。

研究グループはこれまで、歩行によりこの神経細胞が活性化され、脳血流が増えることを明らかにしてきた。そこで、咀嚼も歩行と同様にリズム運動であることから、この神経細胞を活性化し脳の血流量を増やせるのではないかと考えた。そこで、脳の血流量とマイネルト神経細胞の活動との関係を調べた。

咀嚼の回復が認知症予防の新しい方法に

まず、麻酔ラットで咀嚼を起こす大脳皮質の咀嚼野を電気刺激して、脳の血流量とマイネルト神経細胞の活動との関係を調べた。麻酔ラットの大脳皮質咀嚼野に電極を埋め込み電気刺激を加えると、大脳皮質の前頭葉や頭頂葉で50%近くも血流量が増加した。このとき、マイネルト神経細胞の活動が著しく増加すること、それを活動できなくすると咀嚼野の刺激による脳血流増加反応が小さくなってしてしまうことを突き止めた。

この反応は咀嚼筋の収縮によって脳が刺激されたことによるものなのかを調べるため、筋が収縮しなくなる薬を投与してから咀嚼野の刺激をした。すると、筋は動かないにもかかわらず、脳血流は薬の投与前と同じように増加していたことが分かった。

これらから、大脳皮質咀嚼野が働くと、つまり自分の意志で咀嚼しようとすると、認知機能で重要な働きをするマイネルト神経細胞が活性化し、大脳皮質の広範な領域で血流量が増加することが明らかになった。

さらにこの反応には、咀嚼筋がどのように動くかは関係していないことも判明した。咀嚼をイメージするだけで、実際に咀嚼するのと同じように、脳が活性化されるという。

「研究成果は、イメージトレーニングを生かした、認知症予防の新しい方法の開発につながると期待される」と、研究グループは述べている。

研究は、東京都健康長寿医療センターの堀田晴美研究部長らの研究グループによるもの。詳細は医学誌「Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism」に掲載された。

経口栄養は全身の健康に関わる 口腔内と腸内の細菌叢が鍵

口から食べられるようになると細菌叢が活性化

脳卒中などの後に経口栄養が不可能になり、経管栄養とならざるをえなくなる患者は多い。経口栄養を再獲得させるために行うリハビリテーションに、摂食嚥下訓練がある。これにより、再び口から食事を摂取できるようになることも多い。

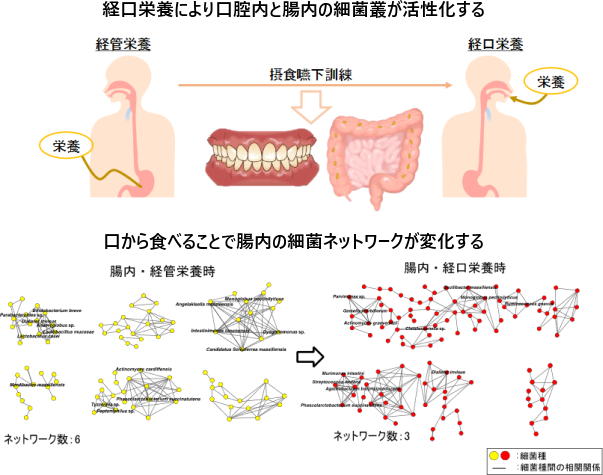

口腔と大腸は腸管を通じてつながっており、食物、だ液、口腔内細菌は嚥下によって腸管へと流入している。経口栄養が、これらが腸内細菌叢の変化に影響を及ぼし、細菌叢の多様性を増やし、微生物群集の組成およびその共起ネットワーク構造を変化させるという研究も発表された。

腸内細菌叢がさまざまな疾患に影響することはよく知られているが、今回の研究は、口から食べられるように機能を回復することが、口腔内と腸内の細菌叢の多様性を増加させ、全身の健康の維持にも重要であることが示された。

研究は、東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯周病分野の片桐さやか助教と高齢者歯科学分野の戸原玄准教授の研究グループによるもの。文部科学省科学研究費補助金および8020推進財団8020研究事業の支援を得て行われ、詳細は医学誌「Frontiers in Cellular and Infection Microbiology」に掲載された。

経口栄養の再開は全身の健康の維持にも重要

研究グループは、脳卒中の亜急性期に経管栄養となり、その後、摂食嚥下訓練を受け経口摂取となった8人を対象、唾液と便の採取を、摂食嚥下訓練前の経管栄養時および摂食嚥下訓練によって、経口栄養となった後に行った。

次世代シークエンサーを用いて、口腔内および腸内細菌叢の細菌種の同定、細菌種間の相関関係、その細菌叢の予測される機能(機能遺伝子)を解析した。

その結果、経口栄養を再獲得することにより、口腔内および腸内細菌叢の多様性が増加し、細菌叢の組成が変化していることを見出しました。加えて、Carnobacteriaceae科とGranulicatella属の細菌量が経口食物摂取の再開後、口腔および腸内の両方で増加していた。

また、細菌同士の相関関係を示したネットワーク構造も、経口栄養の再獲得後には口腔内および腸内ともに、ひとつのネットワークに、より多くの細菌が関わるように変化していた。これらの結果から、経管栄養時と比較して、経口栄養時により発現しうる代謝経路があることが明らかになった。

「経口栄養の再獲得は、全身の健康の維持にも重要であることが、細菌学的な見地からも確かめられ」と、研究グループは述べている。

地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

Involvement of the basal nucleus of Meynert on regional cerebral cortical vasodilation associated with masticatory muscle activity in rats(Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 2019年12月17日)

Re-initiation of oral food intake following enteral nutrition alters oral and gut microbiota communities(Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 2019年12月20日)