【新型コロナウイルス感染症に対策】 感染が疑われる時にはどうすれば良い? 厚労省が相談・受診の目安を公表

▼ウイルス性の風邪の一種、

▼発熱やのどの痛み、咳が長引くこと(1週間前後)が多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える人が多い、

▼感染から発症までの潜伏期間は1日から12.5日(多くは5日から6日)、

▼くしゃみ、咳などによる飛沫感染と、接触感染によってうつる、

▼重症化すると肺炎となり、死亡例も確認されている、

▼高齢者や基礎疾患(糖尿病・心不全・呼吸器疾患など)のある人は、とくに重症化しやすいので注意が必要、

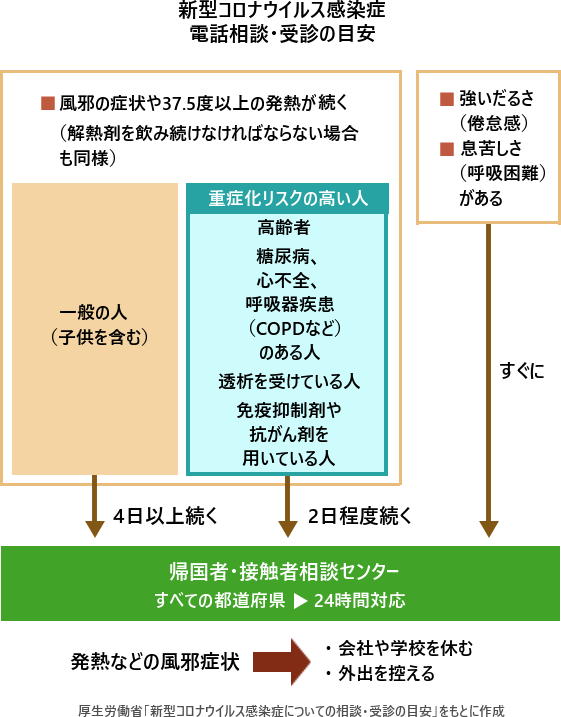

としている。 感染が疑われる人からの電話相談に応じる専用の窓口として、「帰国者・接触者相談センター」が設けられている。2月16日時点で全国の保健所など536ヵ所が設置されている。 新型コロナウイルス感染が疑われる人は、すぐに医療機関を受診するのではなく、まずは「帰国者・接触者相談センター」に電話で相談する。そのうえで、相談センターは、必要に応じて専用の外来への受診を調整する。

● 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く人(解熱剤を飲み続けなければならない方も同様)。

● 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある人。 なお、以下のような人は重症化しやすいため、こうした状態が2日程度続く場合には、「帰国者・接触者相談センター」に相談することが勧められる。

● 高齢者

● 糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPDなど)の基礎疾患がある人

● 透析を受けている人

● 免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている人

● 妊婦

▼発熱などの風邪の症状がみられるときは会社や学校を休み、外出を控える。

▼風邪の症状がみられたら、毎日、体温を測定して記録する。

▼医療機関を受診する際には、マスクを着用するほか、手洗いや咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる)を徹底する。 そのうえで、「現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多い状況であり、インフルエンザなどの心配があるときには、通常と同様にかかりつけ医などに相談してほしい」としている。 なお、多くの方が集まるイベントや行事などに参加する場合も、1人ひとりが咳エチケットや頻繁な手洗いなどの実施を心がけることが大切だ。主催する側も、会場の入り口にアルコール消毒液を設置するなど、可能な範囲で対応をすることが望ましい。

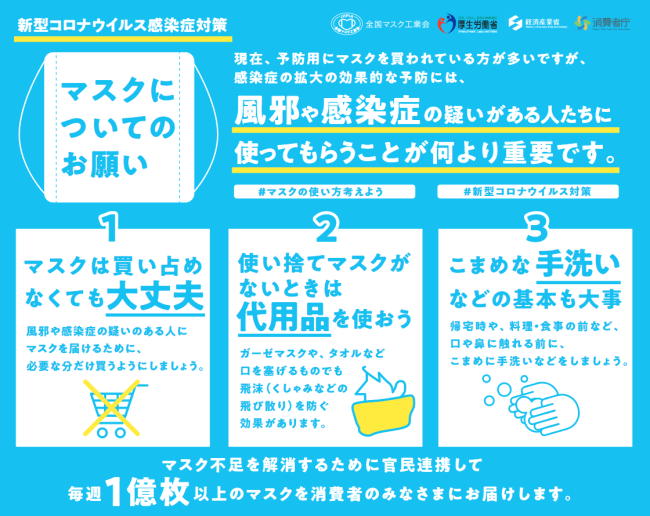

風邪や感染症の疑いのある人たちに使ってもらうことが何より重要です。

Tel. 0120-565653(フリ―ダイヤル)

受付時間 9:00~21:00(土日・祝日も実施)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。