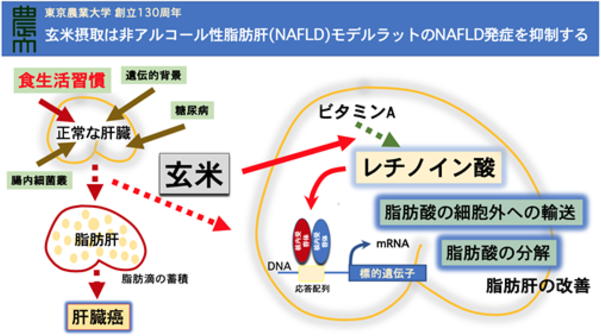

東京農業大学は、アルファー食品との共同研究で、肥満が原因となる非アルコール性脂肪肝(NAFLD)が、玄米を食べることで、予防・抑制できることを明らかにした。玄米がビタミンA代謝を亢進することで、脂質代謝を改善するという。

肥満や糖尿病と脂肪肝に深い関連が

食生活の欧米化や運動不足による肥満は、脂質異常症、高血圧、2型糖尿病の原因となるだけでなく、非アルコール性脂肪肝(NAFLD)の原因にもなる。放置していると、脂肪肝炎(NASH)を経て、肝硬変、肝がんへと変遷することが知られている。

これらの疾患の多くで、血糖を下げるインスリンに対する感受性の低下(インスリン抵抗性)がみられる。インスリン抵抗性の背景として、肥満した脂肪細胞から分泌されるサイトカインや遊離脂肪酸が、骨格筋や肝臓でのインスリンの情報伝達機構を阻害することが挙げられる。インスリン抵抗性は肝臓や腎臓など多くの臓器に障害をもたらす。

NAFLDは年々増加しており、世界的に大きな健康問題となっている。日本でも、人間ドックの検診者の20~30%が脂肪肝という報告がある。

NAFLDを予防・改善するために、食事や運動、睡眠など、健康的な生活スタイルが欠かせない。肥満の人はインスリンの働きが悪くなっていることが多く、肝臓に脂肪がたまりやすい。肥満体型ではない人でも、運動不足と不規則な食事で、少し体重が増えただけで肝臓に脂肪がたまることがある。

食事と運動で体重をコントロールをすることが必要だ。若いころより体重が増えたという人は、生活スタイルの見直しが必要となる。それ以外にも、NAFLDの積極的な治療法の確立も期待されている。

玄米が肥満や2型糖尿病のリスクを低下

玄米は食物繊維を多く含むことから、整腸効果、食後の血糖値の上昇の抑制、血液中のコレステロール濃度の低下など、多くの生理作用があることが知られている。

玄米には、ビタミンE、ナイアシン、ビタミンB

1、マグネシウムや、脂質代謝改善能のあるγ-オリザノールやGABAなども含まれる。

玄米にはまだ明らかにされていない成分も含まれるとみられており、玄米の機能成分や効果のさらなる研究は、肥満や2型糖尿病の予防や治療に役立つと期待されている。

玄米が脂肪肝を抑制するメカニズムを解明

そこで、東京農業大学は、アルファー食品との共同研究により、玄米を食べることで、肥満が原因となるNAFLDを予防・抑制できることと、その作用機序について明らかにした。

とくに、これまで報告のなかった、玄米がビタミンA代謝を亢進することで脂質代謝を改善することを明らかにした。これらの研究結果は、NAFLDの発症予防と治療に有用である可能性がある。

研究は、東京農業大学応用生物科学部の山本祐司教授らによるもの。研究成果は、「Journal of Nutrition」に掲載された。

研究グループは、遺伝的に過食による肥満を呈する脂肪肝モデルラットに、基本飼料に含まれる糖源であるコーンスターチをアルファ化した白米や玄米の粉末に置き換えたものを与えて10週間飼育した。

その結果、この飼料を与えたラットは肥満およびNAFLDの症状を示したが、玄米を飼料に混ぜたラットはNAFLDを発症しなかった。また、血中の肝蔵の炎症を示す障害マーカーも、玄米を食べたラットでは低下していた。

玄米の摂取によりビタミンA代謝が亢進

このメカニズムを解析するため、研究グループは脂質代謝に関わる因子、とくに脂肪酸の分解(β酸化)と中性脂肪の血中への分泌に関係する遺伝子の発現量を解析した。

その結果、β酸化に関わる遺伝子、分泌に関わる遺伝子がNAFLD発症で低下し、玄米摂取で回復・上昇していた。

次に、これらの遺伝子の発現回復・上昇の原因を探った。レチノイン酸シグナルが関係すると予想されたことから、その生合成に関わる遺伝子の発現を解析した。

その結果、研究結果では玄米摂取群では肝臓中のレチノイン酸生合成が上昇していることが分かった。

これらの結果から、玄米の摂取によりビタミンA代謝が亢進し、レチノイン酸の生合成量が増加したことで、核内受容体を介して脂質代謝関連因子遺伝子の発現量が上昇、NAFLDが改善したと考えられる。

これらから、過食によって肥満になったラットが、ビタミンA欠乏をともない発症したNAFLDは、玄米を食べることで予防もしくは改善ができるという結論にいたった。

出典:東京農業大学、2021年

玄米がレチノイン酸の生合成経路を回復

脂質代謝はビタミンA代謝に大きく左右されることが知られている。一方で、NAFLDの発症原因はよく分かっていないことが多いが、高脂肪食を食べると肝臓中のビタミンA代謝が抑制されるとの報告があり、原因のひとつに肥満による潜在的ビタミンA欠乏があると考えられる。

また、NAFLDの改善に、ビタミンAの活性本体のひとつであるレチノイン酸の誘導体が有効であるという研究報告もある。しかし、レチノイン酸は生体内ではその生合成量が厳密にコントロールされており、外部からの投与では過剰症を生じる可能性があるため、投与に関しては慎重になる必要がある。

「今回の研究成果は、玄米摂取がレチノイン酸の生合成経路を回復させる作用機序を明らかにしたもので、生体がもつ調節機構を正常化することで、過剰症を気にすることなく、また日常の食事で病状の回復を見込めると考えられ、多くの人が負担なくNAFLDからの回復を目指すことができるメリットがあります」と、研究者は述べている。

東京農業大学応用生物科学部

アルファー食品

Brown rice inhibits development of non-alcoholic fatty liver disease in obese Zucker (fa/fa) rats by increasing lipid oxidation via activation of retinoic acid synthesis(Journal of Nutrition 2021年7月5日)